On Air... elle !

Je me demande si je ne vais pas oser glisser dans les premières lignes de cette notule un soupçon de vulgarité, certes fugitif mais... je dois bien vous confier que [Radio One], le nouveau disque de la trompettiste Airelle Besson, qui va très vite voir le jour sur le label Naïve, m’a, comme on dit, mis sur le cul ! Oui oui, vous avez bien lu le gros mot : sur le cul... Bluffé. Emballé. Émoustillé. Conquis. Il doit exister d’autres adjectifs pour qualifier l’état de ma satisfaction, je vous laisse les chercher parce que je vous sais curieux de la synonymie... Non que jusque-là je fusse ignorant du talent de cette musicienne qu’on a pu écouter aux côtés de différentes personnalités passionnantes telles que Bruno Reignier, Alban Darche, Laurent Cugny, Édouard Ferlet ou encore Didier Levallet ; ou être l’actrice de dispositifs tels que son duo avec le guitariste Nelson Veras ou le quintet Rocking Chair dans lequel évoluait, entre autres, un certain Sylvain Rifflet. Tout cela, je le savais bien. À titre plus personnel cette fois, je peux même vous confier que son chemin a croisé celui de mon propre rejeton de saxophoniste puisque tous deux jouaient, le temps d’un « Amazing Grace » sur Twelve Secrets Of A Lady, de la chanteuse Sophie Darly. Donc j’étais bien conscient des nombreuses qualités d’une artiste ayant vécu à Oxford durant les premières années de sa vie. Mais là, il se passe un petit quelque chose qui tape dans le mille avec une précision d’horlogerie. La petite flèche en plein cœur... Ce qu'a par ailleurs fort bien expliqué Matthieu Jouan dans les colonnes de Citizen Jazz.

Je me demande si je ne vais pas oser glisser dans les premières lignes de cette notule un soupçon de vulgarité, certes fugitif mais... je dois bien vous confier que [Radio One], le nouveau disque de la trompettiste Airelle Besson, qui va très vite voir le jour sur le label Naïve, m’a, comme on dit, mis sur le cul ! Oui oui, vous avez bien lu le gros mot : sur le cul... Bluffé. Emballé. Émoustillé. Conquis. Il doit exister d’autres adjectifs pour qualifier l’état de ma satisfaction, je vous laisse les chercher parce que je vous sais curieux de la synonymie... Non que jusque-là je fusse ignorant du talent de cette musicienne qu’on a pu écouter aux côtés de différentes personnalités passionnantes telles que Bruno Reignier, Alban Darche, Laurent Cugny, Édouard Ferlet ou encore Didier Levallet ; ou être l’actrice de dispositifs tels que son duo avec le guitariste Nelson Veras ou le quintet Rocking Chair dans lequel évoluait, entre autres, un certain Sylvain Rifflet. Tout cela, je le savais bien. À titre plus personnel cette fois, je peux même vous confier que son chemin a croisé celui de mon propre rejeton de saxophoniste puisque tous deux jouaient, le temps d’un « Amazing Grace » sur Twelve Secrets Of A Lady, de la chanteuse Sophie Darly. Donc j’étais bien conscient des nombreuses qualités d’une artiste ayant vécu à Oxford durant les premières années de sa vie. Mais là, il se passe un petit quelque chose qui tape dans le mille avec une précision d’horlogerie. La petite flèche en plein cœur... Ce qu'a par ailleurs fort bien expliqué Matthieu Jouan dans les colonnes de Citizen Jazz.

Les symptômes de cette douce maladie sont assez aisés à identifier, en voici quelques-uns. À peine avez-vous terminé l’écoute des cinquante-trois minutes de [Radio One] qu’il vous tarde de remettre la musique en marche. Ça ne peut pas attendre. Et hop, le disque tourne à nouveau, en boucle. Nécessité oblige. En deux temps trois mouvements, cette même galette fait par ailleurs l’objet d’un clonage dans votre téléphone intelligent et devient le compagnon privilégié de votre marche urbaine et néanmoins quotidienne. Finie la grisaille citadine et la laideur des visages automobilistiques, oublié l’air vicié de la cuvette locale, snobées les trottinettes assassines, contournées les crottes de chien, vous êtes en possession de la parade absolue. Ça coule délicieusement dans vos oreilles. Un peu de douceur dans ce monde de brutes... Une sortie en voiture, une poignée de kilomètres à parcourir ? Comme par hasard, en ouvrant la console centrale qui sépare les deux sièges avant, votre main innocente attrape le CD pour le glisser avec autorité dans le lecteur. Allez savoir pourquoi c’était celui-là qui phagocytait le sommet de la pile, mystère...

C’est un peu comme s’il y avait eu chez Airelle Besson une sorte d’alignement des planètes. Un moment rare. On frise la perfection instrumentale, l’équilibre des forces en présence impose le respect, les couleurs sonores sont rien moins que lumineuses. Tout est en place. Airelle Besson le dit elle-même : « Dès les premières répétitions en janvier 2014, un son a émergé ». Et cette fois, c’est un quatuor qui est en action pour livrer neuf compositions qu’on pourrait – mais ce n’est pas une obligation, faites comme bon vous semble – ranger en deux catégories principales. Il y a d’un côté une série de thèmes plutôt joyeux, presque sautillants dont la première des vertus est de vous entraîner, presque malgré vous, à les fredonner très vite : « Radio One », « The Painter And The Boxer », « Candy Parties », « No Time To Think ». Confiez-moi les clés des ondes et je vous fais de la première un hit single en deux temps trois mouvements. On peut rêver, non ? Et puis les autres (« All I Want », « La galactée », « Around The World », « People’s Thoughts », « Titi »), beaucoup plus éthérées, un brin féériques pour ne pas dire planantes à certains moments. Tout au long du disque, on passe d’un climat à l’autre dans un seul souffle heureux et on se laisse embarquer par quatre musiciens en état d’apesanteur. [Radio One] a de faux airs d’un rêve éveillé, attrapé au vol avec la maestria qu’on lui connaît par Gérard de Haro au Studio La Buissonne.

Parlons des musiciens, aussi. Airelle Besson forcément, qui a composé tout le disque, paroles en anglais incluses. Trompettiste fluide, jamais invasive mais toujours habitée, dont le lyrisme de velours trouve en Isabel Sörling une complice qu’on aurait envie de qualifier de naturelle. Cette chanteuse suédoise (dont on a déjà pu apprécier toute la saveur vocale dans le récent Moondog, hommage au Clochard Céleste par Cabaret Contemporain paru à la fin de l’année dernière chez Subrosa) est l’autre source enchantée de [Radio One]. C’est incroyable comme ces deux-là se trouvent sans se chercher, qu’elles chantent d’une même voix ou qu’elles se répondent l’une l’autre. Elles dansent sur la musique, elles semblent sur un petit nuage. Il faut dire aussi qu’elles peuvent compter sur les talents conjugués de Fabrice Moreau et Benjamin Moussay. On connaît les vertus coloristes du premier, batteur souple tout aussi apte à suggérer des motifs qu’à veiller sur la bonne tenue du tempo. Quant au second, il faut admirer sa capacité à se démultiplier et à agencer l’environnement harmonique. Son omniprésence aux claviers (parmi lesquels un synthétiseur basse) force le respect. Lui aussi est un peintre, doublé d’un architecte imaginatif et d’un inventeur de textures sonores. Magistral Moussay !

Airelle Besson et son quartet seront les prochains invités du Manu Jazz Club au Théâtre de la Manufacture à Nancy. Et les derniers de la saison, de surcroît. Ils feront suite aux Shakespeare Songs de Guillaume de Chassy, Andy Sheppard et Christophe Marguet, qui ont su subjuguer un public venu nombreux une fois encore. Vous imaginez quelle chance cela peut être pour les amoureux de la musique vivante ? Mieux que le disque, la scène et ses vibrations irremplaçables. Tiens, c’est bien simple, j’en frémis déjà d’aise et je me réjouis par avance d’une soirée qui ne pourra qu’être réussie... et trop courte, ça ne fait aucun doute ! Fort heureusement, la fête durera encore longtemps grâce à ce disque habité par une grâce mélodique des plus séduisantes.

Ah, et puis, j'ai oublié de vous dire... [Radio One] est peut-être un disque de jazz. Ou peut-être pas. Je vous laisse juges. On s'en moque après tout, parce que c'est d'abord un disque qui chante de la première à la dernière minute.

Je ne sais pas si Sébastien Texier sera d’accord avec moi, mais à l’écoute de Dreamers, son nouveau disque en quartet publié sur le label Cristal Records, j’ai ressenti illico un petit je-ne-sais-quoi qui avait de faux airs d’une épiphanie. Au sens le plus littéraire du terme, qu’on pourra expliquer comme « une prise de conscience de la nature profonde d’un événement ». Rien de religieux donc dans ma perception, mais plutôt le sentiment de me retrouver face à un musicien s’exposant au plus près de ce qu’il est vraiment, en toute sérénité. Dreamers est, je crois, le quatrième disque en leader de ce saxophoniste clarinettiste qui, pour fils du grand Henri Texier qu’il puisse être, n’en est pas moins avant tout un artiste dont la personnalité paraît grandir et s'affirmer au fil des années. Le voici qui avance avec une maturité qui le place définitivement comme un des musiciens importants de la scène jazz française. Il m’est d’ailleurs arrivé d’évoquer le sujet de la relation familiale avec son père et je peux témoigner ici que ce dernier n’a jamais manifesté une indulgence particulière à l’égard de son fils, tant il est vrai qu’il apprécie avant tout chez celui-ci le musicien, qui est de toutes ses aventures depuis plus de vingt ans. Si ma mémoire ne me trahit pas, il faut remonter à l’album Mad Nomad(s) enregistré en 1995 par le Sonjal Septet pour trouver la première trace discographique de l’association Texier père et fils. Pour Sébastien le leader, il y eut donc Chimères en 2004, Don’T Forget You’re An Animal en 2009 et enfin Toxic Parasites en 2011. Je vous ferai grâce des innombrables collaborations qui ont émaillé son parcours pour attirer sans plus attendre votre attention sur ce disque dont la grande fraîcheur m’enchante depuis plusieurs semaines maintenant.

Je ne sais pas si Sébastien Texier sera d’accord avec moi, mais à l’écoute de Dreamers, son nouveau disque en quartet publié sur le label Cristal Records, j’ai ressenti illico un petit je-ne-sais-quoi qui avait de faux airs d’une épiphanie. Au sens le plus littéraire du terme, qu’on pourra expliquer comme « une prise de conscience de la nature profonde d’un événement ». Rien de religieux donc dans ma perception, mais plutôt le sentiment de me retrouver face à un musicien s’exposant au plus près de ce qu’il est vraiment, en toute sérénité. Dreamers est, je crois, le quatrième disque en leader de ce saxophoniste clarinettiste qui, pour fils du grand Henri Texier qu’il puisse être, n’en est pas moins avant tout un artiste dont la personnalité paraît grandir et s'affirmer au fil des années. Le voici qui avance avec une maturité qui le place définitivement comme un des musiciens importants de la scène jazz française. Il m’est d’ailleurs arrivé d’évoquer le sujet de la relation familiale avec son père et je peux témoigner ici que ce dernier n’a jamais manifesté une indulgence particulière à l’égard de son fils, tant il est vrai qu’il apprécie avant tout chez celui-ci le musicien, qui est de toutes ses aventures depuis plus de vingt ans. Si ma mémoire ne me trahit pas, il faut remonter à l’album Mad Nomad(s) enregistré en 1995 par le Sonjal Septet pour trouver la première trace discographique de l’association Texier père et fils. Pour Sébastien le leader, il y eut donc Chimères en 2004, Don’T Forget You’re An Animal en 2009 et enfin Toxic Parasites en 2011. Je vous ferai grâce des innombrables collaborations qui ont émaillé son parcours pour attirer sans plus attendre votre attention sur ce disque dont la grande fraîcheur m’enchante depuis plusieurs semaines maintenant. Cette petite chronique pourrait vite ressembler à un foutoir si je n’y prenais garde. Parce que j’aimerais aujourd’hui dire deux ou trois mots au sujet de Never Mind The Future, disque enregistré par la contrebassiste Sarah Murcia, dûment entourée de son groupe Caroline augmenté de deux unités pour l’occasion, soit une belle brochette de musiciens iconoclastes pour une relecture assez inattendue de Never Mind The Bollocks, l’unique album des Sex Pistols dont la parution en 1977 avait quelque peu fait chavirer certaines âmes sensibles du côté de la perfide Albion.

Cette petite chronique pourrait vite ressembler à un foutoir si je n’y prenais garde. Parce que j’aimerais aujourd’hui dire deux ou trois mots au sujet de Never Mind The Future, disque enregistré par la contrebassiste Sarah Murcia, dûment entourée de son groupe Caroline augmenté de deux unités pour l’occasion, soit une belle brochette de musiciens iconoclastes pour une relecture assez inattendue de Never Mind The Bollocks, l’unique album des Sex Pistols dont la parution en 1977 avait quelque peu fait chavirer certaines âmes sensibles du côté de la perfide Albion. J’ai l’impression très nette que Sylvain Darrifourcq est en train de devenir l’un des pensionnaires les plus marquants de l’auberge des Musiques Buissonnières... Il a désormais son rond de serviette à cette table. Je ne vais pas vous réécrire toute son histoire – aujourd’hui, quand on veut savoir, on peut – mais seulement vous rappeler qu’il m’est arrivé à quatre reprises au moins de saluer le talent de ce musicien singulier. Ce qui ne constitue qu’un modeste échantillon du bouillonnement créatif d’un personnage très attachant, sachez-le... Je me souviens par exemple d’

J’ai l’impression très nette que Sylvain Darrifourcq est en train de devenir l’un des pensionnaires les plus marquants de l’auberge des Musiques Buissonnières... Il a désormais son rond de serviette à cette table. Je ne vais pas vous réécrire toute son histoire – aujourd’hui, quand on veut savoir, on peut – mais seulement vous rappeler qu’il m’est arrivé à quatre reprises au moins de saluer le talent de ce musicien singulier. Ce qui ne constitue qu’un modeste échantillon du bouillonnement créatif d’un personnage très attachant, sachez-le... Je me souviens par exemple d’ C'était il y a fort longtemps, très longtemps. La preuve, j'étais jeune, quelque part entre la sortie de l'enfance et l'entrée dans cette phase – dont je ne suis pas toujours persuadé d'avoir réussi à m'extraire – qu'on nomme adolescence et que les psychologues de tout poil s'acharnent à rendre impossible à vivre... À cette époque, j'avais dans un premier temps caressé l'espoir de devenir un jour un guitar hero : les exemples vinyliques ne manquaient pas chez moi et le té en bois dont on m'avait imposé le recours pour d'erratiques cours de technologie au collège m'avaient de temps à autre permis de prendre la place avantageuse d'un John Fogerty ou d'un Eric Clapton au mieux de leur forme. Mais ma gestuelle silencieuse (et par conséquent inoffensive) avait vite trouvé ses limites lorsqu'après avoir emprunté à plusieurs reprises la (vraie) guitare de ma sœur qui, me semble-t-il, n'en a jamais fait un usage beaucoup plus intensif que le mien, malgré quelques tentatives risquées de l'ascension du sommet technique que constitue « Jeux Interdits » pour tous les gratteux, je m'étais rendu compte que la pratique régulière de cet instrument était fort douloureuse pour les doigts. Enfin, les miens en tous cas, pour les autres, je ne sais pas... Un camarade de classe, plus obstiné que moi, avait par ailleurs fini par me convaincre que l'apprentissage d'une six cordes risquait fort de s'apparenter à un vrai de chemin de croix, repoussant ainsi dans les limbes de ma rêverie mes pauvres ambitions musicales.

C'était il y a fort longtemps, très longtemps. La preuve, j'étais jeune, quelque part entre la sortie de l'enfance et l'entrée dans cette phase – dont je ne suis pas toujours persuadé d'avoir réussi à m'extraire – qu'on nomme adolescence et que les psychologues de tout poil s'acharnent à rendre impossible à vivre... À cette époque, j'avais dans un premier temps caressé l'espoir de devenir un jour un guitar hero : les exemples vinyliques ne manquaient pas chez moi et le té en bois dont on m'avait imposé le recours pour d'erratiques cours de technologie au collège m'avaient de temps à autre permis de prendre la place avantageuse d'un John Fogerty ou d'un Eric Clapton au mieux de leur forme. Mais ma gestuelle silencieuse (et par conséquent inoffensive) avait vite trouvé ses limites lorsqu'après avoir emprunté à plusieurs reprises la (vraie) guitare de ma sœur qui, me semble-t-il, n'en a jamais fait un usage beaucoup plus intensif que le mien, malgré quelques tentatives risquées de l'ascension du sommet technique que constitue « Jeux Interdits » pour tous les gratteux, je m'étais rendu compte que la pratique régulière de cet instrument était fort douloureuse pour les doigts. Enfin, les miens en tous cas, pour les autres, je ne sais pas... Un camarade de classe, plus obstiné que moi, avait par ailleurs fini par me convaincre que l'apprentissage d'une six cordes risquait fort de s'apparenter à un vrai de chemin de croix, repoussant ainsi dans les limbes de ma rêverie mes pauvres ambitions musicales. On ne va pas se mentir... Voilà bientôt onze ans que je consacre une part non négligeable de mon temps à gribouiller sur mon blog de trop longues phrases très souvent consacrées à la musique ou à ses protagonistes. Jusqu’à une période récente (pour être précis le 2 janvier dernier, soit le jour où j’ai reçu le disque dont il est question aujourd’hui), je n’avais jamais entendu parler d’un certain Louis Moreau Gottschalk, pianiste compositeur ayant traversé le XIXème siècle à la vitesse de l’éclair. Je préfère jouer la carte de l’honnêteté en affichant mon ignorance plutôt que celle du cuistre auprès de mes lecteurs, qui ne m’en voudront pas d’exposer ainsi une lacune coupable. Je ne suis pas omniscient, juste un récepteur imparfait... Deux musiciens on ne peut plus contemporains, Mario Stantchev et Lionel Martin, ont décidé de se réapproprier, près de cent cinquante ans après sa mort, le répertoire de celui qui me fut (trop) longtemps inconnu. Publié sur le label Cristal Records, leur disque porte le titre évocateur de Jazz Before Jazz : une façon de nous faire comprendre que, sans être précisément un « grand-père du jazz », Gottschalk est à considérer selon eux comme « le chaînon manquant reliant la musique savante occidentale et ce qui deviendra le jazz quelques décennies après sa mort ».

On ne va pas se mentir... Voilà bientôt onze ans que je consacre une part non négligeable de mon temps à gribouiller sur mon blog de trop longues phrases très souvent consacrées à la musique ou à ses protagonistes. Jusqu’à une période récente (pour être précis le 2 janvier dernier, soit le jour où j’ai reçu le disque dont il est question aujourd’hui), je n’avais jamais entendu parler d’un certain Louis Moreau Gottschalk, pianiste compositeur ayant traversé le XIXème siècle à la vitesse de l’éclair. Je préfère jouer la carte de l’honnêteté en affichant mon ignorance plutôt que celle du cuistre auprès de mes lecteurs, qui ne m’en voudront pas d’exposer ainsi une lacune coupable. Je ne suis pas omniscient, juste un récepteur imparfait... Deux musiciens on ne peut plus contemporains, Mario Stantchev et Lionel Martin, ont décidé de se réapproprier, près de cent cinquante ans après sa mort, le répertoire de celui qui me fut (trop) longtemps inconnu. Publié sur le label Cristal Records, leur disque porte le titre évocateur de Jazz Before Jazz : une façon de nous faire comprendre que, sans être précisément un « grand-père du jazz », Gottschalk est à considérer selon eux comme « le chaînon manquant reliant la musique savante occidentale et ce qui deviendra le jazz quelques décennies après sa mort ». J’aime beaucoup le portrait d’

J’aime beaucoup le portrait d’ C’était il y a un peu moins de trois ans. Le trompettiste Rémi Gaudillat – pensionnaire régulier des Musiques Buissonnières, en raison notamment de sa collaboration fructueuse avec Bruno Tocanne, un autre habitué de ma petite auberge scripturale – publiait sur le label

C’était il y a un peu moins de trois ans. Le trompettiste Rémi Gaudillat – pensionnaire régulier des Musiques Buissonnières, en raison notamment de sa collaboration fructueuse avec Bruno Tocanne, un autre habitué de ma petite auberge scripturale – publiait sur le label  Ne me demandez pas pourquoi je n’ai pas consacré la moindre ligne à Médéric Collignon au cours des années passées. Je serais bien incapable de fourbir une explication raisonnée. Je n’en sais fichtre rien. Pourtant, y a de la matière à phrase avec ce lascar, on pourrait laisser filer le stylo ou le clavier pendant des heures pour tenter de cerner un musicien décidément pas comme les autres. Une sorte de planète à lui tout seul... Surtout que cet adepte, que dis-je, ce prosélyte du cornet n’a jamais eu besoin du moindre piston pour se hisser au sommet du jazz funk électronique survolté et atypique qui est sa marque de fabrique. Un silence que je vous autorise à qualifier d’injustice. Il faut dire que le personnage est – comment dire ? – du genre pas facile à ranger dans une case, qu’il appartient à la catégorie des grandes gueules qui n’hésitent pas à la ramener quand bon leur semble. Au risque, parfois, de se fabriquer subséquemment des inimitiés tenaces dont il se bat probablement l’œil avec une queue de sardine, comme aurait dit autrefois un de mes inutiles enseignants universitaires en marketing. Je soupçonne même certains écriveurs jazzifiants d’avoir dans la tête une petite réserve de chroniques acerbes visant à exécuter par avance des disques dont l’idée n’a même pas encore germé dans la tête de celui qu’on surnomme Médo. Médéric Collignon, un type pas comme les autres, un agité du cornet, un tricoteur de cordes vocales, un trafiquant de bidouilleries sonores et autres beatboxes dont il a le secret et qu'il aime par dessus tout, car tel est son bon plaisir, inoculer à ses créations ou celles des musiciens qu’il a côtoyés sans jamais engendrer autre chose qu’une électrisation instantanée de leurs univers musicaux. Il est entier, ne cherchez pas à en faire le tour, vous n’y parviendrez pas. Vous l’aurez à peine approché qu’il vous aura déjà filé entre les oreilles, à la vitesse du Road Runner de Tex Avery.

Ne me demandez pas pourquoi je n’ai pas consacré la moindre ligne à Médéric Collignon au cours des années passées. Je serais bien incapable de fourbir une explication raisonnée. Je n’en sais fichtre rien. Pourtant, y a de la matière à phrase avec ce lascar, on pourrait laisser filer le stylo ou le clavier pendant des heures pour tenter de cerner un musicien décidément pas comme les autres. Une sorte de planète à lui tout seul... Surtout que cet adepte, que dis-je, ce prosélyte du cornet n’a jamais eu besoin du moindre piston pour se hisser au sommet du jazz funk électronique survolté et atypique qui est sa marque de fabrique. Un silence que je vous autorise à qualifier d’injustice. Il faut dire que le personnage est – comment dire ? – du genre pas facile à ranger dans une case, qu’il appartient à la catégorie des grandes gueules qui n’hésitent pas à la ramener quand bon leur semble. Au risque, parfois, de se fabriquer subséquemment des inimitiés tenaces dont il se bat probablement l’œil avec une queue de sardine, comme aurait dit autrefois un de mes inutiles enseignants universitaires en marketing. Je soupçonne même certains écriveurs jazzifiants d’avoir dans la tête une petite réserve de chroniques acerbes visant à exécuter par avance des disques dont l’idée n’a même pas encore germé dans la tête de celui qu’on surnomme Médo. Médéric Collignon, un type pas comme les autres, un agité du cornet, un tricoteur de cordes vocales, un trafiquant de bidouilleries sonores et autres beatboxes dont il a le secret et qu'il aime par dessus tout, car tel est son bon plaisir, inoculer à ses créations ou celles des musiciens qu’il a côtoyés sans jamais engendrer autre chose qu’une électrisation instantanée de leurs univers musicaux. Il est entier, ne cherchez pas à en faire le tour, vous n’y parviendrez pas. Vous l’aurez à peine approché qu’il vous aura déjà filé entre les oreilles, à la vitesse du Road Runner de Tex Avery. Si mes comptes sont exacts, Sky Dancers est le dix-huitième disque qu’Henri Texier publie en tant que leader chez Label Bleu. Une longue et belle série qui retrace un large pan de l’histoire du contrebassiste – dont l’origine remonte aux années 60 – depuis La Compañera en 1989. À tous ces enregistrements, il faut bien sûr ajouter les quatre productions du trio Romano-Sclavis-Texier, qui couvrent la période 1995-2011, ainsi que le troisième et ultime album d’un autre trio formé avec François Jeanneau et Daniel Humair, Update 3.3 en 1990. Voilà donc un musicien fidèle qui élabore, année après année, une œuvre d’une grande cohérence dont l’homogénéité et la constance forcent l’admiration. Cette fidélité a d’ailleurs été récompensée en 2008 par une compilation sous la forme d’un double CD intitulé

Si mes comptes sont exacts, Sky Dancers est le dix-huitième disque qu’Henri Texier publie en tant que leader chez Label Bleu. Une longue et belle série qui retrace un large pan de l’histoire du contrebassiste – dont l’origine remonte aux années 60 – depuis La Compañera en 1989. À tous ces enregistrements, il faut bien sûr ajouter les quatre productions du trio Romano-Sclavis-Texier, qui couvrent la période 1995-2011, ainsi que le troisième et ultime album d’un autre trio formé avec François Jeanneau et Daniel Humair, Update 3.3 en 1990. Voilà donc un musicien fidèle qui élabore, année après année, une œuvre d’une grande cohérence dont l’homogénéité et la constance forcent l’admiration. Cette fidélité a d’ailleurs été récompensée en 2008 par une compilation sous la forme d’un double CD intitulé  Voilà encore une réussite – et pas des moindres – à mettre au crédit d’

Voilà encore une réussite – et pas des moindres – à mettre au crédit d’ Je suis très ennuyé. Et bien triste aussi... Dimanche après-midi, j’avais écrit quelques pages au sujet de Black Star, le nouveau disque de David Bowie, publié le jour-même de son soixante-neuvième anniversaire. Et ce faisant, j’en profitais pour rapprocher quelques temps forts de sa discographie (je n’ai jamais eu l’occasion de le voir sur scène) de ma petite histoire personnelle. Et voilà que David Jones nous quitte. J’ai appris cette nouvelle brutale lundi matin, dans la Matinale Culturelle de France Musique. Les hommages n’ont pas manqué de déferler... Les exégètes de tout poil (y compris ceux qui le brocardaient autrefois, j’ai des noms) dissèquent sa foisonnante et longue carrière (un demi-siècle, tout de même), en égrènent les hauts faits pour mieux surligner la dimension iconique d’un personnage protéiforme et presque surnaturel. Soixante-neuf, pas un âge pour mourir, bordel ! Après mure réflexion pendant deux jours, j’ai choisi de vous proposer la lecture de mon texte, qui ne vous apprendra rien d’important et ne changera absolument rien à la vie de ce monde, pas plus qu’il ne fera revenir Bowie à la vie (même si comme quelques autres, j'attends son imminente résurrection au quatrième jour), j’en conviens, mais sera une manière pour moi de rendre hommage à un chanteur qui m’aura accompagné durant toute la période commençant à mon adolescence, jusqu’à mon entrée dans le monde des adultes. Ce n’est pas rien, dans une vie.

Je suis très ennuyé. Et bien triste aussi... Dimanche après-midi, j’avais écrit quelques pages au sujet de Black Star, le nouveau disque de David Bowie, publié le jour-même de son soixante-neuvième anniversaire. Et ce faisant, j’en profitais pour rapprocher quelques temps forts de sa discographie (je n’ai jamais eu l’occasion de le voir sur scène) de ma petite histoire personnelle. Et voilà que David Jones nous quitte. J’ai appris cette nouvelle brutale lundi matin, dans la Matinale Culturelle de France Musique. Les hommages n’ont pas manqué de déferler... Les exégètes de tout poil (y compris ceux qui le brocardaient autrefois, j’ai des noms) dissèquent sa foisonnante et longue carrière (un demi-siècle, tout de même), en égrènent les hauts faits pour mieux surligner la dimension iconique d’un personnage protéiforme et presque surnaturel. Soixante-neuf, pas un âge pour mourir, bordel ! Après mure réflexion pendant deux jours, j’ai choisi de vous proposer la lecture de mon texte, qui ne vous apprendra rien d’important et ne changera absolument rien à la vie de ce monde, pas plus qu’il ne fera revenir Bowie à la vie (même si comme quelques autres, j'attends son imminente résurrection au quatrième jour), j’en conviens, mais sera une manière pour moi de rendre hommage à un chanteur qui m’aura accompagné durant toute la période commençant à mon adolescence, jusqu’à mon entrée dans le monde des adultes. Ce n’est pas rien, dans une vie. Ces trois-là sont quand même de sacrés phénomènes, déjà cités au « tableau d’honneur » de mes écrits aléatoires. C’était au mois de mars dernier, quand le trio TOC a publié un troisième disque assez redoutable, dont le caractère obsessionnel, la démesure et la radicalité avaient quelque chose de décoiffant. C’est d’ailleurs le titre que j’avais choisi pour illustrer

Ces trois-là sont quand même de sacrés phénomènes, déjà cités au « tableau d’honneur » de mes écrits aléatoires. C’était au mois de mars dernier, quand le trio TOC a publié un troisième disque assez redoutable, dont le caractère obsessionnel, la démesure et la radicalité avaient quelque chose de décoiffant. C’est d’ailleurs le titre que j’avais choisi pour illustrer  Drôle d’idée, tout de même, de regarder derrière soi. C’est vrai qu’à trop scruter le rétroviseur, on voit parfaitement le dessin formé par les rides, on peut compter les pattes d’oie... Mais allez savoir pourquoi, je me suis amusé hier à compulser mes archives, histoire de me rappeler les disques que je m’étais procurés au mois de janvier 1976. Drôle d’idée, oui, et drôle d’époque. Il y a quarante ans, j’avais 18 ans, je m’ennuyais ferme en première année de licence de Sciences économiques, une filière d’études supérieures vers laquelle je m’étais dirigé... sans vraiment la choisir. C’était une sorte d’échouage par élimination des cursus (très nombreux) dont je n’avais pas envie et de ceux que mon entourage me déconseillait parmi mes quelques rares envies. On est bête à cet âge-là. L’enseignement universitaire est pourtant l’exact opposé de celui qu’appelle mon propre mode de fonctionnement. Étant tout sauf un intellectuel, j’ai besoin de pratiquer d’abord avant de labourer le champ théorique (et croyez bien que je ne suis pas un grand fermier, comme dirait l’ami Richard Gilly). Je fais partie de ceux qu’on nomme les inductifs, ces gens formés de bric et de broc qui déduisent les concepts à partir du réel, faute de mieux... Or, à l’Université dans les années 70 (je ne me prononcerai pas sur son état actuel, même si je continue de m’interroger sur le bien-fondé du pernicieux Traité de Lisbonne qui impose la norme de 50% d’une classe d’âge au niveau licence comme une absolue nécessité), c’était tout l’inverse : on vous déversait des kilomètres d’enseignements à ingurgiter en un temps record (et qu’on oubliait aussi vite qu’on les avait appris) et puis, parfois, sous la forme d’exercices ou de travaux dirigés en groupes resteints, les laborieux de mon acabit devaient s’efforcer de donner à ces cours-purges un peu de cette matérialité dont leurs contenus étaient dépourvus. Ces choses-là n’étaient pas conçues pour moi et si je n’avais pas par la suite, le temps d’un partiel de statistiques, mis à genoux un amphithéâtre de 600 personnes en étant le seul à réussir (avec la note de 29 sur 30) en un temps record (une heure trente) un examen désastre pour les autres (tous avaient obtenu en trois heures une note largement inférieure à la moyenne), je pourrais parler d’échec sur toute la ligne. J’ai même compromis ma place de major (preuve qu’on peut s’insinuer malgré soi à la tête d’un classement) en année de licence après avoir claqué une porte au nez d’un expert comptable, non sans l’avoir traité de connard... Il faut dire aussi que cet abruti venait arrondir ses fins de mois en distillant sa morgue et ses bilans sur les pauvres larves étudiantes que nous ne manquions pas d’être... Mais on ne réécrit pas l’histoire et à cette époque – je reviens maintenant à l’essentiel – la musique occupait déjà dans ma vie une place, certes démesurée, mais ô combien essentielle.

Drôle d’idée, tout de même, de regarder derrière soi. C’est vrai qu’à trop scruter le rétroviseur, on voit parfaitement le dessin formé par les rides, on peut compter les pattes d’oie... Mais allez savoir pourquoi, je me suis amusé hier à compulser mes archives, histoire de me rappeler les disques que je m’étais procurés au mois de janvier 1976. Drôle d’idée, oui, et drôle d’époque. Il y a quarante ans, j’avais 18 ans, je m’ennuyais ferme en première année de licence de Sciences économiques, une filière d’études supérieures vers laquelle je m’étais dirigé... sans vraiment la choisir. C’était une sorte d’échouage par élimination des cursus (très nombreux) dont je n’avais pas envie et de ceux que mon entourage me déconseillait parmi mes quelques rares envies. On est bête à cet âge-là. L’enseignement universitaire est pourtant l’exact opposé de celui qu’appelle mon propre mode de fonctionnement. Étant tout sauf un intellectuel, j’ai besoin de pratiquer d’abord avant de labourer le champ théorique (et croyez bien que je ne suis pas un grand fermier, comme dirait l’ami Richard Gilly). Je fais partie de ceux qu’on nomme les inductifs, ces gens formés de bric et de broc qui déduisent les concepts à partir du réel, faute de mieux... Or, à l’Université dans les années 70 (je ne me prononcerai pas sur son état actuel, même si je continue de m’interroger sur le bien-fondé du pernicieux Traité de Lisbonne qui impose la norme de 50% d’une classe d’âge au niveau licence comme une absolue nécessité), c’était tout l’inverse : on vous déversait des kilomètres d’enseignements à ingurgiter en un temps record (et qu’on oubliait aussi vite qu’on les avait appris) et puis, parfois, sous la forme d’exercices ou de travaux dirigés en groupes resteints, les laborieux de mon acabit devaient s’efforcer de donner à ces cours-purges un peu de cette matérialité dont leurs contenus étaient dépourvus. Ces choses-là n’étaient pas conçues pour moi et si je n’avais pas par la suite, le temps d’un partiel de statistiques, mis à genoux un amphithéâtre de 600 personnes en étant le seul à réussir (avec la note de 29 sur 30) en un temps record (une heure trente) un examen désastre pour les autres (tous avaient obtenu en trois heures une note largement inférieure à la moyenne), je pourrais parler d’échec sur toute la ligne. J’ai même compromis ma place de major (preuve qu’on peut s’insinuer malgré soi à la tête d’un classement) en année de licence après avoir claqué une porte au nez d’un expert comptable, non sans l’avoir traité de connard... Il faut dire aussi que cet abruti venait arrondir ses fins de mois en distillant sa morgue et ses bilans sur les pauvres larves étudiantes que nous ne manquions pas d’être... Mais on ne réécrit pas l’histoire et à cette époque – je reviens maintenant à l’essentiel – la musique occupait déjà dans ma vie une place, certes démesurée, mais ô combien essentielle.

Je crois que je pourrais me damner pour un chorus de guitare tel que celui dont

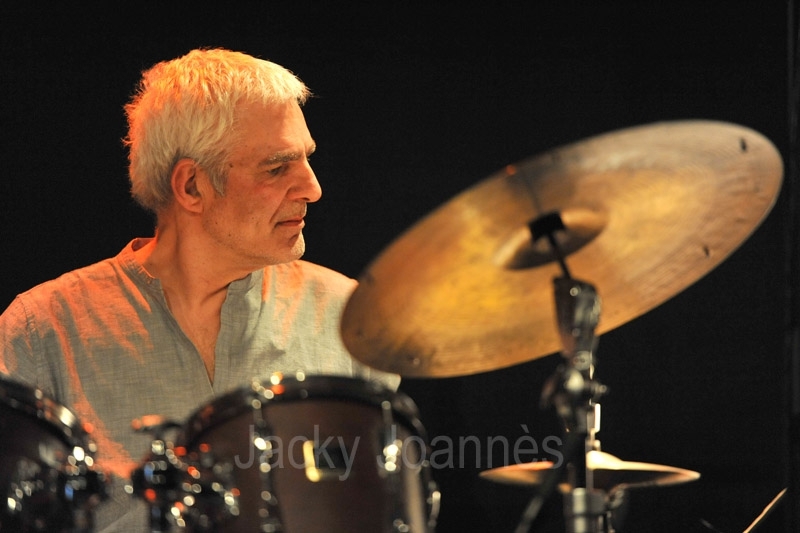

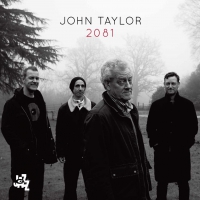

Je crois que je pourrais me damner pour un chorus de guitare tel que celui dont  C’est étrange tout de même… John Taylor nous a brutalement quittés pendant l’été, s’éclipsant alors qu’il était tout entier en musique, devant son piano. Le 17 juillet dernier en effet, alors qu’il se produisait avec le quartet Nouvelle Vague du contrebassiste Stéphane Kérecki au festival Saveurs Jazz de Segré, un malaise cardiaque l’a terrassé. Il est mort quelques heures plus tard. Ce musicien anglais avait 72 ans. On ressent à distance le choc, le sentiment brutal d’un vide que nul n’aurait pu imaginer quelques instants plus tôt. Et si cette disparition a quelque chose de tragiquement beau (qui ne rêverait pas de partir en plein accomplissement de sa passion, sans avoir le temps d’être gagné par l’idée même de la mort ?), on peut deviner l’état de sidération dans lequel ont dû être plongés celles et ceux qui le côtoyaient en ces moments de joie soudain baignés de larmes.

C’est étrange tout de même… John Taylor nous a brutalement quittés pendant l’été, s’éclipsant alors qu’il était tout entier en musique, devant son piano. Le 17 juillet dernier en effet, alors qu’il se produisait avec le quartet Nouvelle Vague du contrebassiste Stéphane Kérecki au festival Saveurs Jazz de Segré, un malaise cardiaque l’a terrassé. Il est mort quelques heures plus tard. Ce musicien anglais avait 72 ans. On ressent à distance le choc, le sentiment brutal d’un vide que nul n’aurait pu imaginer quelques instants plus tôt. Et si cette disparition a quelque chose de tragiquement beau (qui ne rêverait pas de partir en plein accomplissement de sa passion, sans avoir le temps d’être gagné par l’idée même de la mort ?), on peut deviner l’état de sidération dans lequel ont dû être plongés celles et ceux qui le côtoyaient en ces moments de joie soudain baignés de larmes. On dit que le temps ne fait rien à l’affaire… C’est vrai probablement, mais il m’est difficile de ne pas culpabiliser à la seule idée d’avoir omis de souligner les qualités intrinsèques d’un disque paru au mois d’avril dernier. Non qu’il n’ait jamais été question d’Alban Darche du côté de mes Musiques buissonnières : il m’est au contraire déjà arrivé de souligner à plusieurs reprises les qualités du saxophoniste compositeur arrangeur, géniteur fécond d’une singulière lignée de Cubes, en particulier quand l’Orphicube a publié sa

On dit que le temps ne fait rien à l’affaire… C’est vrai probablement, mais il m’est difficile de ne pas culpabiliser à la seule idée d’avoir omis de souligner les qualités intrinsèques d’un disque paru au mois d’avril dernier. Non qu’il n’ait jamais été question d’Alban Darche du côté de mes Musiques buissonnières : il m’est au contraire déjà arrivé de souligner à plusieurs reprises les qualités du saxophoniste compositeur arrangeur, géniteur fécond d’une singulière lignée de Cubes, en particulier quand l’Orphicube a publié sa  Voilà un peu plus de deux ans maintenant que le trompettiste Vincent Payen a enregistré, avec son groupe Leeway & Friends, On The Road To Lee Morgan, une déclaration d’admiration à un jazzman mort à l’âge de 33 ans dans des conditions plutôt tragiques (sa femme l’ayant tué d’un coup de pistolet après une dispute) et qui, quand on y songe, est à considérer par-delà sa contribution au mouvement hard bop comme l’un des pères putatifs du funk.

Voilà un peu plus de deux ans maintenant que le trompettiste Vincent Payen a enregistré, avec son groupe Leeway & Friends, On The Road To Lee Morgan, une déclaration d’admiration à un jazzman mort à l’âge de 33 ans dans des conditions plutôt tragiques (sa femme l’ayant tué d’un coup de pistolet après une dispute) et qui, quand on y songe, est à considérer par-delà sa contribution au mouvement hard bop comme l’un des pères putatifs du funk. Il est des disques qui, à première vue (ou écoute), n’ont l’air de rien... Pas du genre à jouer les gros bras, à vous dégainer des chorus à décorner les bœufs ou à faire la démonstration d’une virtuosité clinique un brin réfrigérante. Ni même à explorer des territoires encore vierges pour vous perdre avec eux dans leurs mystères créatifs. Des disques qui se présentent en toute simplicité, pour ne pas dire avec discrétion, nés du plaisir d’un partage de l’instant. Small Talk, publié par saxophoniste alto

Il est des disques qui, à première vue (ou écoute), n’ont l’air de rien... Pas du genre à jouer les gros bras, à vous dégainer des chorus à décorner les bœufs ou à faire la démonstration d’une virtuosité clinique un brin réfrigérante. Ni même à explorer des territoires encore vierges pour vous perdre avec eux dans leurs mystères créatifs. Des disques qui se présentent en toute simplicité, pour ne pas dire avec discrétion, nés du plaisir d’un partage de l’instant. Small Talk, publié par saxophoniste alto