Fin de partie (avant la suivante) et tentative assez mesquine de rattrapage estival...

Parfois vous avez les yeux plus gros que le ventre et, armé des meilleures intentions, vous laissez trôner devant vous une pile de disques dont vous êtes absolument certain de rendre compte en trouvant les mots appropriés en un temps suffisamment rapproché de la publication des disques concernés. Histoire d’être un type sérieux... Voilà, ça, c’est pour la théorie. La pratique peut s’avérer très différente, surtout lorsque parallèlement à vos activités de chroniqueur estampillé Citizen Jazz et de tricoteur de phrases trop longues publiées dans un blog que vous maintenez vaille que vaille, vous avez été gagné par l’idée saugrenue d’écrire un roman dans le cadre d’une exposition menée main dans la main avec un ami photographe. Et que celui-ci (le livre, pas le photographe) fait l’objet d’une publication (on peut se le procurer ICI), une vraie avec des pages et du papier, ce qui vous a contraint à mobiliser les deux ou trois compétences que votre état de quasi-sexagénaire a bien voulu laisser subsister dans la friche que constitue votre cerveau fatigué parce que lorsque vous ne faites pas appel à un éditeur, il vous faut être capable de réaliser plein de petites choses fort utiles sans lesquelles votre tapuscrit resterait au chaud dans l’espace clos du disque dur niché sous le capot de votre ordinateur (et dûment sauvegardé en deux ou trois exemplaires).

Ces prolégomènes sinueux à vouvoiement Butorien ne sont rien d’autre qu’une mauvaise excuse pour dire qu’on ne tient pas toujours ses promesses. Qu’on peut embarquer avec soi dans son refuge estival une somme de musique en se promettant de rattraper le temps perdu tout en émettant l’hypothèse – fort réaliste – d’une non réalisation de l’objectif qu’on s’est stupidement assigné. J’avoue, je confesse, j’implore votre pardon, j’aurais pas dû, et je ne manquerai pas, dès l’écriture du point final de cette note, de me flageller longuement dans l’espoir de redorer mon blason d’obsédé textuel un poil digressif. Car c’est vrai : en mettant le cap sur le site incomparable de la ville de Collioure, j’ai par la même occasion glissé dans mes valises une série de galettes savoureuses ainsi que pour la plupart d’entre elles le dossier de presse associé. Je m’étais persuadé que je serais capable de leur consacrer le temps nécessaire. Tu parles ! Erreur fatale, je n’ai fait que lire et marcher, entrecoupant ces nobles activités de quelques rapides séances de baignades suffisamment décalées dans le temps estival pour échapper dans les meilleures conditions à la horde des vacanciers invasifs. Mais d’écriture, point ! Et c’est injuste eu égard aux qualités de disques que je vais me permettre de citer ici, non pour rattraper le coup comme on dit, mais pour attirer votre attention sur eux tant ils le méritent vraiment. On y va ?

Patrick Molard : Ceòl Mòr / Light & Shade, paru chez Innacor pour dérouler sa « grande musique des hautes terres d’Écosse » avec un line-up dans lequel on retrouve, aux côtés du joueur de cornemuse et de son violoniste de frère Jacky Molard une paire rythmique sublime, constituée d’Hélène Labbarière à la contrebasse et de Simon Goubert à la batterie. C’est envoûtant, hypnotique et celtique. Un disque d’ailleurs...

Patrick Molard : Ceòl Mòr / Light & Shade, paru chez Innacor pour dérouler sa « grande musique des hautes terres d’Écosse » avec un line-up dans lequel on retrouve, aux côtés du joueur de cornemuse et de son violoniste de frère Jacky Molard une paire rythmique sublime, constituée d’Hélène Labbarière à la contrebasse et de Simon Goubert à la batterie. C’est envoûtant, hypnotique et celtique. Un disque d’ailleurs...

Le très beau duo formé par Bojan Z (piano et claviers) et Nils Wogram (trombone) : Housewarming est paru chez Nwog et c’est ici tout l’art de la conversation si chère au jazz qui se joue là. Élégance et fluidité, voilà un disque dont on ressort avec l’envie irrépressible de parler à quelqu’un, parce qu’on vient de recevoir une bonne dose de chaleur (mais non caniculaire). Et puis Bojan Z, hein, c’est quand même un sacré client. Plus de 20 ans que je le suis, celui-là et je m’aperçois qu’il se refuse obstinément à me décevoir.

Le très beau duo formé par Bojan Z (piano et claviers) et Nils Wogram (trombone) : Housewarming est paru chez Nwog et c’est ici tout l’art de la conversation si chère au jazz qui se joue là. Élégance et fluidité, voilà un disque dont on ressort avec l’envie irrépressible de parler à quelqu’un, parce qu’on vient de recevoir une bonne dose de chaleur (mais non caniculaire). Et puis Bojan Z, hein, c’est quand même un sacré client. Plus de 20 ans que je le suis, celui-là et je m’aperçois qu’il se refuse obstinément à me décevoir.

Tiens, voilà peut-être un disque parmi les plus fascinants, pour ne pas dire mystérieux, qu’il m’ait été donné d’écouter durant ces derniers mois. Imaginez un quartet belge dénommé Octurn (avec Bo Van Der Werf au saxophone, Jozef Dumoulin aux claviers, Fabien Fiorini au piano et Dré Pallemaerts à la batterie). Déjà, ça sent fort le talent... Rien que Dumoulin et Pallemaerts, moi j’accoure ventre à terre quand je lis leurs noms. Mais si je vous dis qu’ils publient sur le passionnant label Onze Heures Onze un double CD intitulé Tantric College parce qu’ils ont été frotter leurs molécules à celles des moines tibétains de Gyuto, alors vous commencerez à comprendre ma curiosité. Au début, j’étais circonspect, j’avais peur d’un montage artificiel, d’une rencontre qui n’en aurait pas été une. Erreur ! Cette musique vous happe et vous incite à ne rien faire d’autre qu’à l’écouter. Ne me demandez pas de vous la décrire, l’exercice ne m’intéresse pas. Pour tout vous dire, c’est presque magique.

Tiens, voilà peut-être un disque parmi les plus fascinants, pour ne pas dire mystérieux, qu’il m’ait été donné d’écouter durant ces derniers mois. Imaginez un quartet belge dénommé Octurn (avec Bo Van Der Werf au saxophone, Jozef Dumoulin aux claviers, Fabien Fiorini au piano et Dré Pallemaerts à la batterie). Déjà, ça sent fort le talent... Rien que Dumoulin et Pallemaerts, moi j’accoure ventre à terre quand je lis leurs noms. Mais si je vous dis qu’ils publient sur le passionnant label Onze Heures Onze un double CD intitulé Tantric College parce qu’ils ont été frotter leurs molécules à celles des moines tibétains de Gyuto, alors vous commencerez à comprendre ma curiosité. Au début, j’étais circonspect, j’avais peur d’un montage artificiel, d’une rencontre qui n’en aurait pas été une. Erreur ! Cette musique vous happe et vous incite à ne rien faire d’autre qu’à l’écouter. Ne me demandez pas de vous la décrire, l’exercice ne m’intéresse pas. Pour tout vous dire, c’est presque magique.

Encore un oublié des derniers mois : le saxophoniste Alban Darche qui publie chez lui, c’est-à-dire sur le label Pépin & Plume... un 33 tours. Eh oui, ils reviennent à la mode ces beaux objets qu’on a envie de posséder parce qu’on veut extraire le vinyle de sa pochette, parce qu’on aime le petit cérémonial d’écoute, parce que certains disent que leur son est incomparable. Je n’ouvre pas ici le débat mais vous recommande très chaudement un Pacific enchanteur qui vient s’offrir comme un espace de jazz west coast en écho à son pendant east qu’avait pu être Crooked House, du même Darche dans une formation baptisée Hyprcub. Ici, pas de Cube, gros ou pas, juste un nouvel exemple de Darche en avant avec une quarte qu’on ne saurait blâmer d’être aussi inspirée : Samuel Blaser au trombone, Geoffroy Tamisier à la trompette, Josef Dumoulin, encore lui, au piano et au Rhodes et Steve Argüelles à la batterie. Voilà du jazz qui n’a pas d’âge et qui, à peine mis en musique, vous garantit une belle longévité sans oublier de verser son écot à la collaboration de Gil Evans et Miles Davis. Et vous savez quoi ? C’est le genre de disque que vous glissez dans la platine quand, à force de scruter vos rayonnages, vous ne parvenez pas à vous décider pour l’un ou l’autre. Parce qu’il est plein de l’essentiel. Un jazz durable, en quelque sorte. Souvent, on me demande : « C’est quoi pour toi, le jazz ? » Question à laquelle je suis incapable de répondre. En revanche, je peux toujours suggérer l’écoute d’un tel disque, c’est une façon de ne pas laisser mon interlocuteur dans l’expectative.

Encore un oublié des derniers mois : le saxophoniste Alban Darche qui publie chez lui, c’est-à-dire sur le label Pépin & Plume... un 33 tours. Eh oui, ils reviennent à la mode ces beaux objets qu’on a envie de posséder parce qu’on veut extraire le vinyle de sa pochette, parce qu’on aime le petit cérémonial d’écoute, parce que certains disent que leur son est incomparable. Je n’ouvre pas ici le débat mais vous recommande très chaudement un Pacific enchanteur qui vient s’offrir comme un espace de jazz west coast en écho à son pendant east qu’avait pu être Crooked House, du même Darche dans une formation baptisée Hyprcub. Ici, pas de Cube, gros ou pas, juste un nouvel exemple de Darche en avant avec une quarte qu’on ne saurait blâmer d’être aussi inspirée : Samuel Blaser au trombone, Geoffroy Tamisier à la trompette, Josef Dumoulin, encore lui, au piano et au Rhodes et Steve Argüelles à la batterie. Voilà du jazz qui n’a pas d’âge et qui, à peine mis en musique, vous garantit une belle longévité sans oublier de verser son écot à la collaboration de Gil Evans et Miles Davis. Et vous savez quoi ? C’est le genre de disque que vous glissez dans la platine quand, à force de scruter vos rayonnages, vous ne parvenez pas à vous décider pour l’un ou l’autre. Parce qu’il est plein de l’essentiel. Un jazz durable, en quelque sorte. Souvent, on me demande : « C’est quoi pour toi, le jazz ? » Question à laquelle je suis incapable de répondre. En revanche, je peux toujours suggérer l’écoute d’un tel disque, c’est une façon de ne pas laisser mon interlocuteur dans l’expectative.

Je ne compte plus les disques publiés par Henri Roger. Ni les directions dans lesquelles il dirige son inspiration. Vous trouverez ici-même de nombreux échos de mon enthousiasme pour lui. Free Vertical Compositions (chez Facing You / IMR) est un autre exemple de sa faculté à engendrer des ovnis, une sorte de condensé des heureux hasards de l’informatique et de leur confrontation avec l’imagination d’un touche-à-tout qui, jamais, ne s’éloigne de son rôle, je le cite, d’électro-libre. Henri Roger est un heureux papa musical qui prend plaisir à nous surprendre, quitte à nous égarer pour mieux nous retrouver ! Et quand je vous aurai dit qu’on doit la restitution sonore de ces compositions verticales libres à Maïkôl Seminatore et Marwan Danoun, vous saurez que le risque est grand d’en prendre plein vos mirettes acoustiques.

Je ne compte plus les disques publiés par Henri Roger. Ni les directions dans lesquelles il dirige son inspiration. Vous trouverez ici-même de nombreux échos de mon enthousiasme pour lui. Free Vertical Compositions (chez Facing You / IMR) est un autre exemple de sa faculté à engendrer des ovnis, une sorte de condensé des heureux hasards de l’informatique et de leur confrontation avec l’imagination d’un touche-à-tout qui, jamais, ne s’éloigne de son rôle, je le cite, d’électro-libre. Henri Roger est un heureux papa musical qui prend plaisir à nous surprendre, quitte à nous égarer pour mieux nous retrouver ! Et quand je vous aurai dit qu’on doit la restitution sonore de ces compositions verticales libres à Maïkôl Seminatore et Marwan Danoun, vous saurez que le risque est grand d’en prendre plein vos mirettes acoustiques.

Je ne sais pas comment Régis Huby s’y prend pour offrir un si beau catalogue sur son label Abalone... Toujours est-il que Les sons de la vie, nouvelle œuvre de l’ensemble Tous Dehors mis en musique par le saxophoniste clarinettiste Laurent Dehors n’échappe pas à la règle d’or instaurée par le violoniste depuis de longues années : sortir du cadre et vivre sa passion à fond. Encore un disque choc et presque un concept album, au sens où Les sons de la vie racontent... l’histoire d’une vie, du début à la fin, en commençant par la rencontre amoureuse, la conception, l’enfance, l’adolescence et tout ce qui suit jusqu’à la mort. Surtout, ce grand ensemble de neuf musiciens (et deux invités de marque : le guitariste Marc Ducret et le pianiste Matthew Bourne) est la source d’une véritable explosion de sons. Ah la la... ça fourmille là-dedans, ça grouille, ça joue et ça déjoue, c’est entêtant, romantique parfois, on s’y aime, on s’y amuse et il arrive qu’on en meure. Un exercice de haute-voltige qu’on écoute en état de suspension, en retenant son souffle. Celui qui s’y ennuiera sera immédiatement excommunié de mon blog.

Je ne sais pas comment Régis Huby s’y prend pour offrir un si beau catalogue sur son label Abalone... Toujours est-il que Les sons de la vie, nouvelle œuvre de l’ensemble Tous Dehors mis en musique par le saxophoniste clarinettiste Laurent Dehors n’échappe pas à la règle d’or instaurée par le violoniste depuis de longues années : sortir du cadre et vivre sa passion à fond. Encore un disque choc et presque un concept album, au sens où Les sons de la vie racontent... l’histoire d’une vie, du début à la fin, en commençant par la rencontre amoureuse, la conception, l’enfance, l’adolescence et tout ce qui suit jusqu’à la mort. Surtout, ce grand ensemble de neuf musiciens (et deux invités de marque : le guitariste Marc Ducret et le pianiste Matthew Bourne) est la source d’une véritable explosion de sons. Ah la la... ça fourmille là-dedans, ça grouille, ça joue et ça déjoue, c’est entêtant, romantique parfois, on s’y aime, on s’y amuse et il arrive qu’on en meure. Un exercice de haute-voltige qu’on écoute en état de suspension, en retenant son souffle. Celui qui s’y ennuiera sera immédiatement excommunié de mon blog.

Du côté de chez Nome, on ne se mouche pas du catalogue non plus. Les frères Sanchez – Maxime au piano, Adrien au saxophone ténor – forment avec Florent Nisse à la contrebasse et Gautier Garrigue à la batterie une quarte qu’ils ont décidé d’appeler Flash Pig. Je ne sais pas trop pourquoi mais ça n’a guère d’importance. C’est le contenu qui prime et pour ce qui est de la musique, je peux vous garantir que leur cochon éclair avance de beaux arguments mélodiques et rythmiques qu’ils ont choisi de valoriser en faisant appel à trois invités qui à eux-seuls ont des milliards d’histoires de jazz à raconter : Émile Parisien (saxophone soprano), Pierre de Bethmann (Wurlitzer) et Manu Codjia (guitare). Le disque n’a pas d’autre titre que le nom du groupe et, croyez-moi, ça suffit amplement à notre bonheur. C’est un jazz vivace et virevoltant comme avait pu l’être celui d’Ornette Coleman (auquel un hommage est rendu par une reprise de « The Vell »), où l’inspiration est guidée par un principe de liberté collective. Et quand tout ce petit monde est réuni le temps d’un « Enèf » en conclusion du disque, vous pouvez me croire, voilà du jazz qui remue bien dans les brancards. Oh que ça fait du bien !

Du côté de chez Nome, on ne se mouche pas du catalogue non plus. Les frères Sanchez – Maxime au piano, Adrien au saxophone ténor – forment avec Florent Nisse à la contrebasse et Gautier Garrigue à la batterie une quarte qu’ils ont décidé d’appeler Flash Pig. Je ne sais pas trop pourquoi mais ça n’a guère d’importance. C’est le contenu qui prime et pour ce qui est de la musique, je peux vous garantir que leur cochon éclair avance de beaux arguments mélodiques et rythmiques qu’ils ont choisi de valoriser en faisant appel à trois invités qui à eux-seuls ont des milliards d’histoires de jazz à raconter : Émile Parisien (saxophone soprano), Pierre de Bethmann (Wurlitzer) et Manu Codjia (guitare). Le disque n’a pas d’autre titre que le nom du groupe et, croyez-moi, ça suffit amplement à notre bonheur. C’est un jazz vivace et virevoltant comme avait pu l’être celui d’Ornette Coleman (auquel un hommage est rendu par une reprise de « The Vell »), où l’inspiration est guidée par un principe de liberté collective. Et quand tout ce petit monde est réuni le temps d’un « Enèf » en conclusion du disque, vous pouvez me croire, voilà du jazz qui remue bien dans les brancards. Oh que ça fait du bien !

Ne me demandez pas pourquoi j’ai zappé Tilt, le plus très récent disque du flûtiste Joce Mienniel, entouré de Guillaume Magne (guitare), Vincent Lafont (Rhodes) et Sébastien Brun (batterie), publié chez Drugstore Malone. Une très grossière erreur de ma part puisque cet enregistrement est disponible depuis un bon bout de temps et qu’il est rien moins que splendide. Une musique urbaine et sombre, un peu oppressante parfois et de la part de Mienniel une capacité assez fascinante à instaurer un climat. On pense parfois à la bande originale d’un film et à des scènes de rue dans lesquelles vous vous sentez comme happé par une urgence dont la cause vous échappera peut-être. Tilt est un peu comme un disque piège, mais un piège, bien sûr, auquel vous vous abandonnez sans la moindre réserve. Un des indispensables de l’année.

Ne me demandez pas pourquoi j’ai zappé Tilt, le plus très récent disque du flûtiste Joce Mienniel, entouré de Guillaume Magne (guitare), Vincent Lafont (Rhodes) et Sébastien Brun (batterie), publié chez Drugstore Malone. Une très grossière erreur de ma part puisque cet enregistrement est disponible depuis un bon bout de temps et qu’il est rien moins que splendide. Une musique urbaine et sombre, un peu oppressante parfois et de la part de Mienniel une capacité assez fascinante à instaurer un climat. On pense parfois à la bande originale d’un film et à des scènes de rue dans lesquelles vous vous sentez comme happé par une urgence dont la cause vous échappera peut-être. Tilt est un peu comme un disque piège, mais un piège, bien sûr, auquel vous vous abandonnez sans la moindre réserve. Un des indispensables de l’année.

Chez Cristal Records, on a décidé d’octroyer une place de choix au fantasque Bernard Lubat, pianiste batteur acrobate des mots. Déjà en 2015, il nous avait convié en solo à des Improvisions, mot qui à lui-seul donne une idée assez précise de sa volonté de nous associer à son imaginaire plutôt débridé. Mais avec Intranquille, c’est un duo qui nous attend et, il faut bien l’admettre, une association qui peut étonner puisqu’on le retrouve live chez lui, à Uzeste, en compagnie du guitariste Sylvain Luc. Les deux musiciens multiplient les couleurs : la guitare est tour à tour acoustique ou électrique, tandis que Lubat passe d’un instrument à l’autre. C’est une confrontation, une proposition de mise en danger très pacifique qui nous rend impatients des prochains duos annoncés : avec Louis Sclavis d’une part, puis Michel Portal d’autre part. C’est quand vous voulez messieurs, continuez sur ces chemins escarpés dont on ressort en état de quasi ébriété. Nous serons là pour vous écouter...

Chez Cristal Records, on a décidé d’octroyer une place de choix au fantasque Bernard Lubat, pianiste batteur acrobate des mots. Déjà en 2015, il nous avait convié en solo à des Improvisions, mot qui à lui-seul donne une idée assez précise de sa volonté de nous associer à son imaginaire plutôt débridé. Mais avec Intranquille, c’est un duo qui nous attend et, il faut bien l’admettre, une association qui peut étonner puisqu’on le retrouve live chez lui, à Uzeste, en compagnie du guitariste Sylvain Luc. Les deux musiciens multiplient les couleurs : la guitare est tour à tour acoustique ou électrique, tandis que Lubat passe d’un instrument à l’autre. C’est une confrontation, une proposition de mise en danger très pacifique qui nous rend impatients des prochains duos annoncés : avec Louis Sclavis d’une part, puis Michel Portal d’autre part. C’est quand vous voulez messieurs, continuez sur ces chemins escarpés dont on ressort en état de quasi ébriété. Nous serons là pour vous écouter...

Mon camarade Olivier Acosta a, je crois, vanté non sans raison dans sa chronique de Citizen Jazz les qualités du trio formé par le guitariste Nicolas Parent avec Guillaume Arbonville (percussions) et Kentaro Susuki (contrebasse) lors de la sortie de l’album Tori chez L’Intemporel. Je ne peux que plussoyer et souligner à mon tour les beautés voyageuses de cette musique, d’une grande délicatesse mélodique, qui semble décidée coûte que coûte à nous emporter avec elle vers des sommets où l’air qu’on respire est source de sérénité. C’est une façon pour moi de constater qu’en ces temps où plus que jamais règne la violence des actes et des mots, un peu d’intelligence ne saurait nuire à l’exercice de notre quotidien. Je marche donc dans les pas de Nicolas Parent avec la plus grande joie. C’est presque de la béatitude...

Mon camarade Olivier Acosta a, je crois, vanté non sans raison dans sa chronique de Citizen Jazz les qualités du trio formé par le guitariste Nicolas Parent avec Guillaume Arbonville (percussions) et Kentaro Susuki (contrebasse) lors de la sortie de l’album Tori chez L’Intemporel. Je ne peux que plussoyer et souligner à mon tour les beautés voyageuses de cette musique, d’une grande délicatesse mélodique, qui semble décidée coûte que coûte à nous emporter avec elle vers des sommets où l’air qu’on respire est source de sérénité. C’est une façon pour moi de constater qu’en ces temps où plus que jamais règne la violence des actes et des mots, un peu d’intelligence ne saurait nuire à l’exercice de notre quotidien. Je marche donc dans les pas de Nicolas Parent avec la plus grande joie. C’est presque de la béatitude...

Jusqu’à une époque très récente, j’ignorais complètement l’existence du pianiste Gauthier Toux et de son trio. Oh je vous voir venir avec vos airs moqueurs... Gardez toutefois vos remarques pour vous, parce que je suis certain qu’en cherchant bien, je pourrais trouver de mon côté des musiciens dont vous n’avez jamais entendu parler. Mais il est bien vrai que quand j’ai reçu l’album Unexpected Things, qui est son deuxième disque, j’ai compris l’étendue de mon erreur. Associé à Kenneth Dahl Knudsen (contrebasse) et Maxence Sibille (batterie), Gauthier Toux délivre une musique d’une étonnante intensité – cousine parfois de celle qui traversait un autre trio, celui du regretté Esbjörn Svensson – dont l’effet de séduction est immédiat. Le pianiste présente ce disque comme une photographie d’instants forts : qu’il soit rassuré, on perçoit sans la moindre difficulté toute l’énergie qui circule au sein du trio. Voilà une formation qu’on a envie de découvrir sur scène tant on pressent qu’elle est en mesure de faire parler la poudre. Et puis disons les choses simplement : Unexpected Things est un disque assez majestueux qui en impose...

Jusqu’à une époque très récente, j’ignorais complètement l’existence du pianiste Gauthier Toux et de son trio. Oh je vous voir venir avec vos airs moqueurs... Gardez toutefois vos remarques pour vous, parce que je suis certain qu’en cherchant bien, je pourrais trouver de mon côté des musiciens dont vous n’avez jamais entendu parler. Mais il est bien vrai que quand j’ai reçu l’album Unexpected Things, qui est son deuxième disque, j’ai compris l’étendue de mon erreur. Associé à Kenneth Dahl Knudsen (contrebasse) et Maxence Sibille (batterie), Gauthier Toux délivre une musique d’une étonnante intensité – cousine parfois de celle qui traversait un autre trio, celui du regretté Esbjörn Svensson – dont l’effet de séduction est immédiat. Le pianiste présente ce disque comme une photographie d’instants forts : qu’il soit rassuré, on perçoit sans la moindre difficulté toute l’énergie qui circule au sein du trio. Voilà une formation qu’on a envie de découvrir sur scène tant on pressent qu’elle est en mesure de faire parler la poudre. Et puis disons les choses simplement : Unexpected Things est un disque assez majestueux qui en impose...

Il est un quasi big band – ils sont quinze, tout de même – qui ne se refuse rien et a sorti simultanément deux disques chez Neuklang. Le groupe s’appelle Ping Machine et on peut dire pour simplifier qu’il est animé par la créativité du guitariste Frédéric Maurin. Mais il y a plein de beau monde dans cette formation (dont le saxophoniste Jean-Michel Couchet, le tromboniste Bastien Ballaz, le guitariste Paul Lay, le trompettiste Quentin Ghomari) et tout le quartet Big Four...) exploratrice qui offre d’une part une longue suite intitulée U-bi__K et d’autre part un Easy Listening qu’on pourra peut-être écouter en premier. Encore que ça n’a pas beaucoup d’importance, finalement, je n’en suis même pas certain... L’essentiel est dans la beauté formelle de cette musique, très mouvante et de grande ampleur, qui n’exclut pas un certain minimalisme à certains moments. Votre attention sera requise parce qu’il ne s’agit pas là d’un jazz confortable mais au contraire assez ambitieux, qui donne accès à un univers dont il faut pousser les portes avec curiosité. Une fois ouvertes, elles vous en feront entendre de toutes les couleurs.

Il est un quasi big band – ils sont quinze, tout de même – qui ne se refuse rien et a sorti simultanément deux disques chez Neuklang. Le groupe s’appelle Ping Machine et on peut dire pour simplifier qu’il est animé par la créativité du guitariste Frédéric Maurin. Mais il y a plein de beau monde dans cette formation (dont le saxophoniste Jean-Michel Couchet, le tromboniste Bastien Ballaz, le guitariste Paul Lay, le trompettiste Quentin Ghomari) et tout le quartet Big Four...) exploratrice qui offre d’une part une longue suite intitulée U-bi__K et d’autre part un Easy Listening qu’on pourra peut-être écouter en premier. Encore que ça n’a pas beaucoup d’importance, finalement, je n’en suis même pas certain... L’essentiel est dans la beauté formelle de cette musique, très mouvante et de grande ampleur, qui n’exclut pas un certain minimalisme à certains moments. Votre attention sera requise parce qu’il ne s’agit pas là d’un jazz confortable mais au contraire assez ambitieux, qui donne accès à un univers dont il faut pousser les portes avec curiosité. Une fois ouvertes, elles vous en feront entendre de toutes les couleurs.

Enfin, et c’est bien malheureux, je n’ai pas le droit d’évoquer ici un enregistrement signé d’un remarquable trio... parce que le disque n’existe pas encore ! Incroyable que l’addition des talents d’Emmanuel Borghi (piano), Jean-Philippe Viret (contrebasse) et Philippe Soirat (batterie) n’ait pas encore trouvé preneur. Non mais vous avez vu le pédigrée des trois lascars ? J’ai la chance de me régaler de ce jazz très solaire et mélodique depuis plusieurs mois et je suis d’ores et déjà dans les starting blocks pour lui donner un petit coup de main si nécessaire le jour venu. Mais tout de même... Vraiment personne ? Vous n’êtes pas sérieux...

Enfin, et c’est bien malheureux, je n’ai pas le droit d’évoquer ici un enregistrement signé d’un remarquable trio... parce que le disque n’existe pas encore ! Incroyable que l’addition des talents d’Emmanuel Borghi (piano), Jean-Philippe Viret (contrebasse) et Philippe Soirat (batterie) n’ait pas encore trouvé preneur. Non mais vous avez vu le pédigrée des trois lascars ? J’ai la chance de me régaler de ce jazz très solaire et mélodique depuis plusieurs mois et je suis d’ores et déjà dans les starting blocks pour lui donner un petit coup de main si nécessaire le jour venu. Mais tout de même... Vraiment personne ? Vous n’êtes pas sérieux...

Pour conclure, j’aimerais dire ici que mon enthousiasme scriptural n’est en rien émoussé : je mobilise le maximum de forces au service de mon magazine préféré, j’ai sous le coude une poignée de liner notes à écrire à la demande de quelques musiciens qui me font confiance, chaque mois je programme et co-anime une émission de radio consacrée au jazz, j’engage de surcroît un travail régulier au sein d’un atelier d’écriture (et peut-être aussi dans le cadre d’un duo que j’aurai sans nul doute l’occasion d’évoquer), sans oublier le fait qu’un nouveau projet d’exposition alliant texte et photographie pointe le bout de son nez pour 2018. Et, bien sûr, je veux continuer à faire vivre cet espace dans les meilleures conditions, au service de la musique et des musiciens. Mais bon... je n’ai plus 20 ans, hein, alors soyez indulgents, je ferai au mieux !

Inutile de me chercher, vous risqueriez de ne pas me trouver. Je suis quelque part, pas très loin mais ailleurs... Occupé avec le nouveau disque de

Inutile de me chercher, vous risqueriez de ne pas me trouver. Je suis quelque part, pas très loin mais ailleurs... Occupé avec le nouveau disque de

Petit retour en arrière. Lorsque Circles est sorti au mois de janvier chez

Petit retour en arrière. Lorsque Circles est sorti au mois de janvier chez  Dans les deux romans qu’il m’est arrivé de commettre (

Dans les deux romans qu’il m’est arrivé de commettre ( Je ferai preuve d'honnêteté en vous confiant que je me suis bien fait cueillir par ce disque. À froid, et en quelques secondes. La flèche en plein cœur ! Je m’y attendais d’autant moins que j’ignorais jusqu’à l’existence même du duo de musiciens qui lui a donné naissance. L’objet est arrivé chez moi discrètement, dans son digipack sobre à l’intérieur rouge uni. Au recto, un homme et une femme assis devant les rayonnages d’une bibliothèque croulant sous des centaines de livres. Puis j’ai entendu la voix de Clotilde Rullaud chantant a cappella « Image », une chanson de Nina Simone. Premier choc… Une voix grave, chaude, dont les intonations vespérales sont chargées d’une tension peu commune, puissamment vibratoire. C’est au niveau des tripes que ça se passe, tout de suite et du début jusqu’à la fin, pour celle qui chante comme pour celui qui écoute. Il va falloir retenir son souffle à quinze reprises pour mieux se laisser (em)porter par un duo que la chanteuse flûtiste forme avec le pianiste Alexandre Saada, dont le jeu tout en retenue, aux accents méditatifs, est le contrepoint parfait de son chant habité. Tous deux ont choisi de s’appeler

Je ferai preuve d'honnêteté en vous confiant que je me suis bien fait cueillir par ce disque. À froid, et en quelques secondes. La flèche en plein cœur ! Je m’y attendais d’autant moins que j’ignorais jusqu’à l’existence même du duo de musiciens qui lui a donné naissance. L’objet est arrivé chez moi discrètement, dans son digipack sobre à l’intérieur rouge uni. Au recto, un homme et une femme assis devant les rayonnages d’une bibliothèque croulant sous des centaines de livres. Puis j’ai entendu la voix de Clotilde Rullaud chantant a cappella « Image », une chanson de Nina Simone. Premier choc… Une voix grave, chaude, dont les intonations vespérales sont chargées d’une tension peu commune, puissamment vibratoire. C’est au niveau des tripes que ça se passe, tout de suite et du début jusqu’à la fin, pour celle qui chante comme pour celui qui écoute. Il va falloir retenir son souffle à quinze reprises pour mieux se laisser (em)porter par un duo que la chanteuse flûtiste forme avec le pianiste Alexandre Saada, dont le jeu tout en retenue, aux accents méditatifs, est le contrepoint parfait de son chant habité. Tous deux ont choisi de s’appeler  Je crois pouvoir dire que j’attendais ce disque depuis un petit bout de temps maintenant. J’entends par là qu’après l’avoir écouté une première fois – pour ne pas dire au bout de quelques minutes seulement – j’ai eu la certitude d’une rencontre comme j’en rêve souvent, mais dont la réalisation est plus ou moins probable. Car vous le savez aussi bien que moi, il y a parfois une petite différence entre rêve et réalité, malheureusement. La dernière fois qu’il m’est arrivé de faire coïncider à ce point les deux, c’était l’année dernière, lors de la publication d’Europa Berlin par l’ONJ, sous la direction d’Olivier Benoit.

Je crois pouvoir dire que j’attendais ce disque depuis un petit bout de temps maintenant. J’entends par là qu’après l’avoir écouté une première fois – pour ne pas dire au bout de quelques minutes seulement – j’ai eu la certitude d’une rencontre comme j’en rêve souvent, mais dont la réalisation est plus ou moins probable. Car vous le savez aussi bien que moi, il y a parfois une petite différence entre rêve et réalité, malheureusement. La dernière fois qu’il m’est arrivé de faire coïncider à ce point les deux, c’était l’année dernière, lors de la publication d’Europa Berlin par l’ONJ, sous la direction d’Olivier Benoit.  Il faut quelques secondes à peine pour se sentir happé par cette musique et ses « Poussières d’Anatolie ». C’est une conjonction de forces terriennes, comme une secousse qui fait trembler le sol sous vos pieds, qui vous prend aux tripes, par surprise, sans vous accorder le temps d’accepter ou de refuser d’en être. D’emblée, c’est une une contrebasse sous tension qui creuse un sillon profond, un saxophone baryton entêtant et l’obsession rythmique d’une guitare qui vous captent. Et comme paraissant voler au-dessus d’eux, un saxophone soprano virevolte à vous donner le tournis. Pas moyen de se défaire de l’idée que le chemin sera étourdissant même s’il promet d’être escarpé. Et voilà, surgie de nulle part, une voix de femme qui exhorte hommes, femmes et enfants – « Allez ! Ouste ! » – à avancer sur un chemin poussiéreux où le répit accordé sera rare. Où sommes-nous ? Où allons-nous ? C’est toute la question que semble poser un disque décidément habité de mille histoires de vie...

Il faut quelques secondes à peine pour se sentir happé par cette musique et ses « Poussières d’Anatolie ». C’est une conjonction de forces terriennes, comme une secousse qui fait trembler le sol sous vos pieds, qui vous prend aux tripes, par surprise, sans vous accorder le temps d’accepter ou de refuser d’en être. D’emblée, c’est une une contrebasse sous tension qui creuse un sillon profond, un saxophone baryton entêtant et l’obsession rythmique d’une guitare qui vous captent. Et comme paraissant voler au-dessus d’eux, un saxophone soprano virevolte à vous donner le tournis. Pas moyen de se défaire de l’idée que le chemin sera étourdissant même s’il promet d’être escarpé. Et voilà, surgie de nulle part, une voix de femme qui exhorte hommes, femmes et enfants – « Allez ! Ouste ! » – à avancer sur un chemin poussiéreux où le répit accordé sera rare. Où sommes-nous ? Où allons-nous ? C’est toute la question que semble poser un disque décidément habité de mille histoires de vie... Je me demande si je ne vais pas oser glisser dans les premières lignes de cette notule un soupçon de vulgarité, certes fugitif mais... je dois bien vous confier que [Radio One], le nouveau disque de la trompettiste Airelle Besson, qui va très vite voir le jour sur le label Naïve, m’a, comme on dit, mis sur le cul ! Oui oui, vous avez bien lu le gros mot : sur le cul... Bluffé. Emballé. Émoustillé. Conquis. Il doit exister d’autres adjectifs pour qualifier l’état de ma satisfaction, je vous laisse les chercher parce que je vous sais curieux de la synonymie... Non que jusque-là je fusse ignorant du talent de cette musicienne qu’on a pu écouter aux côtés de différentes personnalités passionnantes telles que Bruno Reignier, Alban Darche, Laurent Cugny, Édouard Ferlet ou encore Didier Levallet ; ou être l’actrice de dispositifs tels que son duo avec le guitariste Nelson Veras ou le quintet Rocking Chair dans lequel évoluait, entre autres, un certain Sylvain Rifflet. Tout cela, je le savais bien. À titre plus personnel cette fois, je peux même vous confier que son chemin a croisé celui de mon propre rejeton de saxophoniste puisque tous deux jouaient, le temps d’un « Amazing Grace » sur Twelve Secrets Of A Lady, de la chanteuse Sophie Darly. Donc j’étais bien conscient des nombreuses qualités d’une artiste ayant vécu à Oxford durant les premières années de sa vie. Mais là, il se passe un petit quelque chose qui tape dans le mille avec une précision d’horlogerie. La petite flèche en plein cœur... Ce qu'a par ailleurs fort bien expliqué Matthieu Jouan dans les colonnes de

Je me demande si je ne vais pas oser glisser dans les premières lignes de cette notule un soupçon de vulgarité, certes fugitif mais... je dois bien vous confier que [Radio One], le nouveau disque de la trompettiste Airelle Besson, qui va très vite voir le jour sur le label Naïve, m’a, comme on dit, mis sur le cul ! Oui oui, vous avez bien lu le gros mot : sur le cul... Bluffé. Emballé. Émoustillé. Conquis. Il doit exister d’autres adjectifs pour qualifier l’état de ma satisfaction, je vous laisse les chercher parce que je vous sais curieux de la synonymie... Non que jusque-là je fusse ignorant du talent de cette musicienne qu’on a pu écouter aux côtés de différentes personnalités passionnantes telles que Bruno Reignier, Alban Darche, Laurent Cugny, Édouard Ferlet ou encore Didier Levallet ; ou être l’actrice de dispositifs tels que son duo avec le guitariste Nelson Veras ou le quintet Rocking Chair dans lequel évoluait, entre autres, un certain Sylvain Rifflet. Tout cela, je le savais bien. À titre plus personnel cette fois, je peux même vous confier que son chemin a croisé celui de mon propre rejeton de saxophoniste puisque tous deux jouaient, le temps d’un « Amazing Grace » sur Twelve Secrets Of A Lady, de la chanteuse Sophie Darly. Donc j’étais bien conscient des nombreuses qualités d’une artiste ayant vécu à Oxford durant les premières années de sa vie. Mais là, il se passe un petit quelque chose qui tape dans le mille avec une précision d’horlogerie. La petite flèche en plein cœur... Ce qu'a par ailleurs fort bien expliqué Matthieu Jouan dans les colonnes de  Je ne sais pas si Sébastien Texier sera d’accord avec moi, mais à l’écoute de Dreamers, son nouveau disque en quartet publié sur le label Cristal Records, j’ai ressenti illico un petit je-ne-sais-quoi qui avait de faux airs d’une épiphanie. Au sens le plus littéraire du terme, qu’on pourra expliquer comme « une prise de conscience de la nature profonde d’un événement ». Rien de religieux donc dans ma perception, mais plutôt le sentiment de me retrouver face à un musicien s’exposant au plus près de ce qu’il est vraiment, en toute sérénité. Dreamers est, je crois, le quatrième disque en leader de ce saxophoniste clarinettiste qui, pour fils du grand Henri Texier qu’il puisse être, n’en est pas moins avant tout un artiste dont la personnalité paraît grandir et s'affirmer au fil des années. Le voici qui avance avec une maturité qui le place définitivement comme un des musiciens importants de la scène jazz française. Il m’est d’ailleurs arrivé d’évoquer le sujet de la relation familiale avec son père et je peux témoigner ici que ce dernier n’a jamais manifesté une indulgence particulière à l’égard de son fils, tant il est vrai qu’il apprécie avant tout chez celui-ci le musicien, qui est de toutes ses aventures depuis plus de vingt ans. Si ma mémoire ne me trahit pas, il faut remonter à l’album Mad Nomad(s) enregistré en 1995 par le Sonjal Septet pour trouver la première trace discographique de l’association Texier père et fils. Pour Sébastien le leader, il y eut donc Chimères en 2004, Don’T Forget You’re An Animal en 2009 et enfin Toxic Parasites en 2011. Je vous ferai grâce des innombrables collaborations qui ont émaillé son parcours pour attirer sans plus attendre votre attention sur ce disque dont la grande fraîcheur m’enchante depuis plusieurs semaines maintenant.

Je ne sais pas si Sébastien Texier sera d’accord avec moi, mais à l’écoute de Dreamers, son nouveau disque en quartet publié sur le label Cristal Records, j’ai ressenti illico un petit je-ne-sais-quoi qui avait de faux airs d’une épiphanie. Au sens le plus littéraire du terme, qu’on pourra expliquer comme « une prise de conscience de la nature profonde d’un événement ». Rien de religieux donc dans ma perception, mais plutôt le sentiment de me retrouver face à un musicien s’exposant au plus près de ce qu’il est vraiment, en toute sérénité. Dreamers est, je crois, le quatrième disque en leader de ce saxophoniste clarinettiste qui, pour fils du grand Henri Texier qu’il puisse être, n’en est pas moins avant tout un artiste dont la personnalité paraît grandir et s'affirmer au fil des années. Le voici qui avance avec une maturité qui le place définitivement comme un des musiciens importants de la scène jazz française. Il m’est d’ailleurs arrivé d’évoquer le sujet de la relation familiale avec son père et je peux témoigner ici que ce dernier n’a jamais manifesté une indulgence particulière à l’égard de son fils, tant il est vrai qu’il apprécie avant tout chez celui-ci le musicien, qui est de toutes ses aventures depuis plus de vingt ans. Si ma mémoire ne me trahit pas, il faut remonter à l’album Mad Nomad(s) enregistré en 1995 par le Sonjal Septet pour trouver la première trace discographique de l’association Texier père et fils. Pour Sébastien le leader, il y eut donc Chimères en 2004, Don’T Forget You’re An Animal en 2009 et enfin Toxic Parasites en 2011. Je vous ferai grâce des innombrables collaborations qui ont émaillé son parcours pour attirer sans plus attendre votre attention sur ce disque dont la grande fraîcheur m’enchante depuis plusieurs semaines maintenant. Cette petite chronique pourrait vite ressembler à un foutoir si je n’y prenais garde. Parce que j’aimerais aujourd’hui dire deux ou trois mots au sujet de Never Mind The Future, disque enregistré par la contrebassiste Sarah Murcia, dûment entourée de son groupe Caroline augmenté de deux unités pour l’occasion, soit une belle brochette de musiciens iconoclastes pour une relecture assez inattendue de Never Mind The Bollocks, l’unique album des Sex Pistols dont la parution en 1977 avait quelque peu fait chavirer certaines âmes sensibles du côté de la perfide Albion.

Cette petite chronique pourrait vite ressembler à un foutoir si je n’y prenais garde. Parce que j’aimerais aujourd’hui dire deux ou trois mots au sujet de Never Mind The Future, disque enregistré par la contrebassiste Sarah Murcia, dûment entourée de son groupe Caroline augmenté de deux unités pour l’occasion, soit une belle brochette de musiciens iconoclastes pour une relecture assez inattendue de Never Mind The Bollocks, l’unique album des Sex Pistols dont la parution en 1977 avait quelque peu fait chavirer certaines âmes sensibles du côté de la perfide Albion. J’ai l’impression très nette que Sylvain Darrifourcq est en train de devenir l’un des pensionnaires les plus marquants de l’auberge des Musiques Buissonnières... Il a désormais son rond de serviette à cette table. Je ne vais pas vous réécrire toute son histoire – aujourd’hui, quand on veut savoir, on peut – mais seulement vous rappeler qu’il m’est arrivé à quatre reprises au moins de saluer le talent de ce musicien singulier. Ce qui ne constitue qu’un modeste échantillon du bouillonnement créatif d’un personnage très attachant, sachez-le... Je me souviens par exemple d’

J’ai l’impression très nette que Sylvain Darrifourcq est en train de devenir l’un des pensionnaires les plus marquants de l’auberge des Musiques Buissonnières... Il a désormais son rond de serviette à cette table. Je ne vais pas vous réécrire toute son histoire – aujourd’hui, quand on veut savoir, on peut – mais seulement vous rappeler qu’il m’est arrivé à quatre reprises au moins de saluer le talent de ce musicien singulier. Ce qui ne constitue qu’un modeste échantillon du bouillonnement créatif d’un personnage très attachant, sachez-le... Je me souviens par exemple d’ On ne va pas se mentir... Voilà bientôt onze ans que je consacre une part non négligeable de mon temps à gribouiller sur mon blog de trop longues phrases très souvent consacrées à la musique ou à ses protagonistes. Jusqu’à une période récente (pour être précis le 2 janvier dernier, soit le jour où j’ai reçu le disque dont il est question aujourd’hui), je n’avais jamais entendu parler d’un certain Louis Moreau Gottschalk, pianiste compositeur ayant traversé le XIXème siècle à la vitesse de l’éclair. Je préfère jouer la carte de l’honnêteté en affichant mon ignorance plutôt que celle du cuistre auprès de mes lecteurs, qui ne m’en voudront pas d’exposer ainsi une lacune coupable. Je ne suis pas omniscient, juste un récepteur imparfait... Deux musiciens on ne peut plus contemporains, Mario Stantchev et Lionel Martin, ont décidé de se réapproprier, près de cent cinquante ans après sa mort, le répertoire de celui qui me fut (trop) longtemps inconnu. Publié sur le label Cristal Records, leur disque porte le titre évocateur de Jazz Before Jazz : une façon de nous faire comprendre que, sans être précisément un « grand-père du jazz », Gottschalk est à considérer selon eux comme « le chaînon manquant reliant la musique savante occidentale et ce qui deviendra le jazz quelques décennies après sa mort ».

On ne va pas se mentir... Voilà bientôt onze ans que je consacre une part non négligeable de mon temps à gribouiller sur mon blog de trop longues phrases très souvent consacrées à la musique ou à ses protagonistes. Jusqu’à une période récente (pour être précis le 2 janvier dernier, soit le jour où j’ai reçu le disque dont il est question aujourd’hui), je n’avais jamais entendu parler d’un certain Louis Moreau Gottschalk, pianiste compositeur ayant traversé le XIXème siècle à la vitesse de l’éclair. Je préfère jouer la carte de l’honnêteté en affichant mon ignorance plutôt que celle du cuistre auprès de mes lecteurs, qui ne m’en voudront pas d’exposer ainsi une lacune coupable. Je ne suis pas omniscient, juste un récepteur imparfait... Deux musiciens on ne peut plus contemporains, Mario Stantchev et Lionel Martin, ont décidé de se réapproprier, près de cent cinquante ans après sa mort, le répertoire de celui qui me fut (trop) longtemps inconnu. Publié sur le label Cristal Records, leur disque porte le titre évocateur de Jazz Before Jazz : une façon de nous faire comprendre que, sans être précisément un « grand-père du jazz », Gottschalk est à considérer selon eux comme « le chaînon manquant reliant la musique savante occidentale et ce qui deviendra le jazz quelques décennies après sa mort ». J’aime beaucoup le portrait d’

J’aime beaucoup le portrait d’ C’était il y a un peu moins de trois ans. Le trompettiste Rémi Gaudillat – pensionnaire régulier des Musiques Buissonnières, en raison notamment de sa collaboration fructueuse avec Bruno Tocanne, un autre habitué de ma petite auberge scripturale – publiait sur le label

C’était il y a un peu moins de trois ans. Le trompettiste Rémi Gaudillat – pensionnaire régulier des Musiques Buissonnières, en raison notamment de sa collaboration fructueuse avec Bruno Tocanne, un autre habitué de ma petite auberge scripturale – publiait sur le label  Ne me demandez pas pourquoi je n’ai pas consacré la moindre ligne à Médéric Collignon au cours des années passées. Je serais bien incapable de fourbir une explication raisonnée. Je n’en sais fichtre rien. Pourtant, y a de la matière à phrase avec ce lascar, on pourrait laisser filer le stylo ou le clavier pendant des heures pour tenter de cerner un musicien décidément pas comme les autres. Une sorte de planète à lui tout seul... Surtout que cet adepte, que dis-je, ce prosélyte du cornet n’a jamais eu besoin du moindre piston pour se hisser au sommet du jazz funk électronique survolté et atypique qui est sa marque de fabrique. Un silence que je vous autorise à qualifier d’injustice. Il faut dire que le personnage est – comment dire ? – du genre pas facile à ranger dans une case, qu’il appartient à la catégorie des grandes gueules qui n’hésitent pas à la ramener quand bon leur semble. Au risque, parfois, de se fabriquer subséquemment des inimitiés tenaces dont il se bat probablement l’œil avec une queue de sardine, comme aurait dit autrefois un de mes inutiles enseignants universitaires en marketing. Je soupçonne même certains écriveurs jazzifiants d’avoir dans la tête une petite réserve de chroniques acerbes visant à exécuter par avance des disques dont l’idée n’a même pas encore germé dans la tête de celui qu’on surnomme Médo. Médéric Collignon, un type pas comme les autres, un agité du cornet, un tricoteur de cordes vocales, un trafiquant de bidouilleries sonores et autres beatboxes dont il a le secret et qu'il aime par dessus tout, car tel est son bon plaisir, inoculer à ses créations ou celles des musiciens qu’il a côtoyés sans jamais engendrer autre chose qu’une électrisation instantanée de leurs univers musicaux. Il est entier, ne cherchez pas à en faire le tour, vous n’y parviendrez pas. Vous l’aurez à peine approché qu’il vous aura déjà filé entre les oreilles, à la vitesse du Road Runner de Tex Avery.

Ne me demandez pas pourquoi je n’ai pas consacré la moindre ligne à Médéric Collignon au cours des années passées. Je serais bien incapable de fourbir une explication raisonnée. Je n’en sais fichtre rien. Pourtant, y a de la matière à phrase avec ce lascar, on pourrait laisser filer le stylo ou le clavier pendant des heures pour tenter de cerner un musicien décidément pas comme les autres. Une sorte de planète à lui tout seul... Surtout que cet adepte, que dis-je, ce prosélyte du cornet n’a jamais eu besoin du moindre piston pour se hisser au sommet du jazz funk électronique survolté et atypique qui est sa marque de fabrique. Un silence que je vous autorise à qualifier d’injustice. Il faut dire que le personnage est – comment dire ? – du genre pas facile à ranger dans une case, qu’il appartient à la catégorie des grandes gueules qui n’hésitent pas à la ramener quand bon leur semble. Au risque, parfois, de se fabriquer subséquemment des inimitiés tenaces dont il se bat probablement l’œil avec une queue de sardine, comme aurait dit autrefois un de mes inutiles enseignants universitaires en marketing. Je soupçonne même certains écriveurs jazzifiants d’avoir dans la tête une petite réserve de chroniques acerbes visant à exécuter par avance des disques dont l’idée n’a même pas encore germé dans la tête de celui qu’on surnomme Médo. Médéric Collignon, un type pas comme les autres, un agité du cornet, un tricoteur de cordes vocales, un trafiquant de bidouilleries sonores et autres beatboxes dont il a le secret et qu'il aime par dessus tout, car tel est son bon plaisir, inoculer à ses créations ou celles des musiciens qu’il a côtoyés sans jamais engendrer autre chose qu’une électrisation instantanée de leurs univers musicaux. Il est entier, ne cherchez pas à en faire le tour, vous n’y parviendrez pas. Vous l’aurez à peine approché qu’il vous aura déjà filé entre les oreilles, à la vitesse du Road Runner de Tex Avery. Si mes comptes sont exacts, Sky Dancers est le dix-huitième disque qu’Henri Texier publie en tant que leader chez Label Bleu. Une longue et belle série qui retrace un large pan de l’histoire du contrebassiste – dont l’origine remonte aux années 60 – depuis La Compañera en 1989. À tous ces enregistrements, il faut bien sûr ajouter les quatre productions du trio Romano-Sclavis-Texier, qui couvrent la période 1995-2011, ainsi que le troisième et ultime album d’un autre trio formé avec François Jeanneau et Daniel Humair, Update 3.3 en 1990. Voilà donc un musicien fidèle qui élabore, année après année, une œuvre d’une grande cohérence dont l’homogénéité et la constance forcent l’admiration. Cette fidélité a d’ailleurs été récompensée en 2008 par une compilation sous la forme d’un double CD intitulé

Si mes comptes sont exacts, Sky Dancers est le dix-huitième disque qu’Henri Texier publie en tant que leader chez Label Bleu. Une longue et belle série qui retrace un large pan de l’histoire du contrebassiste – dont l’origine remonte aux années 60 – depuis La Compañera en 1989. À tous ces enregistrements, il faut bien sûr ajouter les quatre productions du trio Romano-Sclavis-Texier, qui couvrent la période 1995-2011, ainsi que le troisième et ultime album d’un autre trio formé avec François Jeanneau et Daniel Humair, Update 3.3 en 1990. Voilà donc un musicien fidèle qui élabore, année après année, une œuvre d’une grande cohérence dont l’homogénéité et la constance forcent l’admiration. Cette fidélité a d’ailleurs été récompensée en 2008 par une compilation sous la forme d’un double CD intitulé  Voilà encore une réussite – et pas des moindres – à mettre au crédit d’

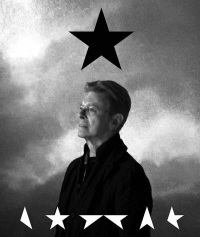

Voilà encore une réussite – et pas des moindres – à mettre au crédit d’ Je suis très ennuyé. Et bien triste aussi... Dimanche après-midi, j’avais écrit quelques pages au sujet de Black Star, le nouveau disque de David Bowie, publié le jour-même de son soixante-neuvième anniversaire. Et ce faisant, j’en profitais pour rapprocher quelques temps forts de sa discographie (je n’ai jamais eu l’occasion de le voir sur scène) de ma petite histoire personnelle. Et voilà que David Jones nous quitte. J’ai appris cette nouvelle brutale lundi matin, dans la Matinale Culturelle de France Musique. Les hommages n’ont pas manqué de déferler... Les exégètes de tout poil (y compris ceux qui le brocardaient autrefois, j’ai des noms) dissèquent sa foisonnante et longue carrière (un demi-siècle, tout de même), en égrènent les hauts faits pour mieux surligner la dimension iconique d’un personnage protéiforme et presque surnaturel. Soixante-neuf, pas un âge pour mourir, bordel ! Après mure réflexion pendant deux jours, j’ai choisi de vous proposer la lecture de mon texte, qui ne vous apprendra rien d’important et ne changera absolument rien à la vie de ce monde, pas plus qu’il ne fera revenir Bowie à la vie (même si comme quelques autres, j'attends son imminente résurrection au quatrième jour), j’en conviens, mais sera une manière pour moi de rendre hommage à un chanteur qui m’aura accompagné durant toute la période commençant à mon adolescence, jusqu’à mon entrée dans le monde des adultes. Ce n’est pas rien, dans une vie.

Je suis très ennuyé. Et bien triste aussi... Dimanche après-midi, j’avais écrit quelques pages au sujet de Black Star, le nouveau disque de David Bowie, publié le jour-même de son soixante-neuvième anniversaire. Et ce faisant, j’en profitais pour rapprocher quelques temps forts de sa discographie (je n’ai jamais eu l’occasion de le voir sur scène) de ma petite histoire personnelle. Et voilà que David Jones nous quitte. J’ai appris cette nouvelle brutale lundi matin, dans la Matinale Culturelle de France Musique. Les hommages n’ont pas manqué de déferler... Les exégètes de tout poil (y compris ceux qui le brocardaient autrefois, j’ai des noms) dissèquent sa foisonnante et longue carrière (un demi-siècle, tout de même), en égrènent les hauts faits pour mieux surligner la dimension iconique d’un personnage protéiforme et presque surnaturel. Soixante-neuf, pas un âge pour mourir, bordel ! Après mure réflexion pendant deux jours, j’ai choisi de vous proposer la lecture de mon texte, qui ne vous apprendra rien d’important et ne changera absolument rien à la vie de ce monde, pas plus qu’il ne fera revenir Bowie à la vie (même si comme quelques autres, j'attends son imminente résurrection au quatrième jour), j’en conviens, mais sera une manière pour moi de rendre hommage à un chanteur qui m’aura accompagné durant toute la période commençant à mon adolescence, jusqu’à mon entrée dans le monde des adultes. Ce n’est pas rien, dans une vie. Ces trois-là sont quand même de sacrés phénomènes, déjà cités au « tableau d’honneur » de mes écrits aléatoires. C’était au mois de mars dernier, quand le trio TOC a publié un troisième disque assez redoutable, dont le caractère obsessionnel, la démesure et la radicalité avaient quelque chose de décoiffant. C’est d’ailleurs le titre que j’avais choisi pour illustrer

Ces trois-là sont quand même de sacrés phénomènes, déjà cités au « tableau d’honneur » de mes écrits aléatoires. C’était au mois de mars dernier, quand le trio TOC a publié un troisième disque assez redoutable, dont le caractère obsessionnel, la démesure et la radicalité avaient quelque chose de décoiffant. C’est d’ailleurs le titre que j’avais choisi pour illustrer