Évolution française

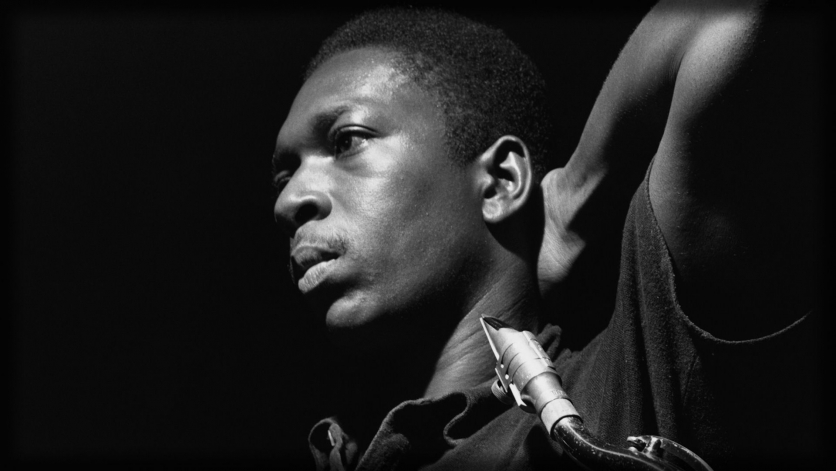

Quand une année commence avec un nouveau disque de Das Kapital, on se plaît à imaginer qu’il s’agit d’un signe encourageant. Surtout lorsqu’on prend connaissance, tout en écoutant les premières mesures de Vive la France, de la note d’intention qui sous-tend un album dont le pouvoir de séduction est instantané, ce à quoi le trio nous a habitués, soit dit en passant : « On dit que le rock est mort. On dit que le jazz l’est aussi. On a enterré le socialisme. La liberté a été sécurisée. 68 est en retraite. On nous ordonne de nous divertir. On nous impose d’avoir peur et de se méfier d’autrui. Enfin, ce n’est pas vraiment notre genre. » Pas le nôtre non plus : que Daniel Erdmann (saxophones ténor et soprano), Hasse Poulsen (guitare et mandoguitare) et Edward Perraud (batterie, électronique) en soient certains !

Quand une année commence avec un nouveau disque de Das Kapital, on se plaît à imaginer qu’il s’agit d’un signe encourageant. Surtout lorsqu’on prend connaissance, tout en écoutant les premières mesures de Vive la France, de la note d’intention qui sous-tend un album dont le pouvoir de séduction est instantané, ce à quoi le trio nous a habitués, soit dit en passant : « On dit que le rock est mort. On dit que le jazz l’est aussi. On a enterré le socialisme. La liberté a été sécurisée. 68 est en retraite. On nous ordonne de nous divertir. On nous impose d’avoir peur et de se méfier d’autrui. Enfin, ce n’est pas vraiment notre genre. » Pas le nôtre non plus : que Daniel Erdmann (saxophones ténor et soprano), Hasse Poulsen (guitare et mandoguitare) et Edward Perraud (batterie, électronique) en soient certains !

Vive la France, donc ! Un sacré titre et un vaste programme, doublé d’un clin d’œil visuel typique de l’humour décalé du trio international : on y voit trois astronautes – en l’occurrence, il faudrait parler de spationautes – plantant le drapeau bleu blanc rouge sur le sol de la Lune. Et lorsqu’on ouvre la pochette, on est accueilli par De Gaulle-Erdmann, Napoléon-Perraud et Louis XIV-Poulsen… Serait-ce là un nouveau livre d’histoire pour ces musiciens dont la renommée s’était faite voici plus de dix ans maintenant autour de leur relecture de la musique de Hans Eisler, compositeur prolifique de l’hymne national de la RDA ? Va savoir… Ce dont on peut être certain, c’est que le trio assume une fois encore une forme de dérision associée à la volonté d’écrire sa musique en la fondant sur un patrimoine. C’était déjà un peu le cas il y a trois ans, lors de la sortie d’un disque dont le titre était à lui seul un programme clin d’œil : Kind Of Red. Un manifeste jazz revêtu de chapkas !

J’évoque ici l’idée d’un patrimoine, un mot qu’il faut comprendre dans son acception la plus large : on pourrait s’étonner en effet que Das Kapital aligne sur sa table de travail, sans distinction de classe, des œuvres signées Maurice Ravel (« Pavane pour une infante défunte »), Erik Satie (« Gymnopédie »), Jean-Baptiste Lully (« Marche pour la cérémonie des Turcs ») ou Georges Bizet (« L’Arlésienne ») avec d’autres que d’aucuns (dont moi) n’hésiteraient pas à qualifier de mineures. Je pense en particulier à cette insupportable scie nommée « Born To Be Alive », qui allait faire souffrir nos oreilles dès la fin des années 70 au long du martyr disco, ou à la rengaine essoufflée et geignarde « Comme d’habitude ». La chanson française est d’ailleurs en très bonne place dans ce disque, avec des reprises du répertoire de Barbara (« Ma plus belle histoire d’amour »), Georges Brassens (« Le temps ne fait rien à l’affaire »), Jacques Brel (« Ne me quitte pas ») ou Charles Trénet (« La mer »). Un patrimoine donc, pour raconter une histoire de France en quelques notes. Tel est le défi du trio.

Vive la France est peut-être moins revendicatif d’un point de vue politique que ses prédécesseurs en ce qu’il semble avant tout taquiner l’esprit cocardier de l’Hexagone plutôt que d’appeler à la vigilance (encore que…). C’est là finalement un détail. Mais quelle belle façon d’assembler toutes ces pièces d’un puzzle disséminées au fil du temps, depuis la Renaissance et « Les deux yeux bruns, doux flambeaux de ma vie » d’Antoine de Bertrand (et des mots de Ronsard). On retrouve ici, dans une mise en place d’une grande sobriété, ce qui fait la signature du groupe : le saxophone y est volontiers tout en velours, un brin crooner, Daniel Erdmann revendiquant cette expression qu’il a employée il y a quelques semaines lors d’une petite conversation avec moi après le concert de sa Velvet Revolution au Manu Jazz Club de Nancy ; la guitare d’Hasse Poulsen, acoustique la plupart du temps, est très vite buissonnière, prête aux bifurcations et aux échappées free, trouvant du côté d’Edward Perraud une complicité aux accents libertaires. La (nécessaire) reconstruction de « Comme d’habitude » est à cet égard exemplaire : une fois passée les premières notes – que chacun de nous connaît – égrenées par une guitare aigrelette sur les motifs cycliques du saxophone ténor, Das Kapital va tout de suite voir ailleurs, le trio quitte l’asphalte trop lisse à son goût pour cheminer sur un sentier plus escarpé et découvrir des paysages qu’on ne soupçonnait pas et dont il connaissait l’existence. Il n’en reste pas moins que de l’écoute répétée du disque se dégage un sentiment d’apaisement, de force tranquille. Parfois secoué d’un bon gros frisson électrique il est vrai, le temps d’un blues noueux, comme celui qui vient transcender ce « Born To Be Alive » qu’on avait jusque-là plutôt envie de garder à distance. Das Kapital est finalement porteur d’un message d’union bien plus que d’une volonté de division. On hésitera à qualifier Vive la France, qui sort cette semaine chez Label Bleu, de disque consensuel parce qu’il pourrait alors être soupçonné de mièvrerie, bien loin de ses incandescences suggérées. Disons les choses en toute simplicité : Daniel Erdmann, Hasse Poulsen et Edward Perraud, sous leurs airs de garnements, sont des amoureux de la musique, de toutes les musiques. Et les inventeurs de la leur.

Pour finir, on n’oubliera pas de mentionner une fois de plus le travail d’orfèvre accompli par Michael Seminatore dont le travail sur le son est remarquable. Ce grand monsieur nous a habitués à la qualité depuis quelques années, il est donc bien agréable de le saluer ici.

Même s’il m’est arrivé par le passé de m’adonner à l’exercice consistant à élaborer le Top 10 (ou plus) de mes disques de l’année, j’ai fini par prendre depuis un bon bout de temps mes distances vis-à-vis d’un palmarès trop souvent injuste à l’égard de ceux qui n’y figuraient pas et qui pour pas mal d’entre eux auraient mérité une distinction. Classement, évaluation, notation... Non, je n’en veux plus, tout cela me rappelle un peu trop le monde de la performance dans lequel nous vivons, loin de toute idée de solidarité. Mais j’aime la contradiction et j’assume le fait d’avoir en tête quelques galettes dont je me souviens plus que d’autres, après ces innombrables heures d’écoute depuis le mois de janvier. Chassez le naturel...

Même s’il m’est arrivé par le passé de m’adonner à l’exercice consistant à élaborer le Top 10 (ou plus) de mes disques de l’année, j’ai fini par prendre depuis un bon bout de temps mes distances vis-à-vis d’un palmarès trop souvent injuste à l’égard de ceux qui n’y figuraient pas et qui pour pas mal d’entre eux auraient mérité une distinction. Classement, évaluation, notation... Non, je n’en veux plus, tout cela me rappelle un peu trop le monde de la performance dans lequel nous vivons, loin de toute idée de solidarité. Mais j’aime la contradiction et j’assume le fait d’avoir en tête quelques galettes dont je me souviens plus que d’autres, après ces innombrables heures d’écoute depuis le mois de janvier. Chassez le naturel... Il est comme ça des disques qu’on ne choisit pas. Il serait d’ailleurs plus juste de dire que ce sont eux qui vous choisissent. Voilà qui peut sembler bizarre comme façon de décrire un phénomène que je vous souhaite de connaître (ou d’avoir connu) un jour ou l’autre, tant il est source de plaisir, mais c’est exactement ce que je viens de vivre avec Ikui Doki. Alors qu’une montagne de disques attend ma plume, en voici un qui la chamboule, s’installe tout en haut et réclame son dû. Je me suis laissé faire…

Il est comme ça des disques qu’on ne choisit pas. Il serait d’ailleurs plus juste de dire que ce sont eux qui vous choisissent. Voilà qui peut sembler bizarre comme façon de décrire un phénomène que je vous souhaite de connaître (ou d’avoir connu) un jour ou l’autre, tant il est source de plaisir, mais c’est exactement ce que je viens de vivre avec Ikui Doki. Alors qu’une montagne de disques attend ma plume, en voici un qui la chamboule, s’installe tout en haut et réclame son dû. Je me suis laissé faire… C’est le type-même du disque auquel on ne s’attend pas vraiment et qui vous fait du bien, tout de suite. Comme un dépaysement, dans l’espace et dans le temps, un voyage instantané dont les tour operators seraient de jeunes musiciens ayant leur camp de base du côté de Lyon et des attaches plus lointaines, par-delà les océans. Un autre gang des Lyonnais, en quelque sorte, mais honnête et poétique celui-là, empreint de beaucoup de tendresse. Ils ont pour nom La&Ca, ce qui signifie « là-bas et ici » en portugais (comprenez « au Brésil et en France »). Parce que l’histoire de ce trio devenu quatuor a commencé à Rio de Janeiro il y a quelques années, lorsque Camille Thouvenot (piano et moog) et Audrey Podrini (violoncelle) ont retrouvé le batteur percussionniste Isaias « Zaza » Desiderio afin de s’y produire en concert. Le pianiste et le carioca se connaissent bien, eux qui sont membres d’un autre trio, Dreisam, aux côtés de la saxophoniste allemande Nora Kamm. Souvenons-nous de leur Source, un album que j’avais évoqué ici-même il y a trois ans dans une chronique intitulée «

C’est le type-même du disque auquel on ne s’attend pas vraiment et qui vous fait du bien, tout de suite. Comme un dépaysement, dans l’espace et dans le temps, un voyage instantané dont les tour operators seraient de jeunes musiciens ayant leur camp de base du côté de Lyon et des attaches plus lointaines, par-delà les océans. Un autre gang des Lyonnais, en quelque sorte, mais honnête et poétique celui-là, empreint de beaucoup de tendresse. Ils ont pour nom La&Ca, ce qui signifie « là-bas et ici » en portugais (comprenez « au Brésil et en France »). Parce que l’histoire de ce trio devenu quatuor a commencé à Rio de Janeiro il y a quelques années, lorsque Camille Thouvenot (piano et moog) et Audrey Podrini (violoncelle) ont retrouvé le batteur percussionniste Isaias « Zaza » Desiderio afin de s’y produire en concert. Le pianiste et le carioca se connaissent bien, eux qui sont membres d’un autre trio, Dreisam, aux côtés de la saxophoniste allemande Nora Kamm. Souvenons-nous de leur Source, un album que j’avais évoqué ici-même il y a trois ans dans une chronique intitulée «  Pas simple de redonner vie à un blog moribond depuis plusieurs mois. Les disques se sont entassés sur ma table de travail au point que la vue d’une pile grandissante jour après jour m’a comme pétrifié. Par où commencer ? Pourquoi celui-ci et pas un autre ? Écrire long ou court ? Et selon quelle périodicité ? Autant de questions auxquelles il m’est impossible d’apporter la moindre réponse, aujourd’hui encore. En attendant d’approfondir cette réflexion, ma main a fini par se poser sur un album paru au printemps dernier. Une petite folie, une autre, signée

Pas simple de redonner vie à un blog moribond depuis plusieurs mois. Les disques se sont entassés sur ma table de travail au point que la vue d’une pile grandissante jour après jour m’a comme pétrifié. Par où commencer ? Pourquoi celui-ci et pas un autre ? Écrire long ou court ? Et selon quelle périodicité ? Autant de questions auxquelles il m’est impossible d’apporter la moindre réponse, aujourd’hui encore. En attendant d’approfondir cette réflexion, ma main a fini par se poser sur un album paru au printemps dernier. Une petite folie, une autre, signée  C'était il y a très longtemps. J'étais jeune, quelque part entre la sortie de l'enfance et l'entrée dans cette période trouble qu'on nomme adolescence... À cette époque, j'avais d'abord caressé l'espoir de devenir un guitar hero : les exemples vinyliques ne manquaient pas et le té en bois dont on m'avait imposé le recours pour d'erratiques cours de technologie au collège m'avaient permis de pousser hors de la scène un John Fogerty ou un Eric Clapton au meilleur de leur forme. Toutefois, ma gestuelle silencieuse avait vite trouvé ses limites lorsqu'après avoir emprunté à plusieurs reprises la (vraie) guitare de ma sœur qui, me semble-t-il, n'en a jamais fait un usage beaucoup plus intensif que le mien, malgré quelques tentatives risquées de l'ascension du sommet technique que constitue « Jeux Interdits » pour tous les gratteux, je m'étais rendu compte que la pratique régulière de cet instrument était fort douloureuse pour les doigts. Les miens en tous cas, car pour les autres, je ne sais pas... Un camarade de classe, plus obstiné que moi, avait de son côté fini par me convaincre que l'apprentissage d'une six cordes risquait fort de s'apparenter à un vrai de chemin de croix, repoussant ainsi dans les limbes de ma rêverie mes pauvres ambitions musicales.

C'était il y a très longtemps. J'étais jeune, quelque part entre la sortie de l'enfance et l'entrée dans cette période trouble qu'on nomme adolescence... À cette époque, j'avais d'abord caressé l'espoir de devenir un guitar hero : les exemples vinyliques ne manquaient pas et le té en bois dont on m'avait imposé le recours pour d'erratiques cours de technologie au collège m'avaient permis de pousser hors de la scène un John Fogerty ou un Eric Clapton au meilleur de leur forme. Toutefois, ma gestuelle silencieuse avait vite trouvé ses limites lorsqu'après avoir emprunté à plusieurs reprises la (vraie) guitare de ma sœur qui, me semble-t-il, n'en a jamais fait un usage beaucoup plus intensif que le mien, malgré quelques tentatives risquées de l'ascension du sommet technique que constitue « Jeux Interdits » pour tous les gratteux, je m'étais rendu compte que la pratique régulière de cet instrument était fort douloureuse pour les doigts. Les miens en tous cas, car pour les autres, je ne sais pas... Un camarade de classe, plus obstiné que moi, avait de son côté fini par me convaincre que l'apprentissage d'une six cordes risquait fort de s'apparenter à un vrai de chemin de croix, repoussant ainsi dans les limbes de ma rêverie mes pauvres ambitions musicales. Je viens d’écouter les 40 premières des 145 minutes qui forment Heaven and Earth, le nouveau (double) CD du saxophoniste Kamasi Washington. À vrai dire, je ne sais pas si j’irai plus loin ou du moins, je considérerai cette abondante production avec la distance nécessaire, face à un artiste précédé d’une réputation très flatteuse.

Je viens d’écouter les 40 premières des 145 minutes qui forment Heaven and Earth, le nouveau (double) CD du saxophoniste Kamasi Washington. À vrai dire, je ne sais pas si j’irai plus loin ou du moins, je considérerai cette abondante production avec la distance nécessaire, face à un artiste précédé d’une réputation très flatteuse.

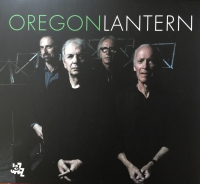

Ça fait un bout de temps que je voudrais évoquer ici le travail de Stéphane Berland. Ce passionné éclectique veille en effet avec un soin méticuleux, pour ne pas dire amoureux, sur un double label dont il est à la fois l’âme et la tête pensante. Double, oui : le premier,

Ça fait un bout de temps que je voudrais évoquer ici le travail de Stéphane Berland. Ce passionné éclectique veille en effet avec un soin méticuleux, pour ne pas dire amoureux, sur un double label dont il est à la fois l’âme et la tête pensante. Double, oui : le premier,  Dis-moi qui te pince les oreilles et je te dirai qui tu es… Le collectif

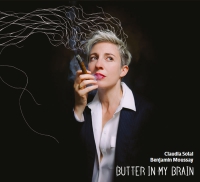

Dis-moi qui te pince les oreilles et je te dirai qui tu es… Le collectif  Lorsqu’on reçoit un assez grand nombre de disques jour après jour, il est parfois difficile de rendre justice à tous ceux qui mériteraient qu’on s’y arrête, au moins en leur consacrant quelques lignes, ici-même ou ailleurs. Le temps n’est pas extensible, chacun le sait. Et puis un beau matin, notre attention peut être attirée par l’un d’entre eux, pour des raisons qui tiennent avant tout à sa singularité. Il y a, ça et là au cœur de cette masse, celui qui se distingue des autres par sa couleur différente, par sa forme inattendue et pourquoi pas abrasive, par les surprises qu’il réserve, par sa capacité à emprunter ces petits chemins de traverse qui vous sortent d’une zone de confort balisée par une série de productions estampillées jazz qu’il vous a été donné d’apprécier et d’oublier assez vite parfois.

Lorsqu’on reçoit un assez grand nombre de disques jour après jour, il est parfois difficile de rendre justice à tous ceux qui mériteraient qu’on s’y arrête, au moins en leur consacrant quelques lignes, ici-même ou ailleurs. Le temps n’est pas extensible, chacun le sait. Et puis un beau matin, notre attention peut être attirée par l’un d’entre eux, pour des raisons qui tiennent avant tout à sa singularité. Il y a, ça et là au cœur de cette masse, celui qui se distingue des autres par sa couleur différente, par sa forme inattendue et pourquoi pas abrasive, par les surprises qu’il réserve, par sa capacité à emprunter ces petits chemins de traverse qui vous sortent d’une zone de confort balisée par une série de productions estampillées jazz qu’il vous a été donné d’apprécier et d’oublier assez vite parfois. Il m’est assez difficile d’évoquer un disque d’Olivier Bogé dans la mesure où, bien que nous n’ayons jamais eu l’occasion de nous rencontrer, nous sommes devenus amis par la seule force de quelques mots échangés par écrit ou à l’occasion de plusieurs conversations téléphoniques. Je suis certain que lui et moi nous nous connaissons mieux que certaines personnes se côtoyant chaque jour… Cette relation un peu particulière a abouti à un travail en commun le jour où celui que je n’ose plus qualifier de saxophoniste m’a demandé d’écrire le texte devant figurer sur la pochette de son précédent disque – le troisième sous son nom –,

Il m’est assez difficile d’évoquer un disque d’Olivier Bogé dans la mesure où, bien que nous n’ayons jamais eu l’occasion de nous rencontrer, nous sommes devenus amis par la seule force de quelques mots échangés par écrit ou à l’occasion de plusieurs conversations téléphoniques. Je suis certain que lui et moi nous nous connaissons mieux que certaines personnes se côtoyant chaque jour… Cette relation un peu particulière a abouti à un travail en commun le jour où celui que je n’ose plus qualifier de saxophoniste m’a demandé d’écrire le texte devant figurer sur la pochette de son précédent disque – le troisième sous son nom –,  On peut dire que Sylvain Rifflet est un membre à part entière, pour ne pas dire un titulaire – il est vrai qu’en cette époque de destruction méticuleuse, haineuse et dogmatique de notre modèle social, on hésite à recourir à certains mots qui pourraient laisser penser qu’on rêve encore, crétins naïfs que nous sommes, à une certaine permanence des idées solidaires – du petit club de mes Musiques Buissonnières. Voici quelques années maintenant que je suis son parcours avec la plus extrême attention. En suivant les liens ci après, vous trouverez ici-même ou du côté de Citizen Jazz différentes traces écrites qui sont autant de manifestations de l’intérêt majeur que je porte au travail du saxophoniste. Qu’il se présente sous son nom en exposant ses

On peut dire que Sylvain Rifflet est un membre à part entière, pour ne pas dire un titulaire – il est vrai qu’en cette époque de destruction méticuleuse, haineuse et dogmatique de notre modèle social, on hésite à recourir à certains mots qui pourraient laisser penser qu’on rêve encore, crétins naïfs que nous sommes, à une certaine permanence des idées solidaires – du petit club de mes Musiques Buissonnières. Voici quelques années maintenant que je suis son parcours avec la plus extrême attention. En suivant les liens ci après, vous trouverez ici-même ou du côté de Citizen Jazz différentes traces écrites qui sont autant de manifestations de l’intérêt majeur que je porte au travail du saxophoniste. Qu’il se présente sous son nom en exposant ses

J’ai abandonné depuis longtemps l’idée de palmarès, considérant l’exercice assez vain. Sélectionner une poignée de disques parmi les dizaines reçues dans l’année, non merci, c’est souvent trop injuste pour beaucoup et un poil narcissique. Néanmoins, l’évidence peut parfois vous persuader qu’un disque en particulier, celui que vous tenez entre les mains et dont vous venez de faire la découverte, occupera une place de choix dans votre petit Panthéon. C’est le cas, sans le moindre doute, pour Modern Art, une réussite flagrante signée par un trio de « polyartistes », sur le label Incises.

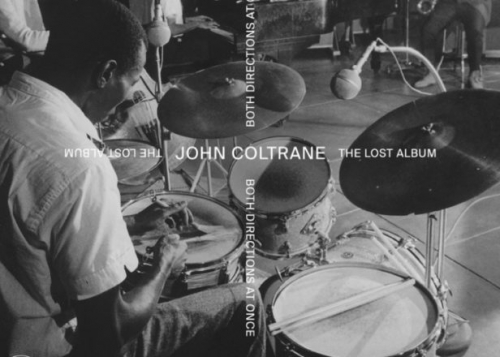

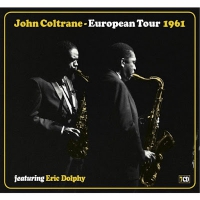

J’ai abandonné depuis longtemps l’idée de palmarès, considérant l’exercice assez vain. Sélectionner une poignée de disques parmi les dizaines reçues dans l’année, non merci, c’est souvent trop injuste pour beaucoup et un poil narcissique. Néanmoins, l’évidence peut parfois vous persuader qu’un disque en particulier, celui que vous tenez entre les mains et dont vous venez de faire la découverte, occupera une place de choix dans votre petit Panthéon. C’est le cas, sans le moindre doute, pour Modern Art, une réussite flagrante signée par un trio de « polyartistes », sur le label Incises.  Que peut-on donc écrire qui ne l’ait déjà été au sujet de John Coltrane, dont on a célébré cet été le cinquantenaire de la disparition ? Pas grand-chose, me semble-t-il… L’exercice paraît vain aujourd’hui et peu nombreux sont celles ou ceux qui ne le considèrent pas comme un musicien majeur de l’histoire du jazz. Voire un musicien majeur du XXe siècle, tout simplement. Sa trajectoire stratosphérique – chez lui, tout ou presque s’est joué en à peine plus de dix ans ; le lyrisme exacerbé de son phrasé et la puissance sans équivalent de son jeu ; les mille histoires que racontait chacun de ses chorus ; son ascension inexorable dans une quête mystique ; sa recherche d’un langage universel en forme de cri ; le bouleversement qu’il avait su provoquer chez ses pairs au point parfois de susciter chez eux une remise en question ; la magnificence du quartet qu’il avait formé de 1961 à 1966 (avec McCoy Tyner au piano, Elvin Jones à la batterie et Jimmy Garrison à la contrebasse) ; l’incroyable accumulation d’enregistrements en un temps très court et particulièrement durant la période allant de A Love Supreme (décembre 1964) à Meditations (novembre 1965) ; le déchirement des derniers mois jusqu’à un ultime enregistrement studio, Expression, où le saxophoniste semblait avoir trouvé une sorte de paix intérieure. Voici donc, résumés, quelques repères pour expliquer le phénomène.

Que peut-on donc écrire qui ne l’ait déjà été au sujet de John Coltrane, dont on a célébré cet été le cinquantenaire de la disparition ? Pas grand-chose, me semble-t-il… L’exercice paraît vain aujourd’hui et peu nombreux sont celles ou ceux qui ne le considèrent pas comme un musicien majeur de l’histoire du jazz. Voire un musicien majeur du XXe siècle, tout simplement. Sa trajectoire stratosphérique – chez lui, tout ou presque s’est joué en à peine plus de dix ans ; le lyrisme exacerbé de son phrasé et la puissance sans équivalent de son jeu ; les mille histoires que racontait chacun de ses chorus ; son ascension inexorable dans une quête mystique ; sa recherche d’un langage universel en forme de cri ; le bouleversement qu’il avait su provoquer chez ses pairs au point parfois de susciter chez eux une remise en question ; la magnificence du quartet qu’il avait formé de 1961 à 1966 (avec McCoy Tyner au piano, Elvin Jones à la batterie et Jimmy Garrison à la contrebasse) ; l’incroyable accumulation d’enregistrements en un temps très court et particulièrement durant la période allant de A Love Supreme (décembre 1964) à Meditations (novembre 1965) ; le déchirement des derniers mois jusqu’à un ultime enregistrement studio, Expression, où le saxophoniste semblait avoir trouvé une sorte de paix intérieure. Voici donc, résumés, quelques repères pour expliquer le phénomène. Être fille de, c’est bien, sans nul doute. Surtout quand papa, qui vient de fêter ses 90 printemps, est – j’ose espérer qu’il me pardonnera cette façon de le qualifier – un personnage historique du jazz en France. On imagine que

Être fille de, c’est bien, sans nul doute. Surtout quand papa, qui vient de fêter ses 90 printemps, est – j’ose espérer qu’il me pardonnera cette façon de le qualifier – un personnage historique du jazz en France. On imagine que  On m’accordera que l’été 2017 a le droit de jouer les prolongations un jour ou deux si tel est notre bon plaisir. Car si Serendipity, qui sortira le 22 septembre prochain sur le label

On m’accordera que l’été 2017 a le droit de jouer les prolongations un jour ou deux si tel est notre bon plaisir. Car si Serendipity, qui sortira le 22 septembre prochain sur le label  Pas besoin d’avoir peur pour ces quatre-là, qui osent un hommage très particulier à Robert Wyatt ; une célébration qu’ils ont parée, il faut le dire d’emblée, d’un titre d’une grande élégance, comme une évidence, Sea Song(e)s. On ne saurait en effet mieux définir la démarche à la fois humble et lumineuse de Bruno Tocanne (batterie), Sophia Domancich (claviers), Antoine Läng (voix, effets) et Rémi Gaudillat (trompette). Parce que s’attaquer au monde inimitable de cette icône qu’est le batteur de Soft Machine, devenu par la force des circonstances (tragiques) un musicien d’une singularité sans équivalent, n’était pas sans risque. Quiconque s’est laissé ensorceler il y a plus de quarante ans par Rock Bottom, disque majeur dans l’histoire musicale du XXe siècle, saura à quel point il eut été incongru d’envisager une telle affaire sous la forme d’une relecture, aussi réussie fût-elle, de quelques-uns des trésors créés par Wyatt au fil du temps. Et pour ce qui est du Rock Bottom en question, premier jalon de l’histoire du batteur chanteur après l’accident l’ayant cloué dans un fauteuil, on sait qu’il est tellement au-delà de toute référence qu’il vaut mieux éviter de penser à se l’approprier.

Pas besoin d’avoir peur pour ces quatre-là, qui osent un hommage très particulier à Robert Wyatt ; une célébration qu’ils ont parée, il faut le dire d’emblée, d’un titre d’une grande élégance, comme une évidence, Sea Song(e)s. On ne saurait en effet mieux définir la démarche à la fois humble et lumineuse de Bruno Tocanne (batterie), Sophia Domancich (claviers), Antoine Läng (voix, effets) et Rémi Gaudillat (trompette). Parce que s’attaquer au monde inimitable de cette icône qu’est le batteur de Soft Machine, devenu par la force des circonstances (tragiques) un musicien d’une singularité sans équivalent, n’était pas sans risque. Quiconque s’est laissé ensorceler il y a plus de quarante ans par Rock Bottom, disque majeur dans l’histoire musicale du XXe siècle, saura à quel point il eut été incongru d’envisager une telle affaire sous la forme d’une relecture, aussi réussie fût-elle, de quelques-uns des trésors créés par Wyatt au fil du temps. Et pour ce qui est du Rock Bottom en question, premier jalon de l’histoire du batteur chanteur après l’accident l’ayant cloué dans un fauteuil, on sait qu’il est tellement au-delà de toute référence qu’il vaut mieux éviter de penser à se l’approprier. On pourrait résumer l’histoire d’

On pourrait résumer l’histoire d’