Il y a 40 ans...

Drôle d’idée, tout de même, de regarder derrière soi. C’est vrai qu’à trop scruter le rétroviseur, on voit parfaitement le dessin formé par les rides, on peut compter les pattes d’oie... Mais allez savoir pourquoi, je me suis amusé hier à compulser mes archives, histoire de me rappeler les disques que je m’étais procurés au mois de janvier 1976. Drôle d’idée, oui, et drôle d’époque. Il y a quarante ans, j’avais 18 ans, je m’ennuyais ferme en première année de licence de Sciences économiques, une filière d’études supérieures vers laquelle je m’étais dirigé... sans vraiment la choisir. C’était une sorte d’échouage par élimination des cursus (très nombreux) dont je n’avais pas envie et de ceux que mon entourage me déconseillait parmi mes quelques rares envies. On est bête à cet âge-là. L’enseignement universitaire est pourtant l’exact opposé de celui qu’appelle mon propre mode de fonctionnement. Étant tout sauf un intellectuel, j’ai besoin de pratiquer d’abord avant de labourer le champ théorique (et croyez bien que je ne suis pas un grand fermier, comme dirait l’ami Richard Gilly). Je fais partie de ceux qu’on nomme les inductifs, ces gens formés de bric et de broc qui déduisent les concepts à partir du réel, faute de mieux... Or, à l’Université dans les années 70 (je ne me prononcerai pas sur son état actuel, même si je continue de m’interroger sur le bien-fondé du pernicieux Traité de Lisbonne qui impose la norme de 50% d’une classe d’âge au niveau licence comme une absolue nécessité), c’était tout l’inverse : on vous déversait des kilomètres d’enseignements à ingurgiter en un temps record (et qu’on oubliait aussi vite qu’on les avait appris) et puis, parfois, sous la forme d’exercices ou de travaux dirigés en groupes resteints, les laborieux de mon acabit devaient s’efforcer de donner à ces cours-purges un peu de cette matérialité dont leurs contenus étaient dépourvus. Ces choses-là n’étaient pas conçues pour moi et si je n’avais pas par la suite, le temps d’un partiel de statistiques, mis à genoux un amphithéâtre de 600 personnes en étant le seul à réussir (avec la note de 29 sur 30) en un temps record (une heure trente) un examen désastre pour les autres (tous avaient obtenu en trois heures une note largement inférieure à la moyenne), je pourrais parler d’échec sur toute la ligne. J’ai même compromis ma place de major (preuve qu’on peut s’insinuer malgré soi à la tête d’un classement) en année de licence après avoir claqué une porte au nez d’un expert comptable, non sans l’avoir traité de connard... Il faut dire aussi que cet abruti venait arrondir ses fins de mois en distillant sa morgue et ses bilans sur les pauvres larves étudiantes que nous ne manquions pas d’être... Mais on ne réécrit pas l’histoire et à cette époque – je reviens maintenant à l’essentiel – la musique occupait déjà dans ma vie une place, certes démesurée, mais ô combien essentielle.

Drôle d’idée, tout de même, de regarder derrière soi. C’est vrai qu’à trop scruter le rétroviseur, on voit parfaitement le dessin formé par les rides, on peut compter les pattes d’oie... Mais allez savoir pourquoi, je me suis amusé hier à compulser mes archives, histoire de me rappeler les disques que je m’étais procurés au mois de janvier 1976. Drôle d’idée, oui, et drôle d’époque. Il y a quarante ans, j’avais 18 ans, je m’ennuyais ferme en première année de licence de Sciences économiques, une filière d’études supérieures vers laquelle je m’étais dirigé... sans vraiment la choisir. C’était une sorte d’échouage par élimination des cursus (très nombreux) dont je n’avais pas envie et de ceux que mon entourage me déconseillait parmi mes quelques rares envies. On est bête à cet âge-là. L’enseignement universitaire est pourtant l’exact opposé de celui qu’appelle mon propre mode de fonctionnement. Étant tout sauf un intellectuel, j’ai besoin de pratiquer d’abord avant de labourer le champ théorique (et croyez bien que je ne suis pas un grand fermier, comme dirait l’ami Richard Gilly). Je fais partie de ceux qu’on nomme les inductifs, ces gens formés de bric et de broc qui déduisent les concepts à partir du réel, faute de mieux... Or, à l’Université dans les années 70 (je ne me prononcerai pas sur son état actuel, même si je continue de m’interroger sur le bien-fondé du pernicieux Traité de Lisbonne qui impose la norme de 50% d’une classe d’âge au niveau licence comme une absolue nécessité), c’était tout l’inverse : on vous déversait des kilomètres d’enseignements à ingurgiter en un temps record (et qu’on oubliait aussi vite qu’on les avait appris) et puis, parfois, sous la forme d’exercices ou de travaux dirigés en groupes resteints, les laborieux de mon acabit devaient s’efforcer de donner à ces cours-purges un peu de cette matérialité dont leurs contenus étaient dépourvus. Ces choses-là n’étaient pas conçues pour moi et si je n’avais pas par la suite, le temps d’un partiel de statistiques, mis à genoux un amphithéâtre de 600 personnes en étant le seul à réussir (avec la note de 29 sur 30) en un temps record (une heure trente) un examen désastre pour les autres (tous avaient obtenu en trois heures une note largement inférieure à la moyenne), je pourrais parler d’échec sur toute la ligne. J’ai même compromis ma place de major (preuve qu’on peut s’insinuer malgré soi à la tête d’un classement) en année de licence après avoir claqué une porte au nez d’un expert comptable, non sans l’avoir traité de connard... Il faut dire aussi que cet abruti venait arrondir ses fins de mois en distillant sa morgue et ses bilans sur les pauvres larves étudiantes que nous ne manquions pas d’être... Mais on ne réécrit pas l’histoire et à cette époque – je reviens maintenant à l’essentiel – la musique occupait déjà dans ma vie une place, certes démesurée, mais ô combien essentielle.

En janvier 1976, j’étais dans une sorte d’entre-deux discographique. La décennie écoulée m’avait permis de découvrir, non sans l’entremise de mon frère aîné qui aura joué un rôle de passeur irremplaçable, un nombre impressionnant de musiques dont, sans lui, je n’aurais peut-être jamais soupçonné l’existence, allez savoir... J’étais l’enfant d’une famille où la musique n’occupait qu’une place périphérique : mes plus jeunes années avait résonné des airs de quelques chanteurs comme Georges Brassens, Jacques Brel, Nana Mouskouri ou les Compagnons de la Chanson. Une compagnie honorable, parfois troublée par la présence bien plus dispensable d’une poignée de chanteurs ou chanteuses de variété, dont le kitsch et l’imposture m’ont sauté aux oreilles peu de temps près. A mon tableau de chasse d’il y a 40 ans, on trouvait donc – je vous fournis une liste loin d’être exhaustive mais présentée dans un ordre chronologique que vous pourrez interpréter comme le témoignage d’une évolution progressive vers des formes musicales plus complexes – des noms tels que : Beatles, Bee Gees, Rolling Stones, Creedence Clearwater Revival, The Grateful Dead, Chicago, Neil Young, Eric Clapton, Gérard Manset, Hot Tuna, Emerson Lake & Palmer, King Crimson, Yes, Genesis, Santana, Mahavishnu Orchestra, Caravan, Soft Machine, Robert Wyatt, Hatfield & The North, Heldon, Magma... Vous avez noté qu’on ne trouve pas la moindre trace de jazz au sens classique du terme dans cette liste. J’y suis venu un peu plus tard, probablement par l’intermédiaire de groupes transgenres comme Mahavishnu, avec à sa tête l’immense John McLaughlin venu de la planète du Miles Davis électrique, ou Magma dont le leader Christian Vander ne cessait d’évoquer l’importance d’un certain John Coltrane. Il me faudra attendre quelques années encore...

En janvier 1976 donc, – comme tout cela est étonnant – je note m’être procuré plusieurs disques dont les deux plus présents dans ma mémoire sont : Magma Live/Hhaï et Shekina de Zao. Il est assez troublant de noter en effet que ces deux formations viennent de refaire surface dans mon actualité la plus récente, comme si j’étais moi-même constamment mû par une série de cycles me ramenant à ces fondamentaux évoqués un peu plus haut.

Magma Live/Magma Hhaï : probablement le témoignage parfait de la puissance dégagée sur scène par ce groupe atypique. Ce disque est à l’origine un double trente-trois tours, enregistré au mois de juin 1975 à la taverne de l’Olympia par une formation au sein de laquelle on peut noter, outre Christian Vander à la batterie bien sûr, la présence au violon d’un gamin de 19 ans nommé Didier Lockwood. Deux ans auparavant, Magma avait publié ce qui est, aujourd’hui encore, son plus bel enregistrement studio, Köhntarkösz, qui occupe la première moitié de Live/Hhaï (son titre est devenu « Köhntark », pour d’obscures raisons de droit, semble-t-il). Quant au « Mekanïk Zaïn » qui en occupait à l’origine toute la face 4 et voit le trio Lockwood-Paganotti-Vander incendier le final de l’album, c’est un moment inoubliable. Certains vont me contredire, mais je m’en fiche : jamais la force magnétique du jeu de Christian Vander n’a été aussi bien captée et restituée. Et je m’amuse en constatant que cet enregistrement est remonté à la surface de mes écoutes il y a quelques jours avec la publication d’un monumental coffret de 12 CD, Köhnzert Zünd, dont je rendrai prochainement compte dans Citizen Jazz. Le grand bal de cette boîte rouge et noire s’ouvre, comme de bien entendu, par Live/Hhaï qui non seulement n’a pas pris une seule ride mais domine de la tête et des épaules les 36 années de live passées en revue dans ce bel objet paru sur Seventh Records et distribué par Jazz Village.

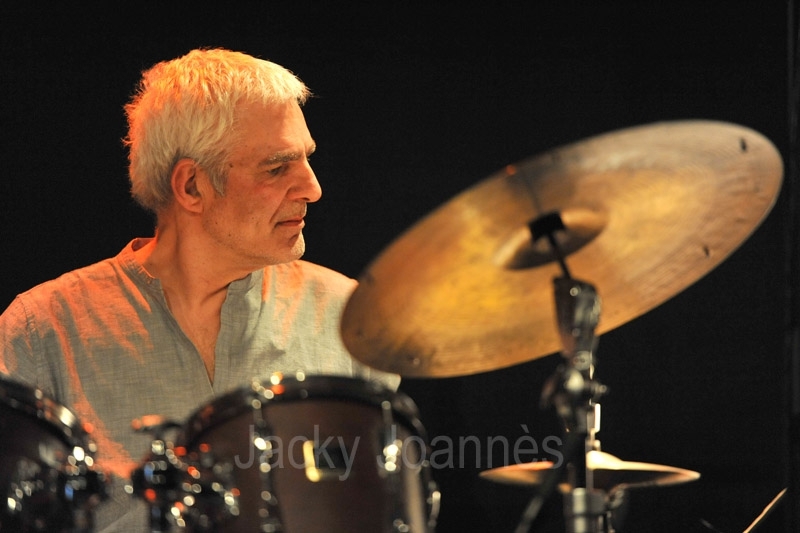

Shekina par le groupe Zao, avec François Cahen (claviers), Yochk’o Seffer (saxophones), Gérard Prévost (basse) et... Jean-My Truong à la batterie. Cahen et Seffer avait quitté quelques années plus tôt la planète Kobaïa (donc, Magma) pour former ce groupe dont la musique mêlait les influences de Béla Bartók, des musiques traditionnelles hongroises et d’un jazz-rock très raffiné. C’était là le troisième album de Zao qui s’était adjoint pour l’occasion les services d’un quatuor à cordes (le quatuor Margand). Jean-My Truong, cordes, il y a 40 ans... Et voici qu’hier, le batteur m’appelle, après m’avoir fait parvenir le master de son prochain disque (à paraître au mois de septembre), pour me demander de lui écrire un texte de présentation. En commençant à réfléchir à ce travail, après avoir écouté deux fois le disque, relu la documentation dont je dispose et parlé avec lui, je me rends compte à quel point l’ADN de la musique qu’il compose et interprète en 2016 est le jumeau de celui des années 70. C’est la même lumière, portée ici par son groupe (les fidèles Sylvain Gontard à la trompette, Leandro Aconcha aux claviers et Pascal Sarton à la basse), que viennent intensifier la voix aux accents McFerriniens du géant Nicolas Calvet (connu aussi pour être tubiste) et quelques invités prestigieux comme Dominique Di Piazza à la basse ou Neyveli Radhakrishna au violon. Je note que ces deux derniers ont déjà eu l’occasion de travailler avec John McLaughlin, musicien évoqué un peu plus haut et dont Jean-My Truong et moi-même sommes des inconditionnels de très longue date. J’ai glissé le mot « cordes » pour souligner aussi une certaine permanence dans les amours musicales du batteur : sur Secret World (puisque tel est le nom de ce disque à venir), on pourra souligner la présence d’un quatuor à cordes qui vient, en quelque sorte, boucler la boucle et me ramène à ce beau Shekina acheté voici quatre décennies.

Alors, dans ces conditions, ma décision est prise puisqu’une nouvelle année commence et que le temps des bonnes résolutions est venu : considérez que, malgré l’écoulement inexorable du sablier de ma vie, j’ai 18 ans pour toujours. Un point c’est tout...

Je crois que je pourrais me damner pour un chorus de guitare tel que celui dont

Je crois que je pourrais me damner pour un chorus de guitare tel que celui dont  C’est étrange tout de même… John Taylor nous a brutalement quittés pendant l’été, s’éclipsant alors qu’il était tout entier en musique, devant son piano. Le 17 juillet dernier en effet, alors qu’il se produisait avec le quartet Nouvelle Vague du contrebassiste Stéphane Kérecki au festival Saveurs Jazz de Segré, un malaise cardiaque l’a terrassé. Il est mort quelques heures plus tard. Ce musicien anglais avait 72 ans. On ressent à distance le choc, le sentiment brutal d’un vide que nul n’aurait pu imaginer quelques instants plus tôt. Et si cette disparition a quelque chose de tragiquement beau (qui ne rêverait pas de partir en plein accomplissement de sa passion, sans avoir le temps d’être gagné par l’idée même de la mort ?), on peut deviner l’état de sidération dans lequel ont dû être plongés celles et ceux qui le côtoyaient en ces moments de joie soudain baignés de larmes.

C’est étrange tout de même… John Taylor nous a brutalement quittés pendant l’été, s’éclipsant alors qu’il était tout entier en musique, devant son piano. Le 17 juillet dernier en effet, alors qu’il se produisait avec le quartet Nouvelle Vague du contrebassiste Stéphane Kérecki au festival Saveurs Jazz de Segré, un malaise cardiaque l’a terrassé. Il est mort quelques heures plus tard. Ce musicien anglais avait 72 ans. On ressent à distance le choc, le sentiment brutal d’un vide que nul n’aurait pu imaginer quelques instants plus tôt. Et si cette disparition a quelque chose de tragiquement beau (qui ne rêverait pas de partir en plein accomplissement de sa passion, sans avoir le temps d’être gagné par l’idée même de la mort ?), on peut deviner l’état de sidération dans lequel ont dû être plongés celles et ceux qui le côtoyaient en ces moments de joie soudain baignés de larmes. On dit que le temps ne fait rien à l’affaire… C’est vrai probablement, mais il m’est difficile de ne pas culpabiliser à la seule idée d’avoir omis de souligner les qualités intrinsèques d’un disque paru au mois d’avril dernier. Non qu’il n’ait jamais été question d’Alban Darche du côté de mes Musiques buissonnières : il m’est au contraire déjà arrivé de souligner à plusieurs reprises les qualités du saxophoniste compositeur arrangeur, géniteur fécond d’une singulière lignée de Cubes, en particulier quand l’Orphicube a publié sa

On dit que le temps ne fait rien à l’affaire… C’est vrai probablement, mais il m’est difficile de ne pas culpabiliser à la seule idée d’avoir omis de souligner les qualités intrinsèques d’un disque paru au mois d’avril dernier. Non qu’il n’ait jamais été question d’Alban Darche du côté de mes Musiques buissonnières : il m’est au contraire déjà arrivé de souligner à plusieurs reprises les qualités du saxophoniste compositeur arrangeur, géniteur fécond d’une singulière lignée de Cubes, en particulier quand l’Orphicube a publié sa  Voilà un peu plus de deux ans maintenant que le trompettiste Vincent Payen a enregistré, avec son groupe Leeway & Friends, On The Road To Lee Morgan, une déclaration d’admiration à un jazzman mort à l’âge de 33 ans dans des conditions plutôt tragiques (sa femme l’ayant tué d’un coup de pistolet après une dispute) et qui, quand on y songe, est à considérer par-delà sa contribution au mouvement hard bop comme l’un des pères putatifs du funk.

Voilà un peu plus de deux ans maintenant que le trompettiste Vincent Payen a enregistré, avec son groupe Leeway & Friends, On The Road To Lee Morgan, une déclaration d’admiration à un jazzman mort à l’âge de 33 ans dans des conditions plutôt tragiques (sa femme l’ayant tué d’un coup de pistolet après une dispute) et qui, quand on y songe, est à considérer par-delà sa contribution au mouvement hard bop comme l’un des pères putatifs du funk. Il est des disques qui, à première vue (ou écoute), n’ont l’air de rien... Pas du genre à jouer les gros bras, à vous dégainer des chorus à décorner les bœufs ou à faire la démonstration d’une virtuosité clinique un brin réfrigérante. Ni même à explorer des territoires encore vierges pour vous perdre avec eux dans leurs mystères créatifs. Des disques qui se présentent en toute simplicité, pour ne pas dire avec discrétion, nés du plaisir d’un partage de l’instant. Small Talk, publié par saxophoniste alto

Il est des disques qui, à première vue (ou écoute), n’ont l’air de rien... Pas du genre à jouer les gros bras, à vous dégainer des chorus à décorner les bœufs ou à faire la démonstration d’une virtuosité clinique un brin réfrigérante. Ni même à explorer des territoires encore vierges pour vous perdre avec eux dans leurs mystères créatifs. Des disques qui se présentent en toute simplicité, pour ne pas dire avec discrétion, nés du plaisir d’un partage de l’instant. Small Talk, publié par saxophoniste alto  Le saxophoniste clarinettiste transalpin

Le saxophoniste clarinettiste transalpin  N’y allons pas par quatre chemins : avec la publication d’Over The Hills, Bruno Tocanne, Bernard Santacruz et leurs sept camarades ont frappé un grand coup. Le plaisir est d’autant plus grand qu’on attendait ce disque depuis un petit bout de temps, au risque d’une pointe de déception à force d’espérer le meilleur, et ce même si l’impatience de quelques-uns parmi nous avait pu être adoucie par des prestations scéniques reflétant fidèlement l’objet musical qui voit le jour cette semaine sur le label iMuzzic. En ce qui me concerne, ce fut à deux reprises : une première fois au CIM de Bar-le-Duc le 6 mars dernier, puis au Parc Floral le 4 juillet, dans le cadre d’un Paris Jazz Festival assommé par la canicule. J’ai d’ailleurs rendu compte de la soirée barisienne dans une chronique pour Citizen Jazz, qu’on peut lire

N’y allons pas par quatre chemins : avec la publication d’Over The Hills, Bruno Tocanne, Bernard Santacruz et leurs sept camarades ont frappé un grand coup. Le plaisir est d’autant plus grand qu’on attendait ce disque depuis un petit bout de temps, au risque d’une pointe de déception à force d’espérer le meilleur, et ce même si l’impatience de quelques-uns parmi nous avait pu être adoucie par des prestations scéniques reflétant fidèlement l’objet musical qui voit le jour cette semaine sur le label iMuzzic. En ce qui me concerne, ce fut à deux reprises : une première fois au CIM de Bar-le-Duc le 6 mars dernier, puis au Parc Floral le 4 juillet, dans le cadre d’un Paris Jazz Festival assommé par la canicule. J’ai d’ailleurs rendu compte de la soirée barisienne dans une chronique pour Citizen Jazz, qu’on peut lire  Et soudain un disque opéra une spectaculaire remontée, puis parvint au sommet d’une pile suffisamment haute pour que la question de son équilibre fût posée depuis quelque temps déjà. Il somnolait là, attendant des jours meilleurs. En réalité, c’est le pire qui est advenu, baignant Paris dans le sang, suscitant effroi et sidération et nous plongeant dans un état d’hébétude dont le seul compagnon possible fut pour un temps le silence, en mémoire de ceux qui venaient de nous quitter, fauchés par la barbarie explosant à nos portes. Nous, Français et Européens, prenions en pleine figure cette violence inouïe qui ensanglante le monde depuis des décennies et dont nous aimions à imaginer, par insouciance ou ignorance, qu’elle ne viendrait jamais se répandre sur nous. Silence d’abord, mais très vite, le besoin de reprendre le cours des choses de la vie. Revenir dans le monde réel, s’immerger dans la foule, parler, partager, et si possible un peu mieux qu’avant. C’est en ces instants de redressement, ceux où il faut bien relever la tête et faire face, que s’est imposée comme une évidence la belle musique de David Krakauer et son nouvel album, The Big Picture. Le bon disque, au bon moment. Comme un précieux antidote.

Et soudain un disque opéra une spectaculaire remontée, puis parvint au sommet d’une pile suffisamment haute pour que la question de son équilibre fût posée depuis quelque temps déjà. Il somnolait là, attendant des jours meilleurs. En réalité, c’est le pire qui est advenu, baignant Paris dans le sang, suscitant effroi et sidération et nous plongeant dans un état d’hébétude dont le seul compagnon possible fut pour un temps le silence, en mémoire de ceux qui venaient de nous quitter, fauchés par la barbarie explosant à nos portes. Nous, Français et Européens, prenions en pleine figure cette violence inouïe qui ensanglante le monde depuis des décennies et dont nous aimions à imaginer, par insouciance ou ignorance, qu’elle ne viendrait jamais se répandre sur nous. Silence d’abord, mais très vite, le besoin de reprendre le cours des choses de la vie. Revenir dans le monde réel, s’immerger dans la foule, parler, partager, et si possible un peu mieux qu’avant. C’est en ces instants de redressement, ceux où il faut bien relever la tête et faire face, que s’est imposée comme une évidence la belle musique de David Krakauer et son nouvel album, The Big Picture. Le bon disque, au bon moment. Comme un précieux antidote. Dire qu’

Dire qu’ Si la vie avait fait de moi un musicien – fort heureusement pour la musique, il en a été tout autrement – je n’aurais probablement pas été tromboniste. Bien sûr, du temps de mon adolescence, j’admirais comme quelques autres tombés dans la marmite du rock le souffle puissant d’un James Pankow s’illustrant au sein du groupe Chicago ; mais le trombone, c’était selon moi et avant tout un travailleur de fond, celui qui faisait le sale boulot, le grand machin ingrat niché au cœur d’une section de cuivres et auquel on accordait de temps à autre, mais pas trop longtemps, une exposition sur le devant de la scène, toutes joues gonflées et bras frénétique scotché à une coulisse agitée par d’incessants allers-retours de longueurs variables. Depuis, j’ai un peu changé d’avis, je dois bien le reconnaître. Ceux qui ont la faiblesse de me lire savent qu’il m’est arrivé de surligner ici (ou du côté de chez

Si la vie avait fait de moi un musicien – fort heureusement pour la musique, il en a été tout autrement – je n’aurais probablement pas été tromboniste. Bien sûr, du temps de mon adolescence, j’admirais comme quelques autres tombés dans la marmite du rock le souffle puissant d’un James Pankow s’illustrant au sein du groupe Chicago ; mais le trombone, c’était selon moi et avant tout un travailleur de fond, celui qui faisait le sale boulot, le grand machin ingrat niché au cœur d’une section de cuivres et auquel on accordait de temps à autre, mais pas trop longtemps, une exposition sur le devant de la scène, toutes joues gonflées et bras frénétique scotché à une coulisse agitée par d’incessants allers-retours de longueurs variables. Depuis, j’ai un peu changé d’avis, je dois bien le reconnaître. Ceux qui ont la faiblesse de me lire savent qu’il m’est arrivé de surligner ici (ou du côté de chez  Je vais reculer les aiguilles de la grande horloge et vous parler d'un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. Nous sommes le mercredi 13 décembre 1972. Je suis en possession d'un précieux billet dont la valeur - cent francs ! - est considérable pour qui la rapportera au montant de mes émoluments mensuels de l’époque, en d'autres termes mon argent de poche, soit cinq francs. Me voici prêt à engager une dépense déraisonnable qui hante mes rêves depuis plusieurs semaines déjà. Mais je vais un peu trop vite... Revenons d'abord à un autre jour, un jeudi celui-là, le 27 janvier de cette même année 1972. J’en profite pour rappeler aux plus jeunes qu'en ces temps préhistoriques, on n'allait pas au collège le jeudi après-midi ; c’est l’année suivante seulement que fut instaurée la pause hebdomadaire du mercredi pour les scolaires.

Je vais reculer les aiguilles de la grande horloge et vous parler d'un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. Nous sommes le mercredi 13 décembre 1972. Je suis en possession d'un précieux billet dont la valeur - cent francs ! - est considérable pour qui la rapportera au montant de mes émoluments mensuels de l’époque, en d'autres termes mon argent de poche, soit cinq francs. Me voici prêt à engager une dépense déraisonnable qui hante mes rêves depuis plusieurs semaines déjà. Mais je vais un peu trop vite... Revenons d'abord à un autre jour, un jeudi celui-là, le 27 janvier de cette même année 1972. J’en profite pour rappeler aux plus jeunes qu'en ces temps préhistoriques, on n'allait pas au collège le jeudi après-midi ; c’est l’année suivante seulement que fut instaurée la pause hebdomadaire du mercredi pour les scolaires. Une source sûre m’a fait comprendre que le regretté Paul Motian n’était pas un grand fan des jeux de mots sur son nom. J’espère qu’il me pardonnera, là où il repose, le titre de cette note qui m’est inspirée par un disque en hommage à sa musique, rendu avec une délicatesse toute... motianesque par le saxophoniste Jean-Marc Padovani, qui vient de publier chez Naïve un Motian in Motion au nom tout aussi coupable de clin d’œil. Un disque motivé, aussi, par le fait que la disparition du batteur s’est produite selon lui « dans une relative indifférence », alors que de nombreux musiciens le considéraient (et le considèrent toujours) comme un musicien incontournable et une source dont ils revendiquent l’héritage et l’inspiration.

Une source sûre m’a fait comprendre que le regretté Paul Motian n’était pas un grand fan des jeux de mots sur son nom. J’espère qu’il me pardonnera, là où il repose, le titre de cette note qui m’est inspirée par un disque en hommage à sa musique, rendu avec une délicatesse toute... motianesque par le saxophoniste Jean-Marc Padovani, qui vient de publier chez Naïve un Motian in Motion au nom tout aussi coupable de clin d’œil. Un disque motivé, aussi, par le fait que la disparition du batteur s’est produite selon lui « dans une relative indifférence », alors que de nombreux musiciens le considéraient (et le considèrent toujours) comme un musicien incontournable et une source dont ils revendiquent l’héritage et l’inspiration. Si l’on peut, non sans raison, mettre en doute l’utilité du tri sélectif dans nos vies urbaines si pressées et fortement dosées en particules fines, on ne saurait en revanche émettre la moindre réserve quant au bien fondé du

Si l’on peut, non sans raison, mettre en doute l’utilité du tri sélectif dans nos vies urbaines si pressées et fortement dosées en particules fines, on ne saurait en revanche émettre la moindre réserve quant au bien fondé du

L’histoire remonte à la fin de l’année dernière. Je crois même me rappeler – vous me pardonnerez ce détail un peu trivial – que je patientais dans la rue, devant ma boulangerie. Quand mon téléphone a sonné, interrompant ainsi l’écoute d’un disque – mais cette fois, je suis bien incapable d’en dire plus à son sujet – alors sur le point de faire l’objet d’une chronique, je n’ai pas identifié illico la personne qui m’appelait. Trop de bruit dehors, certainement. Avant de comprendre qu’Olivier Bogé, musicien dont j’apprécie le travail depuis un bout de temps (j’ai les preuves écrites :

L’histoire remonte à la fin de l’année dernière. Je crois même me rappeler – vous me pardonnerez ce détail un peu trivial – que je patientais dans la rue, devant ma boulangerie. Quand mon téléphone a sonné, interrompant ainsi l’écoute d’un disque – mais cette fois, je suis bien incapable d’en dire plus à son sujet – alors sur le point de faire l’objet d’une chronique, je n’ai pas identifié illico la personne qui m’appelait. Trop de bruit dehors, certainement. Avant de comprendre qu’Olivier Bogé, musicien dont j’apprécie le travail depuis un bout de temps (j’ai les preuves écrites :

Il est des disques qui n’appartiennent qu’à eux-mêmes. Ce sont des inclassables, fruits d’un travail d’une sincérité sans faille et d’une telle évidence dans leur réalisation qu’on ne ressent pas le besoin de les affilier à une quelconque école ou de les ranger dans une boîte prédéfinie, certes commode mais qui, de toutes façons, sera trop exiguë pour eux. On doit les prendre tels qu’ils sont, sans restriction, et avec tout le respect qui leur est dû. Wanderer Septet, né de l’imagination fertile du contrebassiste Yves Rousseau, dont le récent Akasha en quartet était déjà de toute beauté, est de ceux-là, assurément. Et je vois qu’en mélomanes avertis, vous n’avez pas manqué de vous souvenir qu’il y a bientôt trois siècles (en octobre 1816 plus précisément), un certain Franz Schubert composait un lied appelé Der Wanderer (Le Voyageur). Ne cherchez plus, vous y êtes !

Il est des disques qui n’appartiennent qu’à eux-mêmes. Ce sont des inclassables, fruits d’un travail d’une sincérité sans faille et d’une telle évidence dans leur réalisation qu’on ne ressent pas le besoin de les affilier à une quelconque école ou de les ranger dans une boîte prédéfinie, certes commode mais qui, de toutes façons, sera trop exiguë pour eux. On doit les prendre tels qu’ils sont, sans restriction, et avec tout le respect qui leur est dû. Wanderer Septet, né de l’imagination fertile du contrebassiste Yves Rousseau, dont le récent Akasha en quartet était déjà de toute beauté, est de ceux-là, assurément. Et je vois qu’en mélomanes avertis, vous n’avez pas manqué de vous souvenir qu’il y a bientôt trois siècles (en octobre 1816 plus précisément), un certain Franz Schubert composait un lied appelé Der Wanderer (Le Voyageur). Ne cherchez plus, vous y êtes ! Il est des moments où le doute s’installe... C’est même assez fréquent, pour ne rien vous cacher. Est-ce que je vais trouver les bons mots pour transcrire au mieux ce qui me passe par la tête à l’écoute d’un disque que j’aime ? Comment vais-je parvenir à dépasser le stade de l’incitation à grand renfort de compliments trop chargés en adjectifs et autres adverbes ?

Il est des moments où le doute s’installe... C’est même assez fréquent, pour ne rien vous cacher. Est-ce que je vais trouver les bons mots pour transcrire au mieux ce qui me passe par la tête à l’écoute d’un disque que j’aime ? Comment vais-je parvenir à dépasser le stade de l’incitation à grand renfort de compliments trop chargés en adjectifs et autres adverbes ?