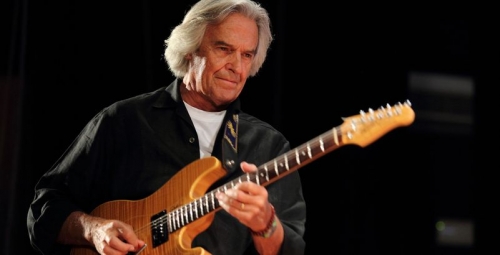

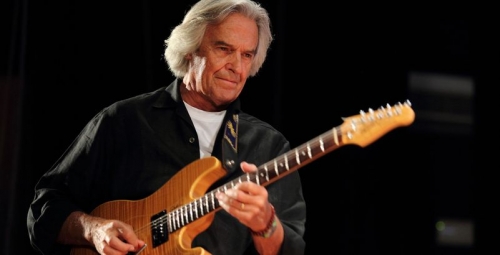

Je me suis plongé voici quelque temps, c'était au cours de l'automne dernier, dans la discographie très fournie d’un grand monsieur : John McLaughlin, dont la carte de visite, qui s'apparenterait plutôt à un who's who de la musique jouée depuis plus de quarante ans de par le monde, parle d’elle-même. Connu d’abord pour sa participation à l’aventure de Miles Davis - en particulier sur ces albums majeurs que sont In a Silent Way et Bitches Bew - à la fin des années 60, mais aussi à celle du Lifetime du batteur Tony Williams, ce guitariste virtuose a mis sur pieds une formation aujourd’hui presque mythique (en fait, ce qualificatif est idiot, je m'en rends compte, je veux dire par là que ce groupe, en particulier sa première mouture, celles des années 1970 à 1973, continue de me fasciner et que le quintette que McLaughlin avait formé avec Jan Hammer aux claviers, Jerry Goodman au violon, Rick Laird à la basse et Billy Cobham à la batterie semble toujours autant illuminé par la grâce), le Mahavishnu Orchestra, dont l’irradiation maximale (et la nôtre surtout) s’est produite entre les années 1971 et 1976, avant que son fondateur choisisse de s'éloigner d'un gourou un peu envahissant pour se tourner vers d'autres horizons, tout aussi propices à la méditation. Sa grande période créative suivante fut celle de l’ouverture vers la musique indienne : la naissance de Shakti au cours de la seconde moitié des années 70 en est un témoignage vibrant et unique, revivifié bien plus tard sous le nom de Remember Shakti. Une expérience unique que je vous invite très vivement à découvrir. Apprenez à plonger dans ces heures de musique qui semblent jouées en un continuum féerique, dans un étirement rythmique et hypnotique qui en dit long sur les trésors de vie intérieure qui l'habitent, pour mieux nous les offrir, aux antipodes de nos habitudes occidentales qui, elles, semblent courir après un temps frappé au sceau de l'urgence. Avec Shakti, la musique s'installe, elle s'expose en circonvolutions magiques et la confrontation de John McLaughlin avec ses pairs indiens est la source de vrais moments de grâce, où l'âme semble guider les doigts des musiciens. Il faudrait aussi parler de ce guitar trio parfois houleux mais extrêmement lumineux – une virtuosité à six mains qui fut l'objet de pas mal de critiques pas vraiment justifiées et qui nous laissa un disque splendide : Friday Night In San Francisco – avec Al Di Meola et Paco De Lucia, sans oublier l’hommage à John Coltrane que John McLaughlin rendit en 1973 en compagnie d'un Carlos Santana (Love Devotion Surrender) qui venait de publier ce qui reste peut-être son meilleur disque, Caravanserai, puis beaucoup plus tard en 1995 avec After the Rain, ni la belle collection d’albums en compagnie des plus grands (Trilok Gurtu, Elvin Jones, Dennis Chambers, Joey De Francesco, ...). Âgé aujourd’hui de 67 ans, John McLaughlin le Capricorne (voilà ce qui nous relie, en fait, lui et moi) est toujours sur la brèche : en témoigne 4th Dimension, sa formation actuelle où officie Hadrien Féraud, un jeune bassiste français qui fêtera cette année ses 25 ans et Floating Point, le dernier disque du groupe. Homme d’une élégance toute britannique, John McLaughlin m’a en outre fait un jour un très beau cadeau. Remontons un peu le cours du temps et arrêtons le calendrier des souvenirs au lundi 6 juillet 1992… Nous sommes dans les Vosges, plus précisément en la jolie petite ville de Vittel qui organisait en ces temps reculés, chaque été, un festival de guitare (aujourd’hui disparu, faute d’argent, de public et de soutien des collectivités locales... ce qui, à l'heure de la récession mondiale que nous connaissons, paraît nous renvoyer à une époque proche de l'Antiquité, il n'est que de voir les municipalités qui se pressent aujourd'hui pour fermer les robinets à toute dépense risquant de se voir apposer le label culturel, débarrassons-nous vite de tous ces saltimbanques si nous ne voulons pas creuser la dette, creuser la dette, creuser la dette... mais au fait, l'abime ne se trouverait-il pas au tréfonds du cerveau de certains de nos élus ?) où se côtoyaient quelques têtes d’affiches internationales et d’autres, moins en tête et plus locales. On y a vu Carlos Santana, Larry Corryel, Mike Stern… et beaucoup d’autres au rang desquels John McLaughlin et son trio de l’époque (Trilok Gurtu aux percussions, Dominique Di Piazza à la basse). En cette fin d’après-midi, j'arpentais les deux ou trois rues qui forment le centre de la ville (allez vous y promener un jour et promettez-moi de vous livrer à un exercice très instructif : comptez le nombre de salons de coiffure... Vous verrez, vous serez étonnés) et c’est en m'approchant du Palais des Congrès, lieu du Festival, que j’aperçus une silhouette qui m’était très familière : Mister John McLaughlin himself, tout juste sorti de l’exercice obligé de la balance des instruments. Ni une ni deux, je pris mon courage à deux mains – parce que je suis un faux extraverti et un vrai timide – et entrepris de l’aborder pour lui dire, en toute simplicité, combien sa musique avait été importante pour moi. Je me mis à lui parler avec une fièvre enfantine de ce Mahavishnu Orchestra en compagnie duquel j’avais passé beaucoup d’heures de musique. Ah, ce beau groupe sur lequel John McLaughlin régnait, tout habillé de blanc et qui jouait un drôle de rock mâtiné de jazz, urgent, virtuose, cérébral, voire mystique. On lui reprochait de jouer trop vite, de manquer d'âme, de vouloir gagner chaque année la course des 24 Heures du Manche (en particulier dans un magazine spécialisé aujourd'hui dirigé par le comique de service d'une émission de télé-crochet où défilent des créatures très souvent pathétiques, preuve que la roue tourne impitoyablement pour tout le monde, y compris pour ceux qui tentaient de nous faire croire à l'époque qu'ils étaient des êtres révoltés et combatifs). Balivernes, balivernes, on ne critique pas le Mahavishnu par ici : ce groupe brûlait sur scène comme sur disque, on retenait son souffle en écoutant sa musique. Tiens, j’ai même un souvenir très précis : le samedi 6 octobre 1973 (allez savoir pourquoi j’ai retenu cette date, peut-être parce que le même jour, un héros du sport français, le jeune automobiliste François Cevert, venait de se tuer pendant les essais d’un grand prix de Formule 1 de Watkins Glen à l’âge de 29 ans), la télévision (qui comptait trois chaînes exclusivement de service public – certes un peu contrôlé façon Voix de la France – à cette époque, ne l’oublions pas en notre ère de prolifération hertzienne, en voie de mise au pas toutefois) diffusait comme chaque semaine, pendant l’après-midi, un concert de rock dans le cadre d’une émission dont j’ai oublié le nom (Pop 2, peut-être. Oui, c'est ça : même que le présentateur commençait toujours par : « Salut, c'est Pop 2 ! » et vous savez quoi ? Eh bien ce type, c'est l'oncle d'un chanteur qui, lui aussi est membre du jury de cette émission dont je parle un peu plus haut. Notre monde médiatique est bien plus que petit, il est rétréci. Qu'on me rende mes idoles et qu'on expulse ces imposteurs ! Besson, au boulot !). Ce jour-là, j’ai fait connaissance avec le Mahavishnu Orchestra : autour de John McLaughlin, armé d'une somptueuse guitare à double manche et tout de blanc vêtu, officiaient des musiciens dont je ne tardai pas à apprendre qu’ils étaient de grands messieurs de la musique et qui avaient pour nom, je le rappelle au risque de me répéter parce que tel est mon plaisir, Jan Hammer, Billy Cobham, Rick Laird et Jerry Goodman : jazz électrique, musique complexe, d’une intensité stupéfiante. Je découvrais un nouvel univers, moi qui venait de gravir la paisible montagne du Grateful Dead (grâce au concours très particulier de mon gentil Arbre à Disques) et qui m’initiais depuis quelques mois à ce mouvement qu’on appelle le rock progressif (Pink Floyd, Yes, King Crimson, Genesis) ou la musique dite de l’École de Canterbury (Soft Machine, Matching Mole, Caravan, Hatfield & The North, ...). Une heure de concert à tomber de joie, suivie d’une virée en ville, à grands pas comme d'habitude, pour dénicher l’album chez mon disquaire favori. Patatras ! Rien dans les bacs ! Birds of Fire ? Connais pas mon bon monsieur… Impatience et rage, il me le fallait, en plus, pour une fois, j'avais mis de côté assez de sous pour me payer un disque (eh oui, les jeunes : je parle d'un temps où l'on achetait les disques, étonnant, non ?)… ce qui fut fait quelques jours plus tard (le 19, restons précis, je ne me rappelle plus l'heure exacte, vous m'en voyez désolé), à mon grand soulagement… Il est vrai qu’à cette époque, dans une petite ville de la Meuse, si jolie soit-elle et traversée par le fleuve, il fallait beaucoup plus qu’un clic (légal bien sûr) pour se procurer certains trésors… On attendait, parce qu’on ne pouvait pas faire autrement, on questionnait son commerçant, on lui montrait un article paru dans Best ou Rock’n’Folk, parfois notre vendeuse favorite notait la référence sur son cahier et nous promettait d’en parler au représentant lors de sa prochaine visite. Aujourd’hui… clic, clic et clic… et deux jours plus tard, l’objet est glissé dans votre boîte aux lettres (enfin, ça dépend du facteur tout de même : y a les méthodiques qui passent le carton sans dégât, d'autres qui massacrent un peu l'emballage en prenant un air dégagé, d'autres enfin qui renoncent et vous laissent un petit mot vous expliquant qu'ils reviendront demain, toujours en votre absence puisqu'à la même heure. Charge à vous d'aller, le lendemain, récupérer votre bien au bureau de Poste le plus proche. Conclusion : le disque est resté plus longtemps dans les entrepôts de La Poste qu'il n'a mis de temps à voyager, nous vivons une époque moderne). Tant qu’il y aura des objets, bien sûr…

Nostalgique, moi ? Tu parles… Bon, j’en étais où… Ah oui, ma rencontre avec John McLaughlin, ces petites choses que j’avais envie de lui dire, ma seule façon de le remercier, de lui expliquer combien sa musique avait pu m’aider et continuait d’être présente dans mon quotidien. « Je voulais vous dire que Mahavishnu, c’est un groupe que j’ai écouté pendant tout le reste de mon adolescence, j’ai même révisé mon baccalauréat en écoutant Visions of the Emerald Beyond en 1975, ce disque avec Jean-Luc Ponty au violon qui engage des duels somptueux avec vous avant que les chœurs ne chantent « Let me fulfill life ! ». Je voulais vous dire merci, tout simplement, pour tout ce que vous avez fait ». Tout sourire, d’une simplicité désarmante et dans un français impeccable (on n'est pas marié à une pianiste hexagonale pour rien), John McLaughlin eut alors cette réplique que je n’ai pas oublié : « Mais vous avez toujours l’air d’un adolescent ! ». Venant de lui, svelte et d'allure juvénile, j’ai cru deviner qu’il s’agissait d’une gentillesse, j’avais 34 ans à l’époque (c'est bizarre de me dire ça, encore un peu et j'aurais eu l'âge d'être mon propre fils... C'est idiot ce que je dis ? Oui ? Tant pis), alors j’ai savouré mon plaisir et quelques heures plus tard, pendant le concert de son trio, je n’ai pas pu éviter de repenser à ces quelques mots, avec beaucoup d'émotion. Une légende vivante m’avait adressé la parole sans être entouré de dix gardes du corps, il n’avait même pas paru incommodé par mon intrusion…

Dès le lendemain, gagné par la même urgence qu’en ce soir du 6 octobre 1973 où je m’étais mis en quête de Birds of Fire, je filai chez mon disquaire pour me procurer Qué Alegria, deuxième disque que le trio venait d’enregistrer. Sans imaginer forcément que de longues années plus tard, je l’aurais toujours en mains, avec le même plaisir et que je penserais à ces instants comme s’ils s’étaient déroulés quelques jours plus tôt.

Le temps ne compte pas, de toutes façons, et les souvenirs sont souvent nos meilleurs amis.

Lorsque j'avais acheté Bleu Pétrole au début de l'année dernière, je savais comme beaucoup d'autres qu'il serait le dernier disque d'

Lorsque j'avais acheté Bleu Pétrole au début de l'année dernière, je savais comme beaucoup d'autres qu'il serait le dernier disque d'

Troisième disque en trois ans pour le pianiste

Troisième disque en trois ans pour le pianiste

Francis Dreyfus a eu la bonne idée de publier tout récemment un coffret rassemblant l’intégrale des enregistrements que

Francis Dreyfus a eu la bonne idée de publier tout récemment un coffret rassemblant l’intégrale des enregistrements que  J’aurai l’occasion de revenir plus longuement sur le nouveau disque d’Henri Texier, Love Songs Reflexions, paru la semaine dernière chez Label Bleu. J’ai sur le feu en effet une chronique de cet album habité qu’on pourra lire prochainement sur le site de

J’aurai l’occasion de revenir plus longuement sur le nouveau disque d’Henri Texier, Love Songs Reflexions, paru la semaine dernière chez Label Bleu. J’ai sur le feu en effet une chronique de cet album habité qu’on pourra lire prochainement sur le site de  Je crois que jamais je ne dirai assez de bien de

Je crois que jamais je ne dirai assez de bien de  30 ans après sa mort, 50 ans après la parution d’un disque que beaucoup considèrent comme le meilleur passeport pour franchir les frontières de son œuvre,

30 ans après sa mort, 50 ans après la parution d’un disque que beaucoup considèrent comme le meilleur passeport pour franchir les frontières de son œuvre,