Disques de l'année... L’exercice peut paraître vain, tout comme l’idée d’un palmarès, mais comme l'ami Franpi s'y est collé, alors j'y vais de ma petite liste. Ici je vous propose en toute simplicité un rapide retour en arrière sur les mois qui viennent de s’écouler, en essayant, sans trop réfléchir toutefois, de penser aux disques (je me suis volontairement limité à ce qu’on appelle communément le jazz) dont les musiques me trottent dans la tête… C’est très injuste pour tous les autres – si nombreux – dont une petite sélection tout aussi incomplète vous est proposée à la fin de cette note. Je précise enfin que l’ordre de cette douzaine dorée ne répond à aucune logique particulière.

Libre(s)Ensemble

Pour sa démarche libertaire, ses élans et le souffle de ses influences, qui vont d’Ornette Coleman à King Crimson en passant par le Liberation Music Orchestra. Du grand art pour un grand ensemble. La bande à Tocanne frappe fort, elle qui nous séduisait déjà beaucoup avec 4 New Dreams et continue de nous passionner avec Mad Kluster Vol. 1. Libre(s)Ensemble n'en finit pas de tourner en boucle par ici…

Artaud : Music From Early Times

Trop méconnu et pourtant quel disque ! Vincent Artaud, compositeur, arrangeur, multi instrumentiste, réinvente son propre monde un peu mystérieux, celui des origines, entre grands espaces inquiets et paysages brûlants. Une certaine vision de l’infini passée inaperçue pour des raisons tout aussi mystérieuses… Il n’est jamais trop tard pour bien faire.

Perrine Mansuy Quartet : Vertigo Songs

Parce qu’il y a chez la pianiste et ses complices ce brin de folie onirique dont le charme opère instantanément. Une apparence de classicisme sous une trame très mélodique qui cède vite la place à un univers poétiquement décalé. La guitare de Rémy Decrouy est envoûtante, les percussions de Jean-Luc Difraya sont des enluminures et le chant de Marion Rampal nous embarque dans ses espiègleries. Perrine Mansuy nous enchante…

Sphère : Parhélie

Jean Kapsa, Antoine Reininger, Maxime Fleau. Ils sont jeunes, ils ont du talent à revendre. Leur premier disque, d’une grande maturité, n’est jamais démonstratif. La sérénité de leur propos vient apporter un contrepoint pacifié au quartet Festen, une autre formation subtilement créatrice de tension dont deux des musiciens du trio Sphère sont les membres très actifs. Tout ce petit monde est décidément passionnant.

Ping Machine : Des trucs pareils

Coup de cœur pour ce quasi big band aux envolées chaudes et puissantes, au sein duquel chaque musicien s’exprime dans un état de liberté dont on ressent vite le besoin à la manière d’une dépendance. Une réponse flamboyante aux fossoyeurs récurrents du jazz, qui est ici plus que vivant. Il bouillonne !

Maria Laura Baccarini : Furrow

Ou comment faire voler en éclats le répertoire de Cole Porter jusqu'à le rendre méconnaissable et lui donner une nouvelle dimension, fulgurante, entre jazz et rock, au point de dessiner parfois le portrait d’une version contemporaine du rock progressif. La voix de l’italienne est ici l’un des six instruments d’un groupe terriblement inventif. On se réjouit des prestations inspirées de Régis Huby ou Eric Echampard... et des autres !

Pierrick Pédron : Cheerleaders

Les majorettes du saxophoniste sont un peu énigmatiques. Rêve ? Réalité ? Allez savoir. Elles sont ici le prétexte à une suite d’histoires dans laquelle le sextet de Pierrick Pédron, ne cherche pas seulement à donner un prolongement au captivant Omry. Il est l’affirmation singulière d’une puissance aux couleurs presque rock et d’une créativité dont le jazz a le secret. Bref, c’est assez explosif et très chaleureux. Comme Pierrick Pédron lui-même.

Samuel Blaser : Boundless

Le jeune Helvète est un tromboniste prolifique qui n’hésite pas à bousculer notre confort douillet pour nous inviter à partager ses déambulations très imaginatives. Son association en quatuor dans lequel le guitariste Marc Ducret est parfait comme d’habitude, séduit par un cheminement complexe mais toujours débordant de vitalité. Quelques mois plus tôt, Blaser nous offrait avec Consort In Motion une relecture originale de Monteverdi, avec l’appui du regretté Paul Motian. Il était aussi de la fête des 4 New Dreams de Bruno Tocanne.

Stéphane Kerecki & John Taylor : Patience

Un duo presque nocturne, contrebasse et piano. Deux générations dont la conversation est une démonstration lumineuse. Ce disque est à sa manière une incarnation de l’harmonie vers lequel on revient naturellement, en toute confiance.

Stéphane Belmondo : The Same As It Never Was Before

Ici, il faudrait parler d’épanouissement. Le trompettiste est au meilleur d’une forme qui doit aussi beaucoup au talent de ses comparses et particulièrement d’une paire américaine de grande expérience, le pianiste Kirk Lightsey et le batteur Billy Hart. Un disque à savourer, tranquillement, pour sa plénitude et la sagesse qu’il dégage.

Lionel Belmondo "Hymne au Soleil" : Clair Obscur

Frère du précédent, le saxophoniste poursuit sa quête, celle du passage entre des univers qui ne sont séparés les uns des autres que dans les esprits les plus étroits. Suite d’Hymne au Soleil, Clair Obscur jette de nouveaux ponts entre la musique dite classique du début du XXe siècle et le jazz. Son « Nocturne », qui va de Gabriel Fauré à John Coltrane, est magnifiquement emblématique de la démarche d’un musicien habité.

Giovanni Mirabassi : Adelante

Le pianiste italien remet le couvert ! Dix ans après Avanti, Adelante se présente comme un manifeste avec sa succession d’hymnes puisés dans le patrimoine mondial de la résistance à l’oppression. Cette apologie de la liberté s’exprime dans toute la puissance d’une interprétation solitaire et méditative.

Et pour quelques galettes de plus

Je n’oublie pas, parmi des dizaines et des dizaines d’autres : Canto Negro (Henri Texier Nord Sud Quintet), Dig It To The End (Tonbruket), Five (Prysm), Songs Of Freedom (Nguyen Lê), The Crow (Plaistow), Avec deux ailes (Sébastien Llado Quartet), Heterotopos (D!Evrim), Seven Seas (Avishai Cohen), Prétextes (Christophe Dal Sasso), Downtown Sorry (Roberto Negro Trio), Nos sons unis (Big 4), Tower # 1 (Marc Ducret)… à vous de compléter maintenant.

Il faudrait plusieurs vies, quand on y réfléchit...

Bien que paru fin 2011, Des clairières dans le ciel a été enregistré voici près de cinq ans, au printemps 2007. Il est pour Lionel Belmondo la conclusion d’un cycle de trois albums dont l’ambition affichée est de « dépasser les clivages et de révéler les jeux d’influence qui font se rapprocher les musiques ».

Bien que paru fin 2011, Des clairières dans le ciel a été enregistré voici près de cinq ans, au printemps 2007. Il est pour Lionel Belmondo la conclusion d’un cycle de trois albums dont l’ambition affichée est de « dépasser les clivages et de révéler les jeux d’influence qui font se rapprocher les musiques ». En quelques mois d’existence, le label

En quelques mois d’existence, le label

Il n’est pas toujours facile de sauter par dessus les barrières d’univers musicaux considérées comme infranchissables à force de cloisonnements. Drôles de murs dont la raison d’être est souvent idéologique. On ne se mélange pas… Musique classique ou contemporaine, minimaliste, jazz, rock… les interactions ne sont pas si fréquentes - et souvent guettées du coin de l’oreille non sans un soupçon de méfiance.

Il n’est pas toujours facile de sauter par dessus les barrières d’univers musicaux considérées comme infranchissables à force de cloisonnements. Drôles de murs dont la raison d’être est souvent idéologique. On ne se mélange pas… Musique classique ou contemporaine, minimaliste, jazz, rock… les interactions ne sont pas si fréquentes - et souvent guettées du coin de l’oreille non sans un soupçon de méfiance. Voilà un disque en tous points réjouissant ! L’hommage que rendent la chanteuse

Voilà un disque en tous points réjouissant ! L’hommage que rendent la chanteuse

Pour un temps échappé du trio qu’il forme avec Gianluca Renzi et Leon Parker,

Pour un temps échappé du trio qu’il forme avec Gianluca Renzi et Leon Parker,  J’ignore encore si je tirerai le moindre profit de l’atelier d’écriture auquel je viens de m’inscrire auprès du Théâtre de la Manufacture à Nancy. Six séances de quatre heures sous la coordination d’un animateur qui va s’efforcer d'extirper de son groupe (une petite quinzaine d’adultes consentants) quelques fruits tombés de l'arbre d’une imagination pas toujours débridée, tout en proposant à ses victimes de réfléchir à la construction de personnages et de dialogues.

J’ignore encore si je tirerai le moindre profit de l’atelier d’écriture auquel je viens de m’inscrire auprès du Théâtre de la Manufacture à Nancy. Six séances de quatre heures sous la coordination d’un animateur qui va s’efforcer d'extirper de son groupe (une petite quinzaine d’adultes consentants) quelques fruits tombés de l'arbre d’une imagination pas toujours débridée, tout en proposant à ses victimes de réfléchir à la construction de personnages et de dialogues. Au départ, j’avais envisagé un texte d’énervement. Normal, quand on vit à peu près connecté au monde qui nous entoure et qu’on assiste au triste spectacle de la politique et aux agitations d’une clique plus encline à préserver ses privilèges qu’à se pencher sur l’épineuse question du bien commun et d’une nécessaire solidarité. Ce matin encore, j’entendais un vieux cheval de retour, sorti de l’obscurité dont il aurait mieux fait de ne pas s’extraire, appeler de ses vœux la formation en France d’un gouvernement technique dès le début du mois de janvier. Ah, le gouvernement technique : la nouvelle sucette dont nos chers et néanmoins incapables dirigeants viennent de s’emparer et qu’ils tètent goulûment. Son goût sucré semble garantir le bonheur, notre bonheur, pour les temps à venir et les dispenser de réfléchir. Ils avouent de fait leur propre mise hors jeu, oubliant toutefois d’exclure de leur proposition le coût exagéré de leur rétribution. Le bougre y allait même de ses suggestions ad hominem pour remplacer l’actuel politicien glissé dans le costume du premier ministre : Michel Camdessus, Pascal Lamy ou Jean-Claude Trichet. Un technicien vous dis-je !!! Pas un élu, non, un type qui s’y connaît en rouages de l’économie (et comme on le voit, ces braves gens susnommés ont parfaitement réussi jusqu’à présent). J’avais la désagréable impression que mon vieux bourrin des urnes, sachant la cause de son camp un peu perdue, nous suggérait même entre les lignes qu’une élection n’était peut-être même pas la solution idoine en ces temps de forte rigueur. Une élection ? Pour quoi faire ? Laisser le peuple donner son avis ? Allons donc !

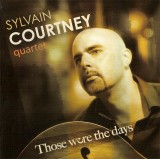

Au départ, j’avais envisagé un texte d’énervement. Normal, quand on vit à peu près connecté au monde qui nous entoure et qu’on assiste au triste spectacle de la politique et aux agitations d’une clique plus encline à préserver ses privilèges qu’à se pencher sur l’épineuse question du bien commun et d’une nécessaire solidarité. Ce matin encore, j’entendais un vieux cheval de retour, sorti de l’obscurité dont il aurait mieux fait de ne pas s’extraire, appeler de ses vœux la formation en France d’un gouvernement technique dès le début du mois de janvier. Ah, le gouvernement technique : la nouvelle sucette dont nos chers et néanmoins incapables dirigeants viennent de s’emparer et qu’ils tètent goulûment. Son goût sucré semble garantir le bonheur, notre bonheur, pour les temps à venir et les dispenser de réfléchir. Ils avouent de fait leur propre mise hors jeu, oubliant toutefois d’exclure de leur proposition le coût exagéré de leur rétribution. Le bougre y allait même de ses suggestions ad hominem pour remplacer l’actuel politicien glissé dans le costume du premier ministre : Michel Camdessus, Pascal Lamy ou Jean-Claude Trichet. Un technicien vous dis-je !!! Pas un élu, non, un type qui s’y connaît en rouages de l’économie (et comme on le voit, ces braves gens susnommés ont parfaitement réussi jusqu’à présent). J’avais la désagréable impression que mon vieux bourrin des urnes, sachant la cause de son camp un peu perdue, nous suggérait même entre les lignes qu’une élection n’était peut-être même pas la solution idoine en ces temps de forte rigueur. Une élection ? Pour quoi faire ? Laisser le peuple donner son avis ? Allons donc ! Voilà un album qui mérite beaucoup mieux que la confidentialité à laquelle son statut de disque autoproduit semble le destiner. Those Were The Days est en effet un recueil intimiste et chaleureux de ballades aux mélodies subtiles, souvent mid tempo, qui reflètent au plus près la personnalité de

Voilà un album qui mérite beaucoup mieux que la confidentialité à laquelle son statut de disque autoproduit semble le destiner. Those Were The Days est en effet un recueil intimiste et chaleureux de ballades aux mélodies subtiles, souvent mid tempo, qui reflètent au plus près la personnalité de  Il est des disques qui s’imposent. On sait tout de suite qu’on vient de découvrir une pépite qui va nous tenir compagnie un bon bout de temps. Ils affirment leur personnalité, et on ne saurait dire si leur qualité première est d’exprimer un esprit collectif puissant ou de transmuer l’amalgame d’individualités en ensemble soudé. Ils traduisent, avec toute l’élégance de leur énergie créative, le travail d’un toutinventif, constamment sur la brèche, qui déploie des couleurs en perpétuel renouvellement au fil d’une exploration passionnante. Une aventure bariolée, qui ne laisse jamais l’auditeur au bord de la route.

Il est des disques qui s’imposent. On sait tout de suite qu’on vient de découvrir une pépite qui va nous tenir compagnie un bon bout de temps. Ils affirment leur personnalité, et on ne saurait dire si leur qualité première est d’exprimer un esprit collectif puissant ou de transmuer l’amalgame d’individualités en ensemble soudé. Ils traduisent, avec toute l’élégance de leur énergie créative, le travail d’un toutinventif, constamment sur la brèche, qui déploie des couleurs en perpétuel renouvellement au fil d’une exploration passionnante. Une aventure bariolée, qui ne laisse jamais l’auditeur au bord de la route. En marge de la parution du nouvel album de Troc, nous avons posé quelques questions à un musicien aussi passionnant qu’énigmatique, le bassiste Jannick Top.

En marge de la parution du nouvel album de Troc, nous avons posé quelques questions à un musicien aussi passionnant qu’énigmatique, le bassiste Jannick Top. Souvenons-nous : il y a quelque temps, un grand monsieur du jazz, le batteur Paul Motian, nous quittait. J’avais évoqué

Souvenons-nous : il y a quelque temps, un grand monsieur du jazz, le batteur Paul Motian, nous quittait. J’avais évoqué

Quarante ans ! Ou presque. Qui aurait pu imaginer que l’éphémère Troc, né en 1971 et mis en cessation d’activité dès l’année suivante, non sans avoir publié un album devenu aujourd’hui uncollector et joué sa musique sur quelques grandes scènes européennes, pointerait à nouveau le bout du nez avec ce cru 2011 ? Cru qui est une agréable cuvée... Troc, une sacrée histoire qui commence à la fin des années 60 : celle de l’admiration réciproque entre un batteur, André Ceccarelli et un chanteur, Alex Ligertwood, dont les chemins s’étaient croisés du côté de Rome. Celle, surtout, d’une formation aux contours généreux dont les autres piliers avaient pour nom Henri Giordano (piano), Claude Engel ou Jacky Giraudeau (guitare) et Jannick Top (basse).

Quarante ans ! Ou presque. Qui aurait pu imaginer que l’éphémère Troc, né en 1971 et mis en cessation d’activité dès l’année suivante, non sans avoir publié un album devenu aujourd’hui uncollector et joué sa musique sur quelques grandes scènes européennes, pointerait à nouveau le bout du nez avec ce cru 2011 ? Cru qui est une agréable cuvée... Troc, une sacrée histoire qui commence à la fin des années 60 : celle de l’admiration réciproque entre un batteur, André Ceccarelli et un chanteur, Alex Ligertwood, dont les chemins s’étaient croisés du côté de Rome. Celle, surtout, d’une formation aux contours généreux dont les autres piliers avaient pour nom Henri Giordano (piano), Claude Engel ou Jacky Giraudeau (guitare) et Jannick Top (basse). Il y avait le Paris Jazz Big Band, voici maintenant le Nice Jazz Orchestra. Pierre Bertrand, qui avait su mettre sa science de l’arrangement, par une association fructueuse avec le trompettiste Nicolas Folmer, au service d’un big band dont Citizen Jazz saluait en son temps les prouesses à l’occasion d’un très consistant

Il y avait le Paris Jazz Big Band, voici maintenant le Nice Jazz Orchestra. Pierre Bertrand, qui avait su mettre sa science de l’arrangement, par une association fructueuse avec le trompettiste Nicolas Folmer, au service d’un big band dont Citizen Jazz saluait en son temps les prouesses à l’occasion d’un très consistant  Belle démonstration de la vitalité de la scène jazz suédoise ! Mais LED nous permet surtout de découvrir un batteur arrangeur qui n’hésite pas, comme beaucoup d’autres musiciens désormais, à instiller dans sa musique - d’essence jazz - la part de rock qu’elle mérite. Ou plutôt, si on l’en croit, pour avoir grandi avec une oreille jazz et une oreille rock il estime avoir « bouclé la boucle » avecThe Ocean, un album qu’il publie aujourd’hui sur le label indépendant Kopasetic Productions dans une formation dont on comprendra très vite pourquoi il a choisi de la baptiser ainsi.

Belle démonstration de la vitalité de la scène jazz suédoise ! Mais LED nous permet surtout de découvrir un batteur arrangeur qui n’hésite pas, comme beaucoup d’autres musiciens désormais, à instiller dans sa musique - d’essence jazz - la part de rock qu’elle mérite. Ou plutôt, si on l’en croit, pour avoir grandi avec une oreille jazz et une oreille rock il estime avoir « bouclé la boucle » avecThe Ocean, un album qu’il publie aujourd’hui sur le label indépendant Kopasetic Productions dans une formation dont on comprendra très vite pourquoi il a choisi de la baptiser ainsi. On croit toujours qu’on en a terminé – depuis tout ce temps passé à accumuler des galettes, à classer les enregistrements par session, parfois aussi à écouter un peu de musique - et qu’enfin, le rangement des disques estampillés John Coltrane connaîtra enfin la stabilité que la limitation physique du rayonnage finira bien de toutes façons par lui imposer. La liste des disques est longue, très longue, la pêche très souvent miraculeuse, le feu d’artifice à peine entaché par quelques incongruités mises sur le marché par d’obscurs labels plus soucieux de faire fructifier à bon compte d’inaudibles enregistrements captés avec les moyens du bord sur le dos courbé de la cohorte des collectionneurs – dont j’ai bien peur de faire partie – que de valoriser vraiment le génie du saxophoniste.

On croit toujours qu’on en a terminé – depuis tout ce temps passé à accumuler des galettes, à classer les enregistrements par session, parfois aussi à écouter un peu de musique - et qu’enfin, le rangement des disques estampillés John Coltrane connaîtra enfin la stabilité que la limitation physique du rayonnage finira bien de toutes façons par lui imposer. La liste des disques est longue, très longue, la pêche très souvent miraculeuse, le feu d’artifice à peine entaché par quelques incongruités mises sur le marché par d’obscurs labels plus soucieux de faire fructifier à bon compte d’inaudibles enregistrements captés avec les moyens du bord sur le dos courbé de la cohorte des collectionneurs – dont j’ai bien peur de faire partie – que de valoriser vraiment le génie du saxophoniste. C’est toujours la même histoire : on a beau savoir que nos héros finiront par quitter ce monde un jour ou l’autre, on a beau savoir qu’un petit coin du Paradis - celui des artistes aux yeux brillant de milliers d’étoiles - leur est réservé et conférera à leur art cette part d’éternité qu’ils ont tant méritée… quand vient le moment du départ, votre cœur saigne et vous n’y pouvez rien. Une lumière s’éteint et plonge votre quotidien dans une pénible pénombre que seuls les témoignages sonores gravés parviennent à éclairer un peu. Et à chaque fois vous enragez de constater que trop d’humains malfaisants se vautrent et s’exhibent dans une insolente longévité qui rend encore plus insupportable l’absence de vos magiciens.

C’est toujours la même histoire : on a beau savoir que nos héros finiront par quitter ce monde un jour ou l’autre, on a beau savoir qu’un petit coin du Paradis - celui des artistes aux yeux brillant de milliers d’étoiles - leur est réservé et conférera à leur art cette part d’éternité qu’ils ont tant méritée… quand vient le moment du départ, votre cœur saigne et vous n’y pouvez rien. Une lumière s’éteint et plonge votre quotidien dans une pénible pénombre que seuls les témoignages sonores gravés parviennent à éclairer un peu. Et à chaque fois vous enragez de constater que trop d’humains malfaisants se vautrent et s’exhibent dans une insolente longévité qui rend encore plus insupportable l’absence de vos magiciens.