#NJP2014, échos des pulsations /6

Samedi 18 octobre, 18 heures. La fin approche et c’est le moment d’un premier bilan devant la presse. Claude-Jean Antoine alias Tito et Patrick Kader, respectivement président et directeur de Nancy Jazz Pulsations, partagent leurs impressions ainsi que quelques chiffres qu’il n’est pas inutile de rappeler ici.

NJP : 165 concerts dont plus de la moitié dans les 7 salles de Nancy ; une fréquentation globale de 90000 spectateurs ; 30000 entrées payantes (parce que bon nombre de concerts sont gratuits), soit une légère progression par rapport à l’édition 2013, ce n’est pas négligeable ; des apéros jazz ; Pépinière en fête ; des actions culturelles : les quartiers musiques, les concerts jeune public, Jazz de Cœur (en hôpital), Jazz Inside (au Centre Pénitentiaire), des ateliers d’éveil musical, des expositions photo, un ciné jazz ; des captations de concerts ; 200 personnes chargées d’assurer le déroulement du festival... On le voit, NJP va au-delà du simple festival, c’est une dynamique à la fois horizontale (parce qu’elle s’étend sur toute la région) et verticale parce qu’elle couvre un grand nombre de styles musicaux et déploie les musiques par de nombreux moyens, pédagogiques notamment.

Du côté musical proprement dit, Patrick Kader a rappelé les temps forts et quelques uns de ses coups de cœur : Grégory Porter, Sylvain Luc & Stefano Di Battista, Thomas de Pourquery, Christine & The Queens, Otis Taylor, Guillaume Perret et, il le souligne, Electro Deluxe, grosse sensation de l’édition 2014, ce que je ne contredirai pas, on le sait ! Sans oublier ceux qui vont encore se produire, comme Gilberto Gil et Ibrahim Maalouf.

C’est un peu tout cela, NJP : il ne faut surtout pas s’arrêter au mot « jazz », qui reste très présent, en particulier à travers la programmation du Théâtre de la Manufacture et de la Salle Poirel (alors qu’il est de bon ton de pleurer sur un passé idéalisé et de déplorer la disparition du jazz) ; mais comprendre que cette manifestation cherche à attirer des publics diversifiés et, peut-être, se présenter pour eux comme l’occasion de belles découvertes. En 2014, comme en 2013 et en 2015, NJP suscite des enthousiasmes et des regrets, des sourires et des grimaces, mais joue pleinement son rôle. C’est un événement indispensable à l’automne de Nancy et ses environs, pour ne pas dire la Lorraine.

Et puisqu’on évoque la Lorraine, voici une habile transition au moment d’entrer sous le Chapiteau pour la dernière soirée.

Un groupe lorrain pour commencer, voilà finalement une bonne idée et c’est avec plaisir qu’on découvre un Mr Yaz en excellente forme. Un set ramassé (environ 45 minutes), une mise en place impeccable (le son est parfait), pour une musique mêlant funk, soul music et un rock très carré, le tout habilement saupoudré de quelques effets électroniques. Mais sans effets de manche inutiles, ce qui est à porter au crédit des cinq musiciens. La formation est bien emmenée par son chanteur Yacine El Fath, à l'évidence un adepte de Jamiroquai qui, on peut prendre les paris, a certainement dû être galvanisé par la prestation de James Copley la veille avec Electro Deluxe. Mr Yaz est une parfaite entrée en matière pour une soirée qui s’annonce assez longue ; surtout, la mise en avant de musiciens locaux devant un public nombreux (le Chapiteau est plein à craquer, même les escaliers des gradins sont occupés à 100%) est une pratique hautement recommandable, il faut remercier NJP de ne pas l’avoir oublié.

Ce concert de Mr Yaz est, de plus, pour moi l’occasion de souligner la présence aux claviers de Stéphane Escoms, dont le récent Meeting Point avec son Trio+ est un disque à découvrir. Escoms, qui a travaillé avec Chucho Valdés et Mario Stantchev, y dévoile une personnalité attachante et voyageuse, amoureuse de la mélodie et des rencontres (c'est peut-être ainsi qu'il faut comprendre ce +). Une autre facette – le versant jazz – d’un musicien qu’on a pu écouter au Chapiteau dans une expression plus binaire avec laquelle il semble très à son aise. Je lui adresse ici un amical salut et lui souhaite bonne route pour ses prochaines aventures !

Mr Yaz

Yacine El Fath (chant), Laurent Pisula (guitare), Stéphane Escoms (claviers), Claire Chookie Jack (basse), Romain Di Loreto (batterie).

Album associé : Dancing On The Moon (Mr Yaz - 2014)

Preuve que le nombre ne fait parfois rien à l’affaire. Il est entré seul en scène, avec l’air de celui qui est content de retrouver de vieux amis auxquels il va raconter quelques histoires savoureuses. Des tranches de vie. Avec le sourire. Gilberto Gil, c’est un grand monsieur, un septuagénaire en état de plénitude dont le récent Gilbertos Samba va constituer une partie importante de son répertoire. Ce titre n’est pas vraiment un clin d’œil narcissique, parce qu’il évoque avant tout la musique de son ami Joao Gilberto, même si le prénom commun peut aussi apparaître comme un point de passage entre leurs deux univers. Gil ira de ses propres compositions, dont une en français, un brin désuète, appelée « Touche pas à mon pote », écrite dans les années 80 ; il se fraiera aussi un chemin du côté de la Jamaïque en allant chercher deux compositions de Bob Marley, dont « No Woman No Cry ». Ce qui frappe avant tout pendant les 75 minutes de sa prestation, c’est le sentiment que le temps s’est arrêté et qu’une autre communication est possible, presque d’humain à humain, malgré la foule. La voix de Gilberto Gil reste ferme malgré les années qui ont passé, parfois il se risque à quelques élans vers les aigus, la tête perdue dans des rêves de fraternité. Et puis, le plus fascinant peut-être, ce rythme implacable, ce jeu de guitare sobre mais animé d’une force retenue qui vient vous chatouiller au creux de l’estomac. Celui qui fut Ministre de la Culture du Brésil est un musicien avant tout, habité par son art. Le public, venu en grande partie pour lui, lui réservera un triomphe bien mérité et sera récompensé par un double rappel. Un grand monsieur vient de passer.

Gilberto Gil (chant, guitare).

Disque associé : Gilbertos Samba (Sony - 2014)

C’est après que les choses se sont un peu gâtées… On ne peut pas tout réussir tout le temps, on n’est jamais à l’abri d’une erreur de programmation. Et personne n’en voudra à NJP de s’être un peu pris les pieds dans le tapis du Chapiteau pour une fois… Ce soir de clôture n’était ni le lieu, ni le moment propice au concert du trio suédois Dirty Loops. Coincée entre deux têtes d’affiche dont les musiques disent la géographie du monde, leur prestation fait un peu l’effet d’une dose de crème Chantilly versée dans un grand cru de Bourgogne. Un mélange parfait pour provoquer une indigestion et, en l’occurrence, fortement brouiller l’écoute. Insupportables claviers exhumés des funestes années 80, un chanteur certes techniquement au point mais sans âme, des reprises de ce qu’on peut imaginer de plus kitsch dans la galaxie pop mercantile des années passées et actuelles. On nous laisse entendre qu’il faudrait aborder cette démarche artistique au second degré ; que Jonah Nilsson, Henrik Linder et Aron Mellergårdh sont d’excellents musiciens…Mouais… Ce qui saute aux yeux, ou plutôt aux oreilles, c’est que le brouet est de ceux qui vous forcent à quitter la salle un peu plus tôt que prévu. Ce que j’ai fait, je dois bien l’avouer. Peut-être n’ai-je rien compris ? Peut-être suis-je trop vieux ? Mais tout cela me paraît si conformiste, si inoffensif… si rien.

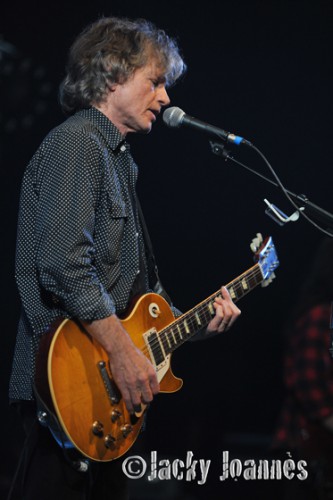

Je n’aurai donc pas eu l’occasion de revoir Ibrahim Maalouf et ses musiciens interpréter leurs Illusions (ce qu’ils avaient déjà fait au même endroit et presque à la même date l’année dernière). Mais quelques témoins privilégiés m’ont fait comprendre qu’ils avaient passé un bon moment, à peine troublé par un volume sonore trop élevé semble-t-il (c’était aussi le cas en 2013). Et je conclus naturellement ces échos par un ultime portrait signé de mon camarade Jacky Joannès, que je tiens à remercier ici chaleureusement pour ses livraisons de photographies tout aussi quotidiennes que bienvenues. Nous vous invitons lui et moi à retrouver prochainement Nancy Jazz Pulsations 2014 à travers un photo-reportage complet qui sera publié dans notre cher www.citizenjazz.com !

Rendez-vous en octobre 2015, pour la prochaine édition de Nancy Jazz Pulsations.

J'ai reçu depuis quelque temps plusieurs témoignages de confiance et des remerciements assez émouvants qui m'interpellent vraiment. Au début de la semaine, un vieux pote amoureux de musique, travailleur acharné du partage de ses passions, me demandait l'autorisation de reproduire l'une des chroniques de mon blog dans son magazine. Hier, je recevais un message d'un pianiste qui tenait à me faire part du plaisir pris à la lecture d'un de mes textes ; il voulait m'en remercier, un comble alors que de mon point de vue, c'est plutôt moi le débiteur. Au cours de l'hiver, un autre musicien m'a sollicité, un peu dans l'urgence, pour que j'écrive le rédactionnel devant figurer sur la pochette de son nouveau disque. Un exercice de style dont j'ai essayé de m'acquitter au mieux, avec les moyens du bord, ceux de l’écriveur que je suis et dont je dispose tant bien que mal. On m'a aussi demandé si j'acceptais qu'un extrait d'une de mes chroniques figure sur le catalogue de la prochaine saison d'une salle de concert. Je travaille actuellement sur la rédaction du dossier de presse associé à la parution du disque d'un jeune guitariste. Tout récemment enfin, mon complice Jacky Joannès a relevé le défi - c’est moi qui l’ai lancé, je le reconnais - d'une prochaine exposition unissant textes et photographies ; celle-ci, programmée au mois d'octobre 2016, sera principalement consacrée aux saxophonistes et aux clarinettistes et devrait s'appeler « La part des anches ». J'ai même prévu de réaliser le petit livre de l'exposition avant qu'elle ne commence, afin de le proposer lors du vernissage.

J'ai reçu depuis quelque temps plusieurs témoignages de confiance et des remerciements assez émouvants qui m'interpellent vraiment. Au début de la semaine, un vieux pote amoureux de musique, travailleur acharné du partage de ses passions, me demandait l'autorisation de reproduire l'une des chroniques de mon blog dans son magazine. Hier, je recevais un message d'un pianiste qui tenait à me faire part du plaisir pris à la lecture d'un de mes textes ; il voulait m'en remercier, un comble alors que de mon point de vue, c'est plutôt moi le débiteur. Au cours de l'hiver, un autre musicien m'a sollicité, un peu dans l'urgence, pour que j'écrive le rédactionnel devant figurer sur la pochette de son nouveau disque. Un exercice de style dont j'ai essayé de m'acquitter au mieux, avec les moyens du bord, ceux de l’écriveur que je suis et dont je dispose tant bien que mal. On m'a aussi demandé si j'acceptais qu'un extrait d'une de mes chroniques figure sur le catalogue de la prochaine saison d'une salle de concert. Je travaille actuellement sur la rédaction du dossier de presse associé à la parution du disque d'un jeune guitariste. Tout récemment enfin, mon complice Jacky Joannès a relevé le défi - c’est moi qui l’ai lancé, je le reconnais - d'une prochaine exposition unissant textes et photographies ; celle-ci, programmée au mois d'octobre 2016, sera principalement consacrée aux saxophonistes et aux clarinettistes et devrait s'appeler « La part des anches ». J'ai même prévu de réaliser le petit livre de l'exposition avant qu'elle ne commence, afin de le proposer lors du vernissage. Jamais deux sans trois. Fin avril, il était question ici d’un trio en immersion qui nous avait invité à partager sa

Jamais deux sans trois. Fin avril, il était question ici d’un trio en immersion qui nous avait invité à partager sa  Je vous aurai prévenu, vous ne pourrez pas dire : « Je ne savais pas ! » Parce que ce n’est pas la première fois que j’insiste sur le talent d’une chanteuse dont le parcours ne fait, selon moi, que commencer, malgré une histoire en musique qui remonte aujourd’hui à plus d’une quinzaine d’années, au cours desquelles elle s’est illustrée avec discrétion, affichant un talent qui ne peut aller désormais que vers l’épanouissement.

Je vous aurai prévenu, vous ne pourrez pas dire : « Je ne savais pas ! » Parce que ce n’est pas la première fois que j’insiste sur le talent d’une chanteuse dont le parcours ne fait, selon moi, que commencer, malgré une histoire en musique qui remonte aujourd’hui à plus d’une quinzaine d’années, au cours desquelles elle s’est illustrée avec discrétion, affichant un talent qui ne peut aller désormais que vers l’épanouissement.

Je connais Franck Agulhon depuis près de vingt ans… Je crois l'avoir vu pour la première fois en juillet 1995 : à cette époque, mon fils, alors saxophoniste en herbe et âgé de dix ans, terminait sa première année à l'École des Musiques Actuelles de Nancy et participait à un ultime stage de trois jours avant les vacances d'été. Parmi les musiciens chargés de l'animation, il y avait un jeune batteur qui attirait d'emblée la sympathie par sa simplicité désarmante et sa grande gentillesse.

Je connais Franck Agulhon depuis près de vingt ans… Je crois l'avoir vu pour la première fois en juillet 1995 : à cette époque, mon fils, alors saxophoniste en herbe et âgé de dix ans, terminait sa première année à l'École des Musiques Actuelles de Nancy et participait à un ultime stage de trois jours avant les vacances d'été. Parmi les musiciens chargés de l'animation, il y avait un jeune batteur qui attirait d'emblée la sympathie par sa simplicité désarmante et sa grande gentillesse.

Allez, une fois n'est pas coutume : malgré les vrais morceaux promis par le sous-titre de mon blog, je ne vais pas vous parler de musique aujourd'hui… Encore que l'évocation d'un appareil électro-ménager - en l'occurrence un lave-vaisselle - puisse toujours donner lieu à une analyse qui le rapprochera d'un instrument : c'est vrai, un tel objet émet des sons, il semble parfois animé d'un tempo et ses cycles – comme autant de rythmes - de variations, ses sonorités liquides ne sont pas sans faire penser à certains arrangements orchestraux contemporains, et j'irais même jusqu'à penser que son bruit constitutif est en lui-même une forme élaborée de musique. Certainement pas plus ennuyeuse que celle qu’émettent nos éminences casquées dont les sons font frissonner les fessiers soi-disant festifs de tous les continents. Une musique du quotidien de nos cuisines tout aussi captivante que je ne sais quelle playlist fourguée chaque jour sur telle radio de service dit public, laconiquement vendue par une voix dont la capacité à lire avec conviction les dossiers de presse écrits par d’autres m’émeut à un point que vous ne sauriez imaginer... « On aime, on vous en parle ». Tu parles, Charles, tu ferais mieux de la garder pour toi, ta liste chloroformée.

Allez, une fois n'est pas coutume : malgré les vrais morceaux promis par le sous-titre de mon blog, je ne vais pas vous parler de musique aujourd'hui… Encore que l'évocation d'un appareil électro-ménager - en l'occurrence un lave-vaisselle - puisse toujours donner lieu à une analyse qui le rapprochera d'un instrument : c'est vrai, un tel objet émet des sons, il semble parfois animé d'un tempo et ses cycles – comme autant de rythmes - de variations, ses sonorités liquides ne sont pas sans faire penser à certains arrangements orchestraux contemporains, et j'irais même jusqu'à penser que son bruit constitutif est en lui-même une forme élaborée de musique. Certainement pas plus ennuyeuse que celle qu’émettent nos éminences casquées dont les sons font frissonner les fessiers soi-disant festifs de tous les continents. Une musique du quotidien de nos cuisines tout aussi captivante que je ne sais quelle playlist fourguée chaque jour sur telle radio de service dit public, laconiquement vendue par une voix dont la capacité à lire avec conviction les dossiers de presse écrits par d’autres m’émeut à un point que vous ne sauriez imaginer... « On aime, on vous en parle ». Tu parles, Charles, tu ferais mieux de la garder pour toi, ta liste chloroformée. Vous allez me dire que je radote… A la fin de l’année 2012, j’avais déjà évoqué les Leçons de Jazz d’

Vous allez me dire que je radote… A la fin de l’année 2012, j’avais déjà évoqué les Leçons de Jazz d’

S'y asseoir, même muni d'un livre, c'est l'occasion privilégiée d'une observation tranquille de la congrégation bigarrée des passagers. Ce faisant, je me suis attelé à un petit travail consistant à scruter discrètement mes compagnons d’infortune itinérante et à noter rapidement, le soir, quelques unes des scénettes dans la contemplation – d’un œil, l’autre continuant sa lecture - desquelles j’ai pu me complaire. Si l’expérience s’avère concluante, j’envisage de rassembler ces textes après une relecture minutieuse sous la forme d’un livre qui paraîtra d’ici à deux ans.

S'y asseoir, même muni d'un livre, c'est l'occasion privilégiée d'une observation tranquille de la congrégation bigarrée des passagers. Ce faisant, je me suis attelé à un petit travail consistant à scruter discrètement mes compagnons d’infortune itinérante et à noter rapidement, le soir, quelques unes des scénettes dans la contemplation – d’un œil, l’autre continuant sa lecture - desquelles j’ai pu me complaire. Si l’expérience s’avère concluante, j’envisage de rassembler ces textes après une relecture minutieuse sous la forme d’un livre qui paraîtra d’ici à deux ans.

De deux choses l’une : ou vous connaissez depuis belle lurette l’étendue du talent de

De deux choses l’une : ou vous connaissez depuis belle lurette l’étendue du talent de  Voilà un peu plus d’une semaine que les feux de l’édition 2013 de Nancy Jazz Pulsations se sont éteints. Avec une fréquentation de 100000 spectateurs, toutes manifestations comprises et un total de 29000 entrées payantes, NJP affiche un bilan correct qui est aussi celui de ses 40 ans, fêtés sous le signe de la Nouvelle-Orléans, berceau du jazz.

Voilà un peu plus d’une semaine que les feux de l’édition 2013 de Nancy Jazz Pulsations se sont éteints. Avec une fréquentation de 100000 spectateurs, toutes manifestations comprises et un total de 29000 entrées payantes, NJP affiche un bilan correct qui est aussi celui de ses 40 ans, fêtés sous le signe de la Nouvelle-Orléans, berceau du jazz. Si quelqu’un m’avait dit un jour que j’écouterais un disque dans lequel un rappeur déclame des textes de Nietzsche, je suis certain que je l’aurais pris pour un hurluberlu. Mais ça va pas la tête ?

Si quelqu’un m’avait dit un jour que j’écouterais un disque dans lequel un rappeur déclame des textes de Nietzsche, je suis certain que je l’aurais pris pour un hurluberlu. Mais ça va pas la tête ?

C'est au mois d'octobre 2010 que j'ai découvert sur scène la musique de

C'est au mois d'octobre 2010 que j'ai découvert sur scène la musique de