Juillet 2013

Juillet 2013

Je suis confronté à une drôle d'équation personnelle… Ne vous faites pas de souci, je ne vais pas vous raconter ici ma vie, mais juste tenter de partager une situation qu'il m'arrive de connaître de temps à autre et que je crois intéressante en ce qu'elle me confronte à une limite naturelle que, finalement, je n'ai pas envie de franchir. Je vous explique…

Il est question de musique, bien sûr.

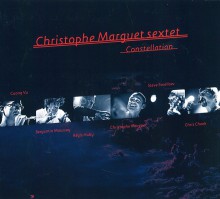

J'ai reçu il y a quelque temps le nouveau disque enregistré par le sextet du batteur Christophe Marguet. Cette Constellation interprétée par une formation magistrale me laisse sans voix, ou plutôt sans mots, puisqu'il s'agit ici d'écrire autour de la musique. J'ai écouté à plusieurs reprises ce double album publié sur l’impeccable label Abalone de Régis Huby - un habitué des réussites qui accomplit un véritable sans faute artistique - et, à chaque fois, je me suis retrouvé dans un état de bien-être assez difficile à décrire, dont la retranscription ne semble pas pouvoir passer chez moi par une analyse de la musique elle-même, mais plutôt par un simple mot d'ordre : « Allez-y, foncez, achetez-le, c'est un disque splendide, bourré à craquer d’humanité et riche de talents et d'émotions multicolores ! » Au-delà de cette injonction, je peine à trouver un angle d’attaque satisfaisant parce que je crains que mes mots ne finissent par trahir la musique elle-même.

Septembre 2013

Oui mais, c’est bien gentil tout ça mais... avouons-le, c’est quand même un peu injuste, non ?

Injuste pour le batteur, dont je loue déjà les qualités depuis belle lurette (et en particulier dans le cadre de sa participation au Strada d’Henri Texier) et qui faisait partie de ma brochette de Maîtres en 2012 pour une Pulsion que j’avais par ailleurs généreusement vantée dans une chronique de Citizen Jazz. Christophe Marguet, artiste accompli, musicien en quête de nouvelles rencontres, batteur infatigable et compositeur inspiré (à l’exception de « After The Rain » de John Coltrane en clôture de l’album, Marguet signe toutes les compositions).

Injuste pour Régis Huby qui joue ici bien plus que le rôle de stimulateur, puisqu’il participe à la fête aussi en tant que violoniste et contribue à lui-seul à faire dériver la musique vers des échappées belles qui ne sont pas, parfois, sans évoquer les couleurs impressionnistes de Songs No Songs du H3B de Denis Badault dont il était aussi l’un des éminents acteurs. Marguet, Huby, une sacrée collaboration qui n’en finit pas d’enchanter. Allez donc aussi prêter une oreille à leur travail aux côtés de l’immense Claude Tchamitchian pour un autre album coup de maître, Ways Out (Abalone, toujours et encore...). Tiens, j’en profite pour me rappeler (et vous rappeler si vous l’avez oublié, ce qui serait une grave erreur de votre part) un disque un peu fou, un peu barré de sa dame, la belle Maria-Laura Baccarini dont le Furrow, hommage iconoclaste à Cole Porter était un enchantement aux contours jazz et électriques assez inédits (avec aussi le guitariste Olivier Benoit, pas encore directeur de l’ONJ mais déjà grand monsieur, n’en déplaise à certains). Régis Huby, c’est le musicien génial qu’on rêve de croiser un jour ou l’autre, sur disque comme sur scène.

Injuste pour l’immense Steve Swallow dont la basse électrique continue de me fasciner. Pas n’importe qui, quand même, jetez un coup d’œil panoramique à son pédigrée et vous comprendrez. Swallow (monsieur Carla Bley, soit dit en passant), c’est la grande classe, l’élégance personnifiée et le talent à l’état pur. Jazzophile tardif (j’avais 27 ans quand j’ai acheté mon premier Coltrane), j’ai fait sa connaissance dans les années 90, lorsqu’il faisait partie du Transatlantik Quartet d’Henri Texier, pour des albums de chevet que sont Izlaz ou Colonel Skopje (et, un peu plus tard, dans Respect, un all stars avec Bob Brookmeyer, Paul Motian et Lee Konitz). Marguet et Swallow se connaissent bien, le premier ayant eu la chance de bénéficier du second comme directeur artistique en 1996 pour Résistance Poétique et en 1999 pour Les correspondances.

Injuste pour Benjamin Moussay, pianiste inventeur de climats étoilés qui brillent chaque jour un peu plus. Youn Sun Nah doit s’en souvenir puisqu’elle a fait appel à ses services en 2004, Claudia Solal aussi, Louis Sclavis pareil... Ecoutez le trio Atlas de ce dernier et les Sources qu’ils ont trouvées ! Le voici donc qui retrouve le giron Huby après avoir travaillé à ses côtés pour le projet All Around en 2011.

Injuste pour le trompettiste au talent frappé au coin de l’éclectisme Cuong Vu, un musicien qui, entre autres activités, rejoint régulièrement la bande à Pat Metheny depuis une dizaine d’années.

Injuste pour Chris Cheek, un saxophoniste qui ne se refuse pas, ici ou là, l’assistance de l’électronique et qu’on retrouve régulièrement avec le guitariste Kurt Rosenwinkel. Cheek, c’est important de le préciser, compte tenu des passions de Christophe Marguet, a aussi travaillé avec l’immense et regretté batteur Paul Motian, disparu voici peu et qui manque à tant de ses disciples.

Injuste oui, ne pas en dire plus, surtout que la formule sonore imaginée par le batteur et ses complices dessine des couleurs très particulières, qui passent en toute fluidité de climats apaisés, lumineux à d’autres, moins confortables et nés des perturbations atmosphériques engendrées par chacun des protagonistes. Tout sauf un disque de batteur, parce qu’ici, on parle collectif, on joue ensemble, on chante du début à la fin.

Un double disque qui s’ouvre par le balancement d’une pulsion nourricière, celle de « On The Boot », première occasion pour Chris Cheek et Cuong Vu de dévoiler l’étendue de leurs inspirations, soulevées par la luxuriance du paysage dessiné par leurs quatre acolytes. Au bout de cinq minutes, on sait qu’on a affaire à un grand disque.

« Satiric Dancer », les ostinatos de Moussay, le groove de Swallow et le chœur des soufflants enrichi des stimuli de cordes signés Régis Huby. Ca pousse, ça avance, ah c’est bon... avant que la route ne s’élève pour emprunter des chemins escarpés, sous les coups de boutoir de la basse et du Fender Rhodes. Le son est plus sale, forcément, sous la poussière, la température monte, les hommes transpirent. Marguet veille au grain, jamais la tension ne se relâche, on devine son plaisir de jeu, sa jubilation rythmique d’être à ce point propulsé par la basse du longiligne Steve. Vu et Cheek s’en donnent à cœur joie.

Avec « Argiropouli », la fête continue, d’abord sous la forme d’un hymne aux accents nostalgiques. On imaginerait volontiers un film italien, un peu fellinien, un peu années 60. Puis le violon de Régis Huby prend la parole, crée de nouvelles couleurs, s’évade vers ces ailleurs que seuls les musiciens connaissent. Imperceptiblement, on change de monde, nous voilà dans d’autres sphères, plus mystérieuses et sérielles. S’ensuivra un enivrant dialogue éthéré entre la basse si singulière de Steve Swallow et les claviers presques liquides de Benjamin Moussay. Tous deux semblent nous inviter à les rejoindre dans leur rêve. Entrons avec eux.

« D’en haut » marque une nouvelle rupture esthétique : Huby et Moussay engagent leurs compagnons à les suivre dans un univers qui – c’est évident – quitte les rivages du jazz pour s’échapper vers des contrées plus typiquement européennes et romantiques, comme s’il s’agissait de jeter des ponts, de magnifier un dialogue entre musiciens français et américains et donc de cultures différentes, mais complémentaires. La réponse de Chris Cheek ne se fait pas attendre, lui qui s’envole littéralement dans un chorus aérien de toute beauté. Visiblement ravi de ce rappel à l’ordre US, Marguet lui réplique par un fulgurant solo de batterie, histoire de montrer qu’il sait y faire. Suffit de demander...

Une batterie transition vers un majestueux « Benghazi » qui résonne des vibrations du Fender Rhodes associées à celles du violon. Voilà un thème à la mélodie grave et porteuse d’un blues inquiet qui n’est pas sans évoquer le monde d’Henri Texier et une composition comme « Indians ». Rien d’étonnant, quand on y pense : il est inimaginable d’envisager que l’influence du contrebassiste ne puisse avoir rejailli sur celle du batteur. Au tour de Cuong Vu de faire monter la fièvre : il est vrai aussi, que la paire Marguet Swallow continue d’irradier l’ensemble. Huby et Moussay, eux, jouent les enlumineurs illuminés... On ne s’en lasse pas.

Si l’ombre d’Henri Texier planait sur « Benghazi », on sait à qui est adressé le clin d’œil de « Only For Medical Reasons ». Voilà du Carla Bley pur jus, il y a un petit côté Lost Chords dans cette composition doucement chaloupée et chaotique où l’humour affleure, Cuong Vu se transforme alors en un double de Paolo Fresu et Chris Cheek endosse le costume d’Andy Sheppard. Quant à Swallow, on le sait, il est chez lui ! On s’y croirait...

« Last Song » : les européens reprennent l’avantage. Huby et Moussay entraînent leurs camarades au pays d’un romantisme néo-classique. Une composition courte, une mélodie concise (on rejoint ici H3B)... et pas de batterie. Marguet sait que, parfois, se taire c’est aussi jouer.

Retour aux fondamentaux du groove avec « Remember », dont le balancement est sublimé par la combinaison du drive de Marguet et la rondeur de la basse. Un boulevard pour les solistes qui trouvent là le terreau idéal à leurs explorations solaires. Mais ce disque n’est décidément pas comme les autres : une nouvelle rupture se fait jour, la lumière cède la place à une sorte d’éblouissement plus immobile. Grande classe, encore une fois.

On a parlé de route tout à l’heure, voici venir une « Old Road » qui n’a de vieux que son titre parce qu’il s’agit bel et bien d’une sacrée aventure, pas poussive pour deux sous, avec son thème entêtant et sa rythmique hypnotique. La patte Moussay, à n’en pas douter, et les éclats des solistes qui zèbrent le ciel de leurs élans (beaux échanges, une fois de plus, entre Cuong Vu et Chris Cheek) jusqu’à Régis Huby qui s’enflamme pour un final presque sautillant de joie.

Coltrane pour finir ! Quel beau cadeau... « After The Rain ». Cette fois, on se tait, on laisse l’orchestre – je trouve que ce mot convient bien à la formation – dérouler l’émotion du thème. Les couleurs, une fois encore, sont splendides, et si le saxophoniste est respecté, jamais il n’est singé. Les six musiciens parlent leur propre langue, ils réussissent une traduction simultanée des plus élégantes. Tous ensemble ! Chapeau bas.

Voilà... Je n’avais finalement pas grand chose à dire au sujet de ce disque, je pouvais juste vous décrire cette musique un peu comme si j’écrivais en direct le reportage d’une écoute attentive et, je l’avoue bien volontiers, sous le charme. Marguet, Huby, Moussay, Swallow, Vu et Cheek : cette dream team s’est réunie au studio La Buissonne de Pernes-lès-Fontaines au mois de septembre 2012 pour enfanter une Constellation dont les richesses sont immenses. Voilà un disque, je le sais depuis longtemps, qui sera de mes galettes de cœur. Signe qui ne trompe pas : il n’a pas quitté le sommet de la pile des disques en écoute. J’y reviens tout le temps.

29 septembre 2013, 22h55

Je crois que j’ai été un peu long...

Et si je vous parlais d’un disque tombé voici quelque temps dans ma boîte aux lettres (la vraie, celle qu’on ouvre, avec des enveloppes dedans et pas de publicités, parce qu’on a gentiment écrit dessus de ne pas en déposer).

Et si je vous parlais d’un disque tombé voici quelque temps dans ma boîte aux lettres (la vraie, celle qu’on ouvre, avec des enveloppes dedans et pas de publicités, parce qu’on a gentiment écrit dessus de ne pas en déposer).

S'y asseoir, même muni d'un livre, c'est l'occasion privilégiée d'une observation tranquille de la congrégation bigarrée des passagers. Ce faisant, je me suis attelé à un petit travail consistant à scruter discrètement mes compagnons d’infortune itinérante et à noter rapidement, le soir, quelques unes des scénettes dans la contemplation – d’un œil, l’autre continuant sa lecture - desquelles j’ai pu me complaire. Si l’expérience s’avère concluante, j’envisage de rassembler ces textes après une relecture minutieuse sous la forme d’un livre qui paraîtra d’ici à deux ans.

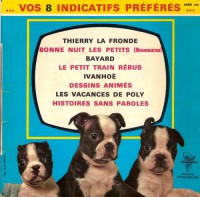

S'y asseoir, même muni d'un livre, c'est l'occasion privilégiée d'une observation tranquille de la congrégation bigarrée des passagers. Ce faisant, je me suis attelé à un petit travail consistant à scruter discrètement mes compagnons d’infortune itinérante et à noter rapidement, le soir, quelques unes des scénettes dans la contemplation – d’un œil, l’autre continuant sa lecture - desquelles j’ai pu me complaire. Si l’expérience s’avère concluante, j’envisage de rassembler ces textes après une relecture minutieuse sous la forme d’un livre qui paraîtra d’ici à deux ans.  Oups ! Alors là, c’est très confus dans ma mémoire de gamin de 6 ans. Je me souviens qu’à cette époque, on écoutait à la maison quelques disques comme « La mamma » de Charles Aznavour ou « L’auvergnat » de Georges Brassens. Je me rappelle aussi quelques chansons des Compagnons de la Chanson, de Nana Mouskouri ou de Marcel Amont. Quant à mes disques, ils étaient bien rares : il y a ce 45 tours avec Vos 8 indicatifs préférés (sic), annoté de ma main (j’ai juste écrit Denis Desassis 1964). Ce qui est amusant, c’est qu’en 1964, la télévision n’avait pas fait son intrusion au domicile de mes parents (qui écoutaient la radio, ce dont je ne les remercierai jamais assez) et que ce disque saluait des génériques entendus dans la lucarne en noir et blanc. Un an plus tard, je découvrirais un monde enchanté, celui de Colargol, avec des musiques de Mireille et les voix de Madeleine Barbulée, Henri Virlojeux ou Ricet Barrier. Mais c'est une autre histoire... Eh ouais !

Oups ! Alors là, c’est très confus dans ma mémoire de gamin de 6 ans. Je me souviens qu’à cette époque, on écoutait à la maison quelques disques comme « La mamma » de Charles Aznavour ou « L’auvergnat » de Georges Brassens. Je me rappelle aussi quelques chansons des Compagnons de la Chanson, de Nana Mouskouri ou de Marcel Amont. Quant à mes disques, ils étaient bien rares : il y a ce 45 tours avec Vos 8 indicatifs préférés (sic), annoté de ma main (j’ai juste écrit Denis Desassis 1964). Ce qui est amusant, c’est qu’en 1964, la télévision n’avait pas fait son intrusion au domicile de mes parents (qui écoutaient la radio, ce dont je ne les remercierai jamais assez) et que ce disque saluait des génériques entendus dans la lucarne en noir et blanc. Un an plus tard, je découvrirais un monde enchanté, celui de Colargol, avec des musiques de Mireille et les voix de Madeleine Barbulée, Henri Virlojeux ou Ricet Barrier. Mais c'est une autre histoire... Eh ouais ! Alors là, c’est une autre paire de manches ! Il s’en est passé des choses en dix ans. Je ne peux pas résumer cette aventure en quelques lignes parce que cette décennie reste l’une des plus affriolantes du point de vue de la musique. Avènement des Beatles, des Stones, le rock est devenu un langage universel, il s’est multiplié, diversifié, psychédélisé, parfois boursouflé. Il est parti dans tous les sens, a même réussi sa jonction avec le jazz grâce à Miles Davis. John Coltrane est parti depuis 7 ans, il n’a jamais été remplacé et le jazz se cherche un peu depuis sa mort. De mon côté, j’ai consacré beaucoup d’heures à écouter de la musique depuis quatre ans. J’ai écrit pas mal de choses à ce sujet mais je peux évoquer Creedence Clearwater Revival et le Grateful Dead, ce groupe californien qui m’a ouvert à d’autres musiques, comme le rock progressif de Yes, Genesis ou King Crimson. Après avoir succombé au souffle cuivré du rock du groupe Chicago (c’est par lui que j’ai commencé à aimer le saxophone), aux espaces infinis de Pink Floyd ou de la musique planante allemande (Tangerine Dream), je suis sensible au jazz-rock spiritualisé du Mahavishnu Orchestra et à celui de l’Ecole anglaise dite de Canterbury : Soft Machine ou Caravan, découvert en 1972 grâce à l’album Waterloo Lily. En ce début d’année, je complète ma discographie et j’achète le troisième album du groupe, qui reste l’un de mes préférés : In The Land Of Grey And Pink. Le groupe n’en finira plus, par la suite, de dissoudre sa musique dans une sorte de variété sans grande consistance. Mais il reste ses quatre premiers disques, tous très beaux. Cependant, la fin d'une époque s’annonce, c’était inéluctable...

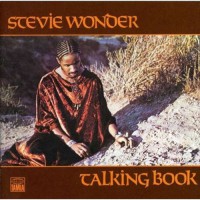

Alors là, c’est une autre paire de manches ! Il s’en est passé des choses en dix ans. Je ne peux pas résumer cette aventure en quelques lignes parce que cette décennie reste l’une des plus affriolantes du point de vue de la musique. Avènement des Beatles, des Stones, le rock est devenu un langage universel, il s’est multiplié, diversifié, psychédélisé, parfois boursouflé. Il est parti dans tous les sens, a même réussi sa jonction avec le jazz grâce à Miles Davis. John Coltrane est parti depuis 7 ans, il n’a jamais été remplacé et le jazz se cherche un peu depuis sa mort. De mon côté, j’ai consacré beaucoup d’heures à écouter de la musique depuis quatre ans. J’ai écrit pas mal de choses à ce sujet mais je peux évoquer Creedence Clearwater Revival et le Grateful Dead, ce groupe californien qui m’a ouvert à d’autres musiques, comme le rock progressif de Yes, Genesis ou King Crimson. Après avoir succombé au souffle cuivré du rock du groupe Chicago (c’est par lui que j’ai commencé à aimer le saxophone), aux espaces infinis de Pink Floyd ou de la musique planante allemande (Tangerine Dream), je suis sensible au jazz-rock spiritualisé du Mahavishnu Orchestra et à celui de l’Ecole anglaise dite de Canterbury : Soft Machine ou Caravan, découvert en 1972 grâce à l’album Waterloo Lily. En ce début d’année, je complète ma discographie et j’achète le troisième album du groupe, qui reste l’un de mes préférés : In The Land Of Grey And Pink. Le groupe n’en finira plus, par la suite, de dissoudre sa musique dans une sorte de variété sans grande consistance. Mais il reste ses quatre premiers disques, tous très beaux. Cependant, la fin d'une époque s’annonce, c’était inéluctable... Depuis la seconde moitié des années 70, le rock n’est plus très passionnant. Balayé par la vulgarité de la vague disco, boxé par les punks et leurs deux accords, il me faut faire avec les restes et laisser le capital acquis fructifier du mieux que possible. Ma grande découverte de cette décennie aura été la musique de Richard Pinhas, en solo ou avec son groupe Heldon. Fulgurances électriques et hypnotiques, dont les inspirateurs sont tout autant Jimi Hendrix que Robert Fripp, magnifiées par quelques albums incomparables comme Interface ou Stand By. Je n’oublie pas non plus des groupes tels qu’Univers Zéro ou Art Zoyd, né dans le sillage de Magma qui, désormais, n’est plus que l’ombre de lui-même (on commence à entendre parler d’un autre groupe, Offering) ; King Crimson new look est intéressant mais n’a pas la force de sa mouture 1972-1974. Genesis n’a d’intérêt que commercial, Weather Report a quitté la scène. Je sens qu’il me faut partir à la recherche d’autres sensations (peu de temps après, je me lancerai dans le vaste chantier Coltrane). En attendant, je complète certains manques de ma discothèque. En janvier 1984, j’achète quelques 33 tours de Stevie Wonder, dont le beau Talking Book. Stevie Wonder m’accompagne depuis plus de 7 ans : il m’a ensorcelé avec Songs In The Key Of Life en 1976.

Depuis la seconde moitié des années 70, le rock n’est plus très passionnant. Balayé par la vulgarité de la vague disco, boxé par les punks et leurs deux accords, il me faut faire avec les restes et laisser le capital acquis fructifier du mieux que possible. Ma grande découverte de cette décennie aura été la musique de Richard Pinhas, en solo ou avec son groupe Heldon. Fulgurances électriques et hypnotiques, dont les inspirateurs sont tout autant Jimi Hendrix que Robert Fripp, magnifiées par quelques albums incomparables comme Interface ou Stand By. Je n’oublie pas non plus des groupes tels qu’Univers Zéro ou Art Zoyd, né dans le sillage de Magma qui, désormais, n’est plus que l’ombre de lui-même (on commence à entendre parler d’un autre groupe, Offering) ; King Crimson new look est intéressant mais n’a pas la force de sa mouture 1972-1974. Genesis n’a d’intérêt que commercial, Weather Report a quitté la scène. Je sens qu’il me faut partir à la recherche d’autres sensations (peu de temps après, je me lancerai dans le vaste chantier Coltrane). En attendant, je complète certains manques de ma discothèque. En janvier 1984, j’achète quelques 33 tours de Stevie Wonder, dont le beau Talking Book. Stevie Wonder m’accompagne depuis plus de 7 ans : il m’a ensorcelé avec Songs In The Key Of Life en 1976.  A fond dans le jazz : durant cette décennie, j’ai découvert un nombre incalculable de musiciens magnifiques. Tout a commencé par John Coltrane et My Favorite Things. Méthodiquement, j’ai acheté, sinon tous ses disques, du moins tous ceux que je parvenais à me procurer (pas d’internet en 1994...), vouant un culte sans équivalent au saxophoniste, escaladant avec acharnement ce sommet musical engendré en une douzaine d’années (de 1955 à 1967). Parmi les artistes qui ont fait leur entrée dans mon univers musical, il y a beaucoup de français, dont Henri Texier, Michel Portal et Louis Sclavis. Ce dernier est probablement celui qui me fascine le plus, par sa créativité protéiforme. En ce mois de janvier, je plonge dans un coffret pas forcément de tout repos mais d’une incroyable richesse : Beauty Is A Rare Thing est l’intégrale des enregistrements du saxophoniste Ornette Coleman pour le compte du label Atlantic, à la fin des années 50 et au début des années 60. Et dire qu’il m’a fallu tout ce temps pour connaître ces trésors incomparables, dont le redoutable et génial Free Jazz. Je pourrais citer des dizaines d’autres noms pour caractériser les dix années écoulées, mais cette liste s’apparenterait à un bottin du jazz.

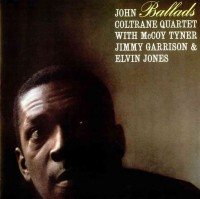

A fond dans le jazz : durant cette décennie, j’ai découvert un nombre incalculable de musiciens magnifiques. Tout a commencé par John Coltrane et My Favorite Things. Méthodiquement, j’ai acheté, sinon tous ses disques, du moins tous ceux que je parvenais à me procurer (pas d’internet en 1994...), vouant un culte sans équivalent au saxophoniste, escaladant avec acharnement ce sommet musical engendré en une douzaine d’années (de 1955 à 1967). Parmi les artistes qui ont fait leur entrée dans mon univers musical, il y a beaucoup de français, dont Henri Texier, Michel Portal et Louis Sclavis. Ce dernier est probablement celui qui me fascine le plus, par sa créativité protéiforme. En ce mois de janvier, je plonge dans un coffret pas forcément de tout repos mais d’une incroyable richesse : Beauty Is A Rare Thing est l’intégrale des enregistrements du saxophoniste Ornette Coleman pour le compte du label Atlantic, à la fin des années 50 et au début des années 60. Et dire qu’il m’a fallu tout ce temps pour connaître ces trésors incomparables, dont le redoutable et génial Free Jazz. Je pourrais citer des dizaines d’autres noms pour caractériser les dix années écoulées, mais cette liste s’apparenterait à un bottin du jazz. Je continue ma lente exploration du jazz, essentiellement celui qui a été enregistré à compter de la seconde moitié des années 50 (ce qui ne m’empêche pas, au gré de rééditions à bon marché en CD – le disque commence à se vendre mal - de me procurer de vieux albums de rock, comme ceux des Doors par exemple). Je trouve toujours, ça et là, des enregistrements de Coltrane que je ne connaissais pas. Je les achète, presque par réflexe, et ne suis jamais déçu, y compris quand certains disques s’apparentent à de véritables escroqueries. Grâce à un ami, j’ai également fait la connaissance, il y a trois ou quatre ans, de deux musiciens majeurs : le compositeur américain Steve Reich et, dans un tout autre genre, le contrebassiste Renaud Garcia-Fons, qui sont à ce jour des artistes dont la musique fait partie de celles qui m’habitent constamment. Je me suis acheté tous leurs disques ou presque. Tiens, c’est amusant (et assez révélateur quand j’y pense) : en ce mois de janvier 2004, j’écoute la réédition en digipack de Ballads de John Coltrane, que j’avais pourtant acheté en 1992. Mais le label Impulse sort des pistes inédites (dont quelques bonus tracks un peu malhonnêtes parfois...), le disque est devenu double et sa pochette est bien documentée. C’est un cadeau d’anniversaire que m’a fait mon fils, devenu lui-même entre temps un magnifique saxophoniste.

Je continue ma lente exploration du jazz, essentiellement celui qui a été enregistré à compter de la seconde moitié des années 50 (ce qui ne m’empêche pas, au gré de rééditions à bon marché en CD – le disque commence à se vendre mal - de me procurer de vieux albums de rock, comme ceux des Doors par exemple). Je trouve toujours, ça et là, des enregistrements de Coltrane que je ne connaissais pas. Je les achète, presque par réflexe, et ne suis jamais déçu, y compris quand certains disques s’apparentent à de véritables escroqueries. Grâce à un ami, j’ai également fait la connaissance, il y a trois ou quatre ans, de deux musiciens majeurs : le compositeur américain Steve Reich et, dans un tout autre genre, le contrebassiste Renaud Garcia-Fons, qui sont à ce jour des artistes dont la musique fait partie de celles qui m’habitent constamment. Je me suis acheté tous leurs disques ou presque. Tiens, c’est amusant (et assez révélateur quand j’y pense) : en ce mois de janvier 2004, j’écoute la réédition en digipack de Ballads de John Coltrane, que j’avais pourtant acheté en 1992. Mais le label Impulse sort des pistes inédites (dont quelques bonus tracks un peu malhonnêtes parfois...), le disque est devenu double et sa pochette est bien documentée. C’est un cadeau d’anniversaire que m’a fait mon fils, devenu lui-même entre temps un magnifique saxophoniste.  Que d’eau, que d’eau a coulé sous les ponts !

Que d’eau, que d’eau a coulé sous les ponts !

Amis de la nostalgie, je ne voudrais pas inciter certains d’entre vous à plonger dans les abîmes d’une célébration quasi pathologique du passé mais... lorsque j’ai appris qu’on pouvait se procurer pour une somme très raisonnable (à peine 3 € le disque) un coffret de 12 CD réunissant l’intégralité des albums studio enregistrés (et ici augmentés) par le groupe

Amis de la nostalgie, je ne voudrais pas inciter certains d’entre vous à plonger dans les abîmes d’une célébration quasi pathologique du passé mais... lorsque j’ai appris qu’on pouvait se procurer pour une somme très raisonnable (à peine 3 € le disque) un coffret de 12 CD réunissant l’intégralité des albums studio enregistrés (et ici augmentés) par le groupe  Deuxième volet des aventures de cette jeune quarte qui allie la science du jazz à l’énergie du rock. Damien Fleau (saxophone), Maxime Fleau (batterie), Jean Kapsa (piano) et Oliver Degabriele (contrebasse) écrivent une musique dense, nerveuse et habitée. Ils savent aussi atteindre l’épure, privilège des grands, leur « Grandfather’s Bed » en est une preuve. On est heureux de se sentir un peu comme membre de cette belle famille au sein de laquelle circule une énergie très contagieuse.

Deuxième volet des aventures de cette jeune quarte qui allie la science du jazz à l’énergie du rock. Damien Fleau (saxophone), Maxime Fleau (batterie), Jean Kapsa (piano) et Oliver Degabriele (contrebasse) écrivent une musique dense, nerveuse et habitée. Ils savent aussi atteindre l’épure, privilège des grands, leur « Grandfather’s Bed » en est une preuve. On est heureux de se sentir un peu comme membre de cette belle famille au sein de laquelle circule une énergie très contagieuse.  Encore une très belle année pour le tromboniste ! Hyperactif, notre Helvète préféré a notamment doublé la mise avec deux albums qui séduisent par la somme d’imagination et de liberté qu’ils respirent. Tout récemment, Mirror To Machaut offrait une relecture limpide de la musique de deux Guillaume du Moyen-Âge : de Machaut et Dufay. Mais avec As The Sea, Blaser avait sculpté quelques mois plus tôt la matière sonore d’un univers mouvant et jamais fini, en compagnie de ses amis Marc Ducret, Gerald Cleaver et Bänz Oester. Un disque énigmatique et passionnant de bout en bout.

Encore une très belle année pour le tromboniste ! Hyperactif, notre Helvète préféré a notamment doublé la mise avec deux albums qui séduisent par la somme d’imagination et de liberté qu’ils respirent. Tout récemment, Mirror To Machaut offrait une relecture limpide de la musique de deux Guillaume du Moyen-Âge : de Machaut et Dufay. Mais avec As The Sea, Blaser avait sculpté quelques mois plus tôt la matière sonore d’un univers mouvant et jamais fini, en compagnie de ses amis Marc Ducret, Gerald Cleaver et Bänz Oester. Un disque énigmatique et passionnant de bout en bout.  Le souffle cuivré d’un quatuor libre et onirique : celui de Rémi Gaudillat et Fred Roudet (trompette, bugle), Loïc Bachevillier (trombone), Laurent Vichard (clarinette basse). Quatre musiciens qui savent demander à leurs instruments de dépasser leur rôle de respirateurs naturels et leur donner le muscle de la pulsation. Leur musique entre ombre et lumière exhale un parfum impressionniste des plus séduisants, elle est une porte grande ouverte sur un imaginaire poétique dans lequel on plonge sans réserve.

Le souffle cuivré d’un quatuor libre et onirique : celui de Rémi Gaudillat et Fred Roudet (trompette, bugle), Loïc Bachevillier (trombone), Laurent Vichard (clarinette basse). Quatre musiciens qui savent demander à leurs instruments de dépasser leur rôle de respirateurs naturels et leur donner le muscle de la pulsation. Leur musique entre ombre et lumière exhale un parfum impressionniste des plus séduisants, elle est une porte grande ouverte sur un imaginaire poétique dans lequel on plonge sans réserve.  Quand deux amis décident de se donner les moyens et le temps de faire aboutir un vieux rêve : jouer une musique dont chaque détail compte, par un travail d’orfèvre appliqué à une matière sonore qui fait l’objet d’un soin maniaque. Leur jazz funk bienvenu est habité d’un gros son, il est interprété par une ribambelle d’amis dont certains ne sont pas les derniers venus, comme Marcus Miller. Un disque de plaisir total, qu’on écoute avec gourmandise en se disant qu’une production aussi aboutie est tout de même rare de nos jours. Chouette cadeau !

Quand deux amis décident de se donner les moyens et le temps de faire aboutir un vieux rêve : jouer une musique dont chaque détail compte, par un travail d’orfèvre appliqué à une matière sonore qui fait l’objet d’un soin maniaque. Leur jazz funk bienvenu est habité d’un gros son, il est interprété par une ribambelle d’amis dont certains ne sont pas les derniers venus, comme Marcus Miller. Un disque de plaisir total, qu’on écoute avec gourmandise en se disant qu’une production aussi aboutie est tout de même rare de nos jours. Chouette cadeau !  Un récidivisite, déjà haut placé en 2012, j'espère ne pas l'assommer avec mes coups de mâitre à répétition... Cette fois, le batteur joue la carte d’une dream team aux couleurs chatoyantes et forme un orchestre dont les richesses n’en finissent pas de se dévoiler au fil des écoutes. Constellation est de ces disques dont on peut dire sans se tromper qu’ils sont empreints de magie. Normal, Christophe Marguet s’est entouré de magiciens : Régis Huby (violon), Steve Swallow (basse), Benjamin Moussay (claviers), Chris Cheek (saxophone) et Cuong Vu (trompette). Du grand art.

Un récidivisite, déjà haut placé en 2012, j'espère ne pas l'assommer avec mes coups de mâitre à répétition... Cette fois, le batteur joue la carte d’une dream team aux couleurs chatoyantes et forme un orchestre dont les richesses n’en finissent pas de se dévoiler au fil des écoutes. Constellation est de ces disques dont on peut dire sans se tromper qu’ils sont empreints de magie. Normal, Christophe Marguet s’est entouré de magiciens : Régis Huby (violon), Steve Swallow (basse), Benjamin Moussay (claviers), Chris Cheek (saxophone) et Cuong Vu (trompette). Du grand art.  La formule est d’une apparente simplicité. 21 signifie ici 2+1, et plus exactement deux guitares et une batterie. Une combinaison originale et très électrique. Il y a ici tout ce qu’on aime (enfin, quand je dis on, je parle de moi, mais je sais que je ne suis pas seul à penser ainsi) : l’énergie, l’imprévu, le mystère, la fougue, les élans... En quarante minutes, Philippe Gordiani, Julien Desprez et Emmanuel Scarpa mettent les doigts dans la prise de courant de leur imaginaire et zèbrent de leurs éclairs notre ciel qui ne demande pas mieux qu’on lui fasse ainsi frissonner les étoiles. Coup de cœur et de foudre garantis à tous les amoureux des escapades un peu folles !

La formule est d’une apparente simplicité. 21 signifie ici 2+1, et plus exactement deux guitares et une batterie. Une combinaison originale et très électrique. Il y a ici tout ce qu’on aime (enfin, quand je dis on, je parle de moi, mais je sais que je ne suis pas seul à penser ainsi) : l’énergie, l’imprévu, le mystère, la fougue, les élans... En quarante minutes, Philippe Gordiani, Julien Desprez et Emmanuel Scarpa mettent les doigts dans la prise de courant de leur imaginaire et zèbrent de leurs éclairs notre ciel qui ne demande pas mieux qu’on lui fasse ainsi frissonner les étoiles. Coup de cœur et de foudre garantis à tous les amoureux des escapades un peu folles !  Décidément, Sylvain Rifflet (clarinette, saxophone) et Joce Mienniel (flûte) sont au sommet de leur art. En 2012, ils figuraient déjà en très bonne place dans ce palmarès. Avec l’Ensemble Art Sonic, ils inventent un univers géographique et sublimé, une musique de chambre du XXIème siècle. A leurs côtés, Cédric Chatelain (hautbois, cor anglais), Baptiste Germser (cor) et Sophie Bernardo (basson) sont les pièces vitales d’un quintette à vents irrésistible. Mine de rien, on assiste avec ce très beau disque à la naissance d'une musique qui n'en est qu'à ses premiers frémissements, en attendant la suite, qui nous comblera.

Décidément, Sylvain Rifflet (clarinette, saxophone) et Joce Mienniel (flûte) sont au sommet de leur art. En 2012, ils figuraient déjà en très bonne place dans ce palmarès. Avec l’Ensemble Art Sonic, ils inventent un univers géographique et sublimé, une musique de chambre du XXIème siècle. A leurs côtés, Cédric Chatelain (hautbois, cor anglais), Baptiste Germser (cor) et Sophie Bernardo (basson) sont les pièces vitales d’un quintette à vents irrésistible. Mine de rien, on assiste avec ce très beau disque à la naissance d'une musique qui n'en est qu'à ses premiers frémissements, en attendant la suite, qui nous comblera.  Que la lumière soit ! Après nous avoir raconté l'histoire d'un voyageur imaginaire, le saxophoniste prouve avec son second disque qu’il est bien plus qu’un jeune musicien talentueux : il est aussi un humain conscient, en quête d’un chant solaire qui irradie sa musique de la première à la dernière note. Il est entouré d’amis de renom : Tigran Hamasyan, Jeff Ballard, Sam Minaie. Ces derniers savent mettre leur art, avec humilité, au service d’une inspiration/respiration commune qui s'épanouit sur des compositions d'une grande limpidité. Bogé partage, partageons sa musique...

Que la lumière soit ! Après nous avoir raconté l'histoire d'un voyageur imaginaire, le saxophoniste prouve avec son second disque qu’il est bien plus qu’un jeune musicien talentueux : il est aussi un humain conscient, en quête d’un chant solaire qui irradie sa musique de la première à la dernière note. Il est entouré d’amis de renom : Tigran Hamasyan, Jeff Ballard, Sam Minaie. Ces derniers savent mettre leur art, avec humilité, au service d’une inspiration/respiration commune qui s'épanouit sur des compositions d'une grande limpidité. Bogé partage, partageons sa musique...  Aussitôt arrivé, déjà au sommet de la pile ! Neuf musiciens haut de gamme composent l’Ensemble Dédales dirigé par le passionnant violoniste Dominique Pifarély : Guillaume Roy (alto), Hélène Labarrière (contrebasse), Vincent Boisseau (clarinettes), François Corneloup (saxophone baryton), Pascal Gauchet (trompette, bugle), Christiane Bopp (trombone), Julien Padovani (piano), Eric Groleau (batterie), tous au service d’une musique à la fois savante et nourrie d’une pulsion hypnotique, libre et engagée dans l'invention de nouveaux paysages entre jazz et musique de chambre contemporaine. Time Geography est un disque aux variations subtiles, dont les richesses se dévoilent au fil des écoutes.

Aussitôt arrivé, déjà au sommet de la pile ! Neuf musiciens haut de gamme composent l’Ensemble Dédales dirigé par le passionnant violoniste Dominique Pifarély : Guillaume Roy (alto), Hélène Labarrière (contrebasse), Vincent Boisseau (clarinettes), François Corneloup (saxophone baryton), Pascal Gauchet (trompette, bugle), Christiane Bopp (trombone), Julien Padovani (piano), Eric Groleau (batterie), tous au service d’une musique à la fois savante et nourrie d’une pulsion hypnotique, libre et engagée dans l'invention de nouveaux paysages entre jazz et musique de chambre contemporaine. Time Geography est un disque aux variations subtiles, dont les richesses se dévoilent au fil des écoutes.  C’est d’une certaine manière le label Pépin et Plume d’Alban Darche qui est ici récompensé. Sa première référence, L’Orphicube, manifestait un fort pouvoir de séduction. Mais en fin d’année, le saxophoniste glissait au pied du sapin un second disque, une boîte de Noël un peu magique, pleine à craquer de chants tels que tous les enfants que nous sommes rêvent d’écouter le soir de la veillée. Un disque durable et enchanté, au plaisir augmenté par la lecture d'un conte signé Franpi Barriaux. Quoi, on n'a plus le droit de dire du bien des copains ?

C’est d’une certaine manière le label Pépin et Plume d’Alban Darche qui est ici récompensé. Sa première référence, L’Orphicube, manifestait un fort pouvoir de séduction. Mais en fin d’année, le saxophoniste glissait au pied du sapin un second disque, une boîte de Noël un peu magique, pleine à craquer de chants tels que tous les enfants que nous sommes rêvent d’écouter le soir de la veillée. Un disque durable et enchanté, au plaisir augmenté par la lecture d'un conte signé Franpi Barriaux. Quoi, on n'a plus le droit de dire du bien des copains ?

Les connaisseurs vous le diront : Philippe Gleizes est batteur et

Les connaisseurs vous le diront : Philippe Gleizes est batteur et  Dans la famille "Je voudrais un disque qui soit à la fois plein d'un jazz libre et créatif mais aussi un bel objet qu'on a envie de toucher, de garder près soi", je demande Les Passagers du Delta de

Dans la famille "Je voudrais un disque qui soit à la fois plein d'un jazz libre et créatif mais aussi un bel objet qu'on a envie de toucher, de garder près soi", je demande Les Passagers du Delta de  Comme bon nombre de ses confrères saxophonistes,

Comme bon nombre de ses confrères saxophonistes,  Si j'étais un type normal – donc paresseux – je n'aurais qu'une seule chose à vous dire : allez donc voir

Si j'étais un type normal – donc paresseux – je n'aurais qu'une seule chose à vous dire : allez donc voir  Voilà un peu plus d’une semaine que les feux de l’édition 2013 de Nancy Jazz Pulsations se sont éteints. Avec une fréquentation de 100000 spectateurs, toutes manifestations comprises et un total de 29000 entrées payantes, NJP affiche un bilan correct qui est aussi celui de ses 40 ans, fêtés sous le signe de la Nouvelle-Orléans, berceau du jazz.

Voilà un peu plus d’une semaine que les feux de l’édition 2013 de Nancy Jazz Pulsations se sont éteints. Avec une fréquentation de 100000 spectateurs, toutes manifestations comprises et un total de 29000 entrées payantes, NJP affiche un bilan correct qui est aussi celui de ses 40 ans, fêtés sous le signe de la Nouvelle-Orléans, berceau du jazz. Si quelqu’un m’avait dit un jour que j’écouterais un disque dans lequel un rappeur déclame des textes de Nietzsche, je suis certain que je l’aurais pris pour un hurluberlu. Mais ça va pas la tête ?

Si quelqu’un m’avait dit un jour que j’écouterais un disque dans lequel un rappeur déclame des textes de Nietzsche, je suis certain que je l’aurais pris pour un hurluberlu. Mais ça va pas la tête ? Juillet 2013

Juillet 2013 J’ai raconté voici plus de deux ans l’histoire d’

J’ai raconté voici plus de deux ans l’histoire d’

Je ne suis pas exactement un expert en ce qu’on appelle communément la musique classique. D’ailleurs, à bien y réfléchir et c’est là un de mes innombrables défauts - je vais finir par les croire congénitaux – je suis expert ès rien. Je papillonne, je fouine, je vais jeter un petit coup d’œil dans les recoins de mes découvertes, je soulève la poussière avant de la laisser retomber, des fois je trouve, des fois pas. Une quête anarchique des petits bonheurs de l’instant, sans réfléchir outre mesure. C’est comme ça, faut que je m’y fasse. Un jour, c’est sûr, je m’habituerai à cette tare...

Je ne suis pas exactement un expert en ce qu’on appelle communément la musique classique. D’ailleurs, à bien y réfléchir et c’est là un de mes innombrables défauts - je vais finir par les croire congénitaux – je suis expert ès rien. Je papillonne, je fouine, je vais jeter un petit coup d’œil dans les recoins de mes découvertes, je soulève la poussière avant de la laisser retomber, des fois je trouve, des fois pas. Une quête anarchique des petits bonheurs de l’instant, sans réfléchir outre mesure. C’est comme ça, faut que je m’y fasse. Un jour, c’est sûr, je m’habituerai à cette tare...

La courte vie de Lee Morgan – le trompettiste est mort à l’âge de 33 ans dans des circonstances tragiques puisque sa femme l’a tué d’un coup de pistolet après une violente dispute – pourrait faire l’objet d’un roman ou d’un film noirs. Mais l’histoire retiendra avant tout qu’en à peine plus d’une quinzaine d’années, non content d’enregistrer une trentaine d’albums en tant que leader, pour la plupart sur le label Blue Note, il aura côtoyé du début à la fin quelques-uns des personnages majeurs de l’histoire du jazz : Dizzy Gillespie, Art Blakey et les Jazz Messengers, Hank Mobley, Wayne Shorter, Joe Henderson, Jackie McLean et bien sûr John Coltrane, géant parmi les géants (pour l’album Blue Train en 1957).

La courte vie de Lee Morgan – le trompettiste est mort à l’âge de 33 ans dans des circonstances tragiques puisque sa femme l’a tué d’un coup de pistolet après une violente dispute – pourrait faire l’objet d’un roman ou d’un film noirs. Mais l’histoire retiendra avant tout qu’en à peine plus d’une quinzaine d’années, non content d’enregistrer une trentaine d’albums en tant que leader, pour la plupart sur le label Blue Note, il aura côtoyé du début à la fin quelques-uns des personnages majeurs de l’histoire du jazz : Dizzy Gillespie, Art Blakey et les Jazz Messengers, Hank Mobley, Wayne Shorter, Joe Henderson, Jackie McLean et bien sûr John Coltrane, géant parmi les géants (pour l’album Blue Train en 1957).