Ce n’est pas sans une certaine émotion que je vous livre le palmarès de la première cérémonie de remise des trophées qu’on appelle par ici les Maîtres. Cette soirée très privée – j’en étais à la fois le Président et l’unique spectateur – est née de mon incapacité absolue à me résoudre à l’élaboration d’une liste de mes dix albums préférés de l’année 2012. Je l’ai tenue chez moi, dans la solitude de ma perplexité, face à de cruels choix auxquels personne ne m’avait contraint. Un exercice auquel s’est déjà livré mon camarade Franpi, dont je vous invite à découvrir la sélection beaucoup plus sévère sur son blog. J’ai cru comprendre, par ailleurs, que la camarade Belette n’avait pas résisté au charme des listes...

Mon Top Ten, comme y disent, sera un Top 22… Je dois être trop enthousiaste, certainement, et donc vite prompt à vanter les mérites d’un grand nombre de disques, au risque, peut-être, de dissoudre dans un ensemble trop vaste les qualités immenses et intrinsèques de chacun d’entre eux. Mais c’est ainsi : je me dois de partager les bonheurs que me procurent la musique et les musiciens. J’ai bien peur d’apparaître comme un béat niais, toujours prêt à imaginer que ma joie peut aussi être celle des autres. M’en fous, j’assume... Comble de malchance, je ne dispose que d’une seule vie, ce qui ne me permet pas d’écouter tout ce qui mériterait de l’être (les grands absents de ma liste sont les premières victimes de cet agenda un peu trop chargé, et croyez-moi, ils sont nombreux). Et surtout que l’on ne se méprenne pas : j’ai énormément souffert pour parvenir à cette longue liste, j’ai sous le coude un bon paquet de disques qui auraient pu, ici ou là, en pousser d’autres vers la sortie. Que leurs auteurs ne m’en tiennent pas rigueur...

Ou peut-être que les mois qui viennent de s’écouler auront vu s’épanouir à nos oreilles des heures et des heures de musique enchantée en très grande quantité, faisant de 2012 un cru d’exception. Allez savoir…

Je ne trouve pas de réponse à ces interrogations. Je sais aussi qu’il va s’en trouver ici ou là pour me reprocher comme l’an passé d’avoir oublié le continent américain, dont je ne méconnais pas l’importance (même si, en réalité, beaucoup de disques m’auront échappé, forcément) mais qui, finalement, n’a pas besoin de mes modestes services pour se faire connaître. N’y voyez là aucune trace d’un patriotisme de mauvais aloi, comprenez simplement que bien souvent, tout près de nous, parfois à peine un peu plus loin, c’est déjà l’abondance ! Des labels, petits ou un peu plus grands, « sans bruit », en plastique ou en « carton », parfois associés en réseaux, déploient des trésors d’imagination pour faire vivre cette Musique qui le mérite bien ! Des artistes creusent jour après jour, non sans difficultés, leur sillon pour « réaliser » leurs rêves et les partager avec nous. Je n’ai donc entrevu – ou plutôt entrécouté – qu’une infime parcelle de ce vaste terrain sur lequel tous les jeux de l’imaginaire sont possibles.

On sera donc indulgent avec une sélection qui, finalement, n’en est pas une : elle est à prendre comme une suite de suggestions parmi lesquelles il se trouvera forcément un disque que vous aimerez. Ouvrez vos yeux, vos oreilles et votre cœur, le reste viendra naturellement… bref, gardez en vous toute la fraîcheur qui sera toujours votre alliée. L’ordre est alphabétique, parce que je ne vois aucune raison de m’astreindre à un classement...

Alea jacta est !

PS : in extremis, trois jours plus tard, je me suis permis d'ajouter un vingt-troisième élément que j'avais commis la grave erreur d'oublier alors qu'il a enluminé le début de l'année. Il s'agit de Soul Shelter, de Bojan Z. La mémoire a ses mystères, parfois... Ce Top 22 est en fait un Top 23 !

Yuvai Amihai Ensemble

La musique embrasée du guitariste Yuval Amihai est portée avec ce disque à un haut niveau de chaleur. Chant, mélodie, lyrisme et tradition… C’est beau, tout simplement. Damien Fleau y rayonne au saxophone soprano. Plus

La musique embrasée du guitariste Yuval Amihai est portée avec ce disque à un haut niveau de chaleur. Chant, mélodie, lyrisme et tradition… C’est beau, tout simplement. Damien Fleau y rayonne au saxophone soprano. Plus

Olivier Bogé : Imaginary Traveler

Le jeune saxophoniste a quelque chose d’un philosophe. Son premier album est en réalité une proposition – toujours mélodique et solaire – de retour sur soi. Se connaître, goûter chaque instant pour célébrer la vie. Une chance pour nous, un disque lumineux. Plus

Le jeune saxophoniste a quelque chose d’un philosophe. Son premier album est en réalité une proposition – toujours mélodique et solaire – de retour sur soi. Se connaître, goûter chaque instant pour célébrer la vie. Une chance pour nous, un disque lumineux. Plus

Emmanuel Borghi Trio : Keys, Strings And Brushes

Parce qu’il semble enfin lui-même, le pianiste Emmanuel Borghi frappe très juste avec un disque intime et mélodique. Sorti sur la pointe des pieds, son album mérite vraiment qu’on s’y attarde. Plus

Parce qu’il semble enfin lui-même, le pianiste Emmanuel Borghi frappe très juste avec un disque intime et mélodique. Sorti sur la pointe des pieds, son album mérite vraiment qu’on s’y attarde. Plus

Philippe Canovas : Thanks

En toute discrétion, le guitariste Philippe Canovas offre une musique raffinée et intime. C’est peu son histoire qu’il évoque, en une vingtaine d’épisodes courts et séduisants. Plus

En toute discrétion, le guitariste Philippe Canovas offre une musique raffinée et intime. C’est peu son histoire qu’il évoque, en une vingtaine d’épisodes courts et séduisants. Plus

Pierre Durand : Chapter 1 NOLA Improvisations

Disque presque solitaire, fruit d’un voyage initiatique à la Nouvelle Orléans entrepris par Pierre Durand dont la guitare évoque Coltrane, John Scofield et l’Afrique. Séduction immédiate. Plus

Disque presque solitaire, fruit d’un voyage initiatique à la Nouvelle Orléans entrepris par Pierre Durand dont la guitare évoque Coltrane, John Scofield et l’Afrique. Séduction immédiate. Plus

Electro Deluxe Big Band : Live in Paris

Un feu d’artifice entre soul, funk et jazz et un autre « maître », de cérémonie celui-là, en la personne du chanteur James Copley qui a fort à faire face à un Big Band furieux de douze soufflants. Ce disque devrait être remboursé par la Sécurité Sociale. Plus

Un feu d’artifice entre soul, funk et jazz et un autre « maître », de cérémonie celui-là, en la personne du chanteur James Copley qui a fort à faire face à un Big Band furieux de douze soufflants. Ce disque devrait être remboursé par la Sécurité Sociale. Plus

Renaud Garcia-Fons : Solo (The Marcevol Concert)

Le contrebassiste est un virtuose, on le sait. Mais habiter sa musique avec autant d’intensité est la marque des très grands. Ce concert en solitaire, où l’instrument ne rechigne pas à s’abandonner à quelques effets sonores, en est le témoignage vibrant et intemporel. Plus

Le contrebassiste est un virtuose, on le sait. Mais habiter sa musique avec autant d’intensité est la marque des très grands. Ce concert en solitaire, où l’instrument ne rechigne pas à s’abandonner à quelques effets sonores, en est le témoignage vibrant et intemporel. Plus

Antoine Hervé PMT QuarKtet

On pensait qu’Antoine Hervé était un musicien sérieux. Il est bien plus que cela et son quartet, dynamité par Jean-Charles Richard, Philippe Garcia et la facétieuse acousmatique de Véronique Wilmart, nous prouve qu’il est un passionnant créateur. Magique !

On pensait qu’Antoine Hervé était un musicien sérieux. Il est bien plus que cela et son quartet, dynamité par Jean-Charles Richard, Philippe Garcia et la facétieuse acousmatique de Véronique Wilmart, nous prouve qu’il est un passionnant créateur. Magique !

Daniel Humair New Reunion : Sweet & Sour

Le batteur Helvète n’a certainement plus rien à prouver et pourtant, il rebat les cartes en s’entourant d’une jeune garde dont la liberté d’expression invente un menu musical savoureux et épicé. Plus

Le batteur Helvète n’a certainement plus rien à prouver et pourtant, il rebat les cartes en s’entourant d’une jeune garde dont la liberté d’expression invente un menu musical savoureux et épicé. Plus

Stéphane Kerecki : Sound Architects

L’élégance de cet album est certainement celle du contrebassiste Stéphane Kerecki lui-même. Son trio est ici... un quintet, puisque Tony Malaby et Bojan Z sont aussi de la fête. La musique est habitée, la pulsation celle du cœur. Plus

L’élégance de cet album est certainement celle du contrebassiste Stéphane Kerecki lui-même. Son trio est ici... un quintet, puisque Tony Malaby et Bojan Z sont aussi de la fête. La musique est habitée, la pulsation celle du cœur. Plus

Christophe Marguet Résistance Poétique : Pulsion

La générosité est la marque de fabrique de ce quintet qui brille de mille feux. Sébastien Texier (saxophone, clarinette), Mauro Gargano (contrebasse), Bruno Angelini (piano) et Jean-Charles Richard (saxophones) entourent le batteur pour un chant… irrésistible ! Plus

La générosité est la marque de fabrique de ce quintet qui brille de mille feux. Sébastien Texier (saxophone, clarinette), Mauro Gargano (contrebasse), Bruno Angelini (piano) et Jean-Charles Richard (saxophones) entourent le batteur pour un chant… irrésistible ! Plus

Joce Mienniel : Paris Short Stories Vol. 1

Proche de Sylvain Rifflet avec lequel il pratique l’art secret de l’encodage, le flutiste Joce Mienniel n’est pas en reste avec un disque malicieux où trois trios rivalisent d’invention pour célébrer leurs amours musicales. On veut le volume 2 de ces très bonnes nouvelles ! Plus

Proche de Sylvain Rifflet avec lequel il pratique l’art secret de l’encodage, le flutiste Joce Mienniel n’est pas en reste avec un disque malicieux où trois trios rivalisent d’invention pour célébrer leurs amours musicales. On veut le volume 2 de ces très bonnes nouvelles ! Plus

ONJ : Piazzolla !

Daniel Yvinec et sa bande d’artificiers s’attaquent à un nouveau monument, Astor Piazzolla. Un tour de force où l’on n’entend pas de bandonéon ni même de tango. Et pourtant, la sensualité, celle de magnifiques textures sonores, est là. Plus

Daniel Yvinec et sa bande d’artificiers s’attaquent à un nouveau monument, Astor Piazzolla. Un tour de force où l’on n’entend pas de bandonéon ni même de tango. Et pourtant, la sensualité, celle de magnifiques textures sonores, est là. Plus

Anne Paceo : Yôkaï

La batteuse élargit son trio, faisant appel à la solidité de Stéphane Kerecki et à la jeunesse d’Antonin-Tri Hoang. Un disque qui fait affleurer une enfance africaine très chantante. Plus

La batteuse élargit son trio, faisant appel à la solidité de Stéphane Kerecki et à la jeunesse d’Antonin-Tri Hoang. Un disque qui fait affleurer une enfance africaine très chantante. Plus

Pierrick Pédron : Kubic’s Monk

On l’attendait plutôt avec un troisième volet de ses aventures électriques, mais voilà le saxophoniste qui déboule dans un hommage urgent et parfaitement maîtrisé à Thelonius Monk, enregistré en quelques heures. Le jazz comme il n’a jamais cessé d’être et le sera pour longtemps encore. Plus

On l’attendait plutôt avec un troisième volet de ses aventures électriques, mais voilà le saxophoniste qui déboule dans un hommage urgent et parfaitement maîtrisé à Thelonius Monk, enregistré en quelques heures. Le jazz comme il n’a jamais cessé d’être et le sera pour longtemps encore. Plus

Jean-Charles Richard : Traces

Le saxophoniste éclate aux côtés de Christophe Marguet (Pulsion), d’Antoine Hervé (PMT QuarKtet), mais aussi en trio pour un disque dont le titre aurait tout aussi bien pu être Empreintes tant il éclabousse de sa fougue une musique en climats aussi variés qu’intenses. Plus

Le saxophoniste éclate aux côtés de Christophe Marguet (Pulsion), d’Antoine Hervé (PMT QuarKtet), mais aussi en trio pour un disque dont le titre aurait tout aussi bien pu être Empreintes tant il éclabousse de sa fougue une musique en climats aussi variés qu’intenses. Plus

Sylvain Rifflet : Alphabet

Deux disques coup sur coup au début de l’année : d’abord de passionnants Beaux-Arts, puis cet Alphabet aux sonorités singulières, hors de toutes influences. Une création à l’état pur. Plus

Deux disques coup sur coup au début de l’année : d’abord de passionnants Beaux-Arts, puis cet Alphabet aux sonorités singulières, hors de toutes influences. Une création à l’état pur. Plus

Rusconi : Revolution

Un trio Helvète adepte de Sonic Youth, plutôt inclassable et éclectique, qui joue la carte d’un minimalisme mélodique très attachant. Au cœur de l’album, une longue composition, “Alice In The Sky”, avec le grand Fred Frith dans le rôle de l’invité. Plus

Un trio Helvète adepte de Sonic Youth, plutôt inclassable et éclectique, qui joue la carte d’un minimalisme mélodique très attachant. Au cœur de l’album, une longue composition, “Alice In The Sky”, avec le grand Fred Frith dans le rôle de l’invité. Plus

Jacques Schwarz-Bart : The Art Of Dreaming

Quand le rêve d’un homme devient la réalité d’un artiste. Avec ce disque, le saxophoniste parvient à une forme d’épanouissement qui confine à l’enchantement. On est à la fois heureux pour lui et pour nous tous qui profitons de cette irradiation. Plus

Quand le rêve d’un homme devient la réalité d’un artiste. Avec ce disque, le saxophoniste parvient à une forme d’épanouissement qui confine à l’enchantement. On est à la fois heureux pour lui et pour nous tous qui profitons de cette irradiation. Plus

Louis Sclavis Atlas Trio : Sources

Le clarinettiste n’en finira donc jamais de nous surprendre. Chaque disque est pour lui une nouvelle quête, et pour nous une formidable invitation au voyage, cette fois en trio. Du grand art. Plus

Le clarinettiste n’en finira donc jamais de nous surprendre. Chaque disque est pour lui une nouvelle quête, et pour nous une formidable invitation au voyage, cette fois en trio. Du grand art. Plus

Claude Tchamitchian : Ways Out

Le contrebassiste s’électrifie pour un album fascinant en quartet, avec Régis Huby (violon), Rémi Charmasson (guitare) et Christophe Marguet (batterie). Un univers se modèle devant nous, quelque part entre jazz et musiques progressives. Les cordes s’entrelacent, la batterie chante. Plus

Le contrebassiste s’électrifie pour un album fascinant en quartet, avec Régis Huby (violon), Rémi Charmasson (guitare) et Christophe Marguet (batterie). Un univers se modèle devant nous, quelque part entre jazz et musiques progressives. Les cordes s’entrelacent, la batterie chante. Plus

Bruno Tocanne : In A Suggestive Way

Plus coloriste que jamais, attentif à ses compagnons comme toujours, le batteur rend un hommage sensible à son « héros » Paul Motian. On est là au cœur du processus de création, c’est l’essence du jazz. Plus

Plus coloriste que jamais, attentif à ses compagnons comme toujours, le batteur rend un hommage sensible à son « héros » Paul Motian. On est là au cœur du processus de création, c’est l’essence du jazz. Plus

Bojan Z : Soul Shelter

![]()

Qu’on ne se méprenne pas sur le sens de cette note : adolescent, j’étais fasciné par la musique de Pink Floyd. Je me rappelle même avoir fait le siège du bureau de l’économe de mon lycée jusqu’à ce qu’il accepte l’idée d’affréter un bus pour emmener une cinquantaine de lycéens, dont ma sœur et moi, de Verdun à Nancy, histoire d'applaudir le groupe en pleine tournée promotionnelle de The Dark Side Of The Moon, au mois de décembre 1972. Je n’avais pas encore 15 ans, j’avais dans ma besace à musique de longues heures passées dans ma chambre à écouter « Echoes » et ses sirènes inquiétantes avec un camarade de classe. C’était le disque Meddle, emprunté à ma sœur - encore elle - qui avait eu la bonne idée de l'acheter… Aujourd’hui, le groupe occupe toujours une place non négligeable dans mon modeste Panthéon (qui est un peu décousu, je l’admets), ma préférence allant toutefois pour ses premières années : celle des deux premiers albums imprégnés de la folie de Syd Barrett mais aussi les suivantes et leur psychédélisme planant (jusqu'à Obscured By Clouds). The Dark Side Of The Moon aura marqué une rupture, celle d’un succès planétaire combiné à une disparition progressive des envolées cosmiques un peu folles pour céder la place à un univers plus contrôlé. Trop à mon goût, comme si le groupe perdait doucement son âme... Bien sûr, il y aura The Wall, en 1979, lui-même entré dans la légende mais… non, désolé, c’est un autre Pink Floyd dans lequel je ne me suis jamais vraiment retrouvé. Au point de m'ennuyer fermement avec la parution, quatre ans plus tard, de The Final Cut.

Qu’on ne se méprenne pas sur le sens de cette note : adolescent, j’étais fasciné par la musique de Pink Floyd. Je me rappelle même avoir fait le siège du bureau de l’économe de mon lycée jusqu’à ce qu’il accepte l’idée d’affréter un bus pour emmener une cinquantaine de lycéens, dont ma sœur et moi, de Verdun à Nancy, histoire d'applaudir le groupe en pleine tournée promotionnelle de The Dark Side Of The Moon, au mois de décembre 1972. Je n’avais pas encore 15 ans, j’avais dans ma besace à musique de longues heures passées dans ma chambre à écouter « Echoes » et ses sirènes inquiétantes avec un camarade de classe. C’était le disque Meddle, emprunté à ma sœur - encore elle - qui avait eu la bonne idée de l'acheter… Aujourd’hui, le groupe occupe toujours une place non négligeable dans mon modeste Panthéon (qui est un peu décousu, je l’admets), ma préférence allant toutefois pour ses premières années : celle des deux premiers albums imprégnés de la folie de Syd Barrett mais aussi les suivantes et leur psychédélisme planant (jusqu'à Obscured By Clouds). The Dark Side Of The Moon aura marqué une rupture, celle d’un succès planétaire combiné à une disparition progressive des envolées cosmiques un peu folles pour céder la place à un univers plus contrôlé. Trop à mon goût, comme si le groupe perdait doucement son âme... Bien sûr, il y aura The Wall, en 1979, lui-même entré dans la légende mais… non, désolé, c’est un autre Pink Floyd dans lequel je ne me suis jamais vraiment retrouvé. Au point de m'ennuyer fermement avec la parution, quatre ans plus tard, de The Final Cut.

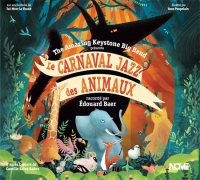

Dans notre grande série "Je ne suis pas forcément là où m'on attend et ça n'est pas pour me déplaire", voici quelques lignes consacrées à un disque publié au mois d'octobre par

Dans notre grande série "Je ne suis pas forcément là où m'on attend et ça n'est pas pour me déplaire", voici quelques lignes consacrées à un disque publié au mois d'octobre par  Jamais deux sans trois. Fin avril, il était question ici d’un trio en immersion qui nous avait invité à partager sa

Jamais deux sans trois. Fin avril, il était question ici d’un trio en immersion qui nous avait invité à partager sa  Une source sûre m’a fait comprendre que le regretté Paul Motian n’était pas un grand fan des jeux de mots sur son nom. J’espère qu’il me pardonnera, là où il repose, le titre de cette note qui m’est inspirée par un disque en hommage à sa musique, rendu avec une délicatesse toute... motianesque par le saxophoniste Jean-Marc Padovani, qui vient de publier chez Naïve un Motian in Motion au nom tout aussi coupable de clin d’œil. Un disque motivé, aussi, par le fait que la disparition du batteur s’est produite selon lui « dans une relative indifférence », alors que de nombreux musiciens le considéraient (et le considèrent toujours) comme un musicien incontournable et une source dont ils revendiquent l’héritage et l’inspiration.

Une source sûre m’a fait comprendre que le regretté Paul Motian n’était pas un grand fan des jeux de mots sur son nom. J’espère qu’il me pardonnera, là où il repose, le titre de cette note qui m’est inspirée par un disque en hommage à sa musique, rendu avec une délicatesse toute... motianesque par le saxophoniste Jean-Marc Padovani, qui vient de publier chez Naïve un Motian in Motion au nom tout aussi coupable de clin d’œil. Un disque motivé, aussi, par le fait que la disparition du batteur s’est produite selon lui « dans une relative indifférence », alors que de nombreux musiciens le considéraient (et le considèrent toujours) comme un musicien incontournable et une source dont ils revendiquent l’héritage et l’inspiration.

J’ai beau avoir abandonné l’idée d’un palmarès, il n’en reste pas moins que la deuxième étape du voyage proposé par l’Orchestre National de Jazz sous la direction d’Olivier Benoit pourrait bien constituer le sommet musical de mon année 2015. Déjà, l’an passé, la visite de notre capitale intitulée Europa Paris nous avait alertés sur la créativité d’une formation qui, d’ores et déjà, est peut-être la plus belle de tous les ONJ qui se sont succédé depuis 1986. Une première réponse cinglante à tous les Cassandre qui s’échinaient autour de la nomination d’un nouveau directeur pas conforme à leurs attentes. Pensez-donc, ce type-là manifeste une petite tendance à un désagréable bruitisme... pas sérieux tout cela ! J’avais pris aussitôt la défense de ce brillant aréopage de onze musiciens dans un texte appelé

J’ai beau avoir abandonné l’idée d’un palmarès, il n’en reste pas moins que la deuxième étape du voyage proposé par l’Orchestre National de Jazz sous la direction d’Olivier Benoit pourrait bien constituer le sommet musical de mon année 2015. Déjà, l’an passé, la visite de notre capitale intitulée Europa Paris nous avait alertés sur la créativité d’une formation qui, d’ores et déjà, est peut-être la plus belle de tous les ONJ qui se sont succédé depuis 1986. Une première réponse cinglante à tous les Cassandre qui s’échinaient autour de la nomination d’un nouveau directeur pas conforme à leurs attentes. Pensez-donc, ce type-là manifeste une petite tendance à un désagréable bruitisme... pas sérieux tout cela ! J’avais pris aussitôt la défense de ce brillant aréopage de onze musiciens dans un texte appelé  Il faut être un peu fou pour avoir l’idée de revisiter un monument tel qu’Escalator Over The Hills, cet opéra programme signé Carla Bley et Paul Haines, qualifié par ses géniteurs de chronotransduction (sic). Cette œuvre, elle-même grand format (trois années d’enregistrement, un triple vinyle au bout du compte, une kyrielle de musiciens venus de tous horizons, des influences intercontinentales, …), reste une énigme aujourd’hui encore. Bien malin qui saura la définir et en dessiner les contours exacts. Il n’empêche que deux doux inconscients, j’ai nommé le batteur Bruno Tocanne et le contrebassiste Bernard Santracruz, ont décidé un beau jour de relever le défi d’une relecture en formation élargie. Ils sont neuf, ont rôdé le répertoire d’

Il faut être un peu fou pour avoir l’idée de revisiter un monument tel qu’Escalator Over The Hills, cet opéra programme signé Carla Bley et Paul Haines, qualifié par ses géniteurs de chronotransduction (sic). Cette œuvre, elle-même grand format (trois années d’enregistrement, un triple vinyle au bout du compte, une kyrielle de musiciens venus de tous horizons, des influences intercontinentales, …), reste une énigme aujourd’hui encore. Bien malin qui saura la définir et en dessiner les contours exacts. Il n’empêche que deux doux inconscients, j’ai nommé le batteur Bruno Tocanne et le contrebassiste Bernard Santracruz, ont décidé un beau jour de relever le défi d’une relecture en formation élargie. Ils sont neuf, ont rôdé le répertoire d’ Comme je l’écrivais dans

Comme je l’écrivais dans  Loin d’être inactifs malgré un silence discographique de quatre ans, les Lorrains de l’Ensemble Bernica sont revenus avec un tonitruant

Loin d’être inactifs malgré un silence discographique de quatre ans, les Lorrains de l’Ensemble Bernica sont revenus avec un tonitruant  Il n’est pas jusqu’à un Pierrick Pédron qui n’ait succombé à la tentation de l’ensemble de taille XL. Après deux épisodes en formule réduite à un trio (Kubic’s Monk et Kubic’s Cure), voici le saxophoniste devenu chef d’orchestre d’une dizaine de musiciens autour d’un projet à la coloration électro-funk qui devrait certainement faire frissonner dès le début de l’année 2016. Son nouveau disque (And The), que j’ai eu la chance d’écouter il y a une dizaine de mois dans son mix provisoire, verra le jour en janvier chez Jazz Village. Cette musique est euphorique, elle fourmille en outre de mille détails sonores ciselés avec la complicité des deux sorciers que sont Vincent Artaud et Manu Gallet. Sans nul doute, And The fera grincer quelques dentiers que rebute cette vision du jazz, mais il va distiller, ça ne fait aucun doute, une énergie dont l’épicentre est à chercher quelque part du côté d’une belle déclaration d’amour. A la charnière de deux années, il se présente comme une indispensable transition à consommer sans modération. Puisse son bon sang (qui ne ment pas) irriguer notre quotidien...

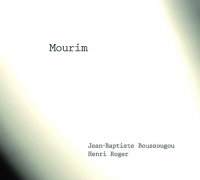

Il n’est pas jusqu’à un Pierrick Pédron qui n’ait succombé à la tentation de l’ensemble de taille XL. Après deux épisodes en formule réduite à un trio (Kubic’s Monk et Kubic’s Cure), voici le saxophoniste devenu chef d’orchestre d’une dizaine de musiciens autour d’un projet à la coloration électro-funk qui devrait certainement faire frissonner dès le début de l’année 2016. Son nouveau disque (And The), que j’ai eu la chance d’écouter il y a une dizaine de mois dans son mix provisoire, verra le jour en janvier chez Jazz Village. Cette musique est euphorique, elle fourmille en outre de mille détails sonores ciselés avec la complicité des deux sorciers que sont Vincent Artaud et Manu Gallet. Sans nul doute, And The fera grincer quelques dentiers que rebute cette vision du jazz, mais il va distiller, ça ne fait aucun doute, une énergie dont l’épicentre est à chercher quelque part du côté d’une belle déclaration d’amour. A la charnière de deux années, il se présente comme une indispensable transition à consommer sans modération. Puisse son bon sang (qui ne ment pas) irriguer notre quotidien... Vous ne trouverez pas ce disque par hasard... Inutile de vous bercer d’illusions, nous ne sommes pas arrivés au jour où l’album d’un trio tel que celui composé par

Vous ne trouverez pas ce disque par hasard... Inutile de vous bercer d’illusions, nous ne sommes pas arrivés au jour où l’album d’un trio tel que celui composé par  Le changement c’est maintenant. Oui, certes... mais j'aimerais consacrer cette note à un disque – et ce faisant à un artiste de premier plan – récemment publié, dont le flux musical a circulé instantanément dans mes veines, bien mieux que n’a pu le faire mon propre sang malgré le soutien depuis bientôt trente-trois ans d'une colonie de comprimés aux vertus anticoagulantes (11.949 à ce jour, desquels il faut toutefois retrancher quelques rarissimes oubliés matinaux. Pensez à fêter mes 12.000 cachets, ce sera le vendredi 18 mai. Fin de la parenthèse).

Le changement c’est maintenant. Oui, certes... mais j'aimerais consacrer cette note à un disque – et ce faisant à un artiste de premier plan – récemment publié, dont le flux musical a circulé instantanément dans mes veines, bien mieux que n’a pu le faire mon propre sang malgré le soutien depuis bientôt trente-trois ans d'une colonie de comprimés aux vertus anticoagulantes (11.949 à ce jour, desquels il faut toutefois retrancher quelques rarissimes oubliés matinaux. Pensez à fêter mes 12.000 cachets, ce sera le vendredi 18 mai. Fin de la parenthèse).

On ne va pas se mentir... Voilà bientôt onze ans que je consacre une part non négligeable de mon temps à gribouiller sur mon blog de trop longues phrases très souvent consacrées à la musique ou à ses protagonistes. Jusqu’à une période récente (pour être précis le 2 janvier dernier, soit le jour où j’ai reçu le disque dont il est question aujourd’hui), je n’avais jamais entendu parler d’un certain Louis Moreau Gottschalk, pianiste compositeur ayant traversé le XIXème siècle à la vitesse de l’éclair. Je préfère jouer la carte de l’honnêteté en affichant mon ignorance plutôt que celle du cuistre auprès de mes lecteurs, qui ne m’en voudront pas d’exposer ainsi une lacune coupable. Je ne suis pas omniscient, juste un récepteur imparfait... Deux musiciens on ne peut plus contemporains, Mario Stantchev et Lionel Martin, ont décidé de se réapproprier, près de cent cinquante ans après sa mort, le répertoire de celui qui me fut (trop) longtemps inconnu. Publié sur le label Cristal Records, leur disque porte le titre évocateur de Jazz Before Jazz : une façon de nous faire comprendre que, sans être précisément un « grand-père du jazz », Gottschalk est à considérer selon eux comme « le chaînon manquant reliant la musique savante occidentale et ce qui deviendra le jazz quelques décennies après sa mort ».

On ne va pas se mentir... Voilà bientôt onze ans que je consacre une part non négligeable de mon temps à gribouiller sur mon blog de trop longues phrases très souvent consacrées à la musique ou à ses protagonistes. Jusqu’à une période récente (pour être précis le 2 janvier dernier, soit le jour où j’ai reçu le disque dont il est question aujourd’hui), je n’avais jamais entendu parler d’un certain Louis Moreau Gottschalk, pianiste compositeur ayant traversé le XIXème siècle à la vitesse de l’éclair. Je préfère jouer la carte de l’honnêteté en affichant mon ignorance plutôt que celle du cuistre auprès de mes lecteurs, qui ne m’en voudront pas d’exposer ainsi une lacune coupable. Je ne suis pas omniscient, juste un récepteur imparfait... Deux musiciens on ne peut plus contemporains, Mario Stantchev et Lionel Martin, ont décidé de se réapproprier, près de cent cinquante ans après sa mort, le répertoire de celui qui me fut (trop) longtemps inconnu. Publié sur le label Cristal Records, leur disque porte le titre évocateur de Jazz Before Jazz : une façon de nous faire comprendre que, sans être précisément un « grand-père du jazz », Gottschalk est à considérer selon eux comme « le chaînon manquant reliant la musique savante occidentale et ce qui deviendra le jazz quelques décennies après sa mort ». On pourra dire tout ce qu’on veut, mais si le mois de septembre ne marque pas la fin de l’été, il est pour beaucoup d’entre nous – ceux qui encore la chance d’avoir du travail – un symbole de rentrée. C’est aussi le mois de l’automne (les spécialistes vous expliqueront même que le début du mois de septembre correspond à celui de l’automne météorologique) et de ses couleurs incomparables dans la lumière de jours plus courts. Fin d’un cycle, début d’un autre, mouvement perpétuel de la vie, temps qui passe... Voilà pour la carte postale... La lutte est inégale mais il me plaît de penser que la musique constitue l’une des armes qu’on peut toujours brandir au moment opportun, comme celui des heures mélancoliques face à la détresse du monde et à ses horreurs répétées.

On pourra dire tout ce qu’on veut, mais si le mois de septembre ne marque pas la fin de l’été, il est pour beaucoup d’entre nous – ceux qui encore la chance d’avoir du travail – un symbole de rentrée. C’est aussi le mois de l’automne (les spécialistes vous expliqueront même que le début du mois de septembre correspond à celui de l’automne météorologique) et de ses couleurs incomparables dans la lumière de jours plus courts. Fin d’un cycle, début d’un autre, mouvement perpétuel de la vie, temps qui passe... Voilà pour la carte postale... La lutte est inégale mais il me plaît de penser que la musique constitue l’une des armes qu’on peut toujours brandir au moment opportun, comme celui des heures mélancoliques face à la détresse du monde et à ses horreurs répétées. J’en profite pour vous signaler qu’on retrouve le même Christian Brazier en bonne place sur Phasme, un disque enregistré par le trio du pianiste René Perez Zapata, également publié sur le label ACM Jazz. Encore faudrait-il parler DES trios puisque cet album est en réalité composé de deux parties distinctes, enregistrées live, mais à dix ans d'écart. La première, avec Rudy Piccinelli (batterie) et Guillaume Lys (contrebasse) remonte à 2003 ; la seconde date de 2013 et, outre Perez Zapata et Brazier, bénéficie du concours de Fabien Leroy (batterie). René Perez Zapata – tous cheveux et longue barbe dehors et dont les premières influences sont à chercher du côté du rock progressif et du jazz rock – fait avec une grande conviction la démonstration d’un jazz à la fois marqué par la variété de ses couleurs et la justesse de son discours, jamais bavard (j’ai l’air de me répéter en disant cela, mais c’est exprès) et néanmoins passionné. Encore un exemple de force tranquille. Il s’en dégage un sentiment paradoxal de puissance et de légèreté, où la quête de la mélodie est constamment présente et l'énergie déployée salutaire. Peut-être est-ce là le sens à donner au titre du disque : tout comme les phasmes, insectes capables d’imiter la texture des feuilles pour mieux se rendre invisibles, le chant de ces deux trios se révèle au fur et à mesure des écoutes, quand on prend soin de s’en approcher doucement. Phasme est le témoignage d’une musique vivante, où la surprise guette à chaque instant. Une belle découverte.

J’en profite pour vous signaler qu’on retrouve le même Christian Brazier en bonne place sur Phasme, un disque enregistré par le trio du pianiste René Perez Zapata, également publié sur le label ACM Jazz. Encore faudrait-il parler DES trios puisque cet album est en réalité composé de deux parties distinctes, enregistrées live, mais à dix ans d'écart. La première, avec Rudy Piccinelli (batterie) et Guillaume Lys (contrebasse) remonte à 2003 ; la seconde date de 2013 et, outre Perez Zapata et Brazier, bénéficie du concours de Fabien Leroy (batterie). René Perez Zapata – tous cheveux et longue barbe dehors et dont les premières influences sont à chercher du côté du rock progressif et du jazz rock – fait avec une grande conviction la démonstration d’un jazz à la fois marqué par la variété de ses couleurs et la justesse de son discours, jamais bavard (j’ai l’air de me répéter en disant cela, mais c’est exprès) et néanmoins passionné. Encore un exemple de force tranquille. Il s’en dégage un sentiment paradoxal de puissance et de légèreté, où la quête de la mélodie est constamment présente et l'énergie déployée salutaire. Peut-être est-ce là le sens à donner au titre du disque : tout comme les phasmes, insectes capables d’imiter la texture des feuilles pour mieux se rendre invisibles, le chant de ces deux trios se révèle au fur et à mesure des écoutes, quand on prend soin de s’en approcher doucement. Phasme est le témoignage d’une musique vivante, où la surprise guette à chaque instant. Une belle découverte. Dire qu’

Dire qu’

Si je m’étais croisé il y a une vingt-cinquaine d’années, je ne me serais jamais cru si, dans une conversation avec moi-même, je m’étais expliqué tout le bonheur ressenti à l’écoute de musiques improvisées. Costumé dans mes certitudes étroites de trentenaire pas loin de devenir quadra, mon double jeunot m’aurait ri au nez, j’en suis certain. Bien sûr, je savais le pouvoir de quelques sorciers de l’exercice : à cette époque, j’avais englouti bon nombre d’heures épicoltraniennes, et tout particulièrement celles de l’été 1966 au Japon et j’avais abordé, parmi d’autres, les rivages du free jazz d’Ornette Coleman ; je n’ignorais pas non plus qu’au temps de mon adolescence, au début des années 70, certains de mes groupes fétiches – tel The Grateful Dead – m’avaient démontré qu’on peut sortir du cadre restreint d’une « chanson » de trois ou quatre minutes pour pratiquer les chemins de traverse sans douleur (pour moi en tous cas).

Si je m’étais croisé il y a une vingt-cinquaine d’années, je ne me serais jamais cru si, dans une conversation avec moi-même, je m’étais expliqué tout le bonheur ressenti à l’écoute de musiques improvisées. Costumé dans mes certitudes étroites de trentenaire pas loin de devenir quadra, mon double jeunot m’aurait ri au nez, j’en suis certain. Bien sûr, je savais le pouvoir de quelques sorciers de l’exercice : à cette époque, j’avais englouti bon nombre d’heures épicoltraniennes, et tout particulièrement celles de l’été 1966 au Japon et j’avais abordé, parmi d’autres, les rivages du free jazz d’Ornette Coleman ; je n’ignorais pas non plus qu’au temps de mon adolescence, au début des années 70, certains de mes groupes fétiches – tel The Grateful Dead – m’avaient démontré qu’on peut sortir du cadre restreint d’une « chanson » de trois ou quatre minutes pour pratiquer les chemins de traverse sans douleur (pour moi en tous cas).  J'avais eu l'occasion de souligner en 2013 les qualités de

J'avais eu l'occasion de souligner en 2013 les qualités de  Pour

Pour  Samuel Blaser

Samuel Blaser Oups ! Alors là, c’est très confus dans ma mémoire de gamin de 6 ans. Je me souviens qu’à cette époque, on écoutait à la maison quelques disques comme « La mamma » de Charles Aznavour ou « L’auvergnat » de Georges Brassens. Je me rappelle aussi quelques chansons des Compagnons de la Chanson, de Nana Mouskouri ou de Marcel Amont. Quant à mes disques, ils étaient bien rares : il y a ce 45 tours avec Vos 8 indicatifs préférés (sic), annoté de ma main (j’ai juste écrit Denis Desassis 1964). Ce qui est amusant, c’est qu’en 1964, la télévision n’avait pas fait son intrusion au domicile de mes parents (qui écoutaient la radio, ce dont je ne les remercierai jamais assez) et que ce disque saluait des génériques entendus dans la lucarne en noir et blanc. Un an plus tard, je découvrirais un monde enchanté, celui de Colargol, avec des musiques de Mireille et les voix de Madeleine Barbulée, Henri Virlojeux ou Ricet Barrier. Mais c'est une autre histoire... Eh ouais !

Oups ! Alors là, c’est très confus dans ma mémoire de gamin de 6 ans. Je me souviens qu’à cette époque, on écoutait à la maison quelques disques comme « La mamma » de Charles Aznavour ou « L’auvergnat » de Georges Brassens. Je me rappelle aussi quelques chansons des Compagnons de la Chanson, de Nana Mouskouri ou de Marcel Amont. Quant à mes disques, ils étaient bien rares : il y a ce 45 tours avec Vos 8 indicatifs préférés (sic), annoté de ma main (j’ai juste écrit Denis Desassis 1964). Ce qui est amusant, c’est qu’en 1964, la télévision n’avait pas fait son intrusion au domicile de mes parents (qui écoutaient la radio, ce dont je ne les remercierai jamais assez) et que ce disque saluait des génériques entendus dans la lucarne en noir et blanc. Un an plus tard, je découvrirais un monde enchanté, celui de Colargol, avec des musiques de Mireille et les voix de Madeleine Barbulée, Henri Virlojeux ou Ricet Barrier. Mais c'est une autre histoire... Eh ouais ! Alors là, c’est une autre paire de manches ! Il s’en est passé des choses en dix ans. Je ne peux pas résumer cette aventure en quelques lignes parce que cette décennie reste l’une des plus affriolantes du point de vue de la musique. Avènement des Beatles, des Stones, le rock est devenu un langage universel, il s’est multiplié, diversifié, psychédélisé, parfois boursouflé. Il est parti dans tous les sens, a même réussi sa jonction avec le jazz grâce à Miles Davis. John Coltrane est parti depuis 7 ans, il n’a jamais été remplacé et le jazz se cherche un peu depuis sa mort. De mon côté, j’ai consacré beaucoup d’heures à écouter de la musique depuis quatre ans. J’ai écrit pas mal de choses à ce sujet mais je peux évoquer Creedence Clearwater Revival et le Grateful Dead, ce groupe californien qui m’a ouvert à d’autres musiques, comme le rock progressif de Yes, Genesis ou King Crimson. Après avoir succombé au souffle cuivré du rock du groupe Chicago (c’est par lui que j’ai commencé à aimer le saxophone), aux espaces infinis de Pink Floyd ou de la musique planante allemande (Tangerine Dream), je suis sensible au jazz-rock spiritualisé du Mahavishnu Orchestra et à celui de l’Ecole anglaise dite de Canterbury : Soft Machine ou Caravan, découvert en 1972 grâce à l’album Waterloo Lily. En ce début d’année, je complète ma discographie et j’achète le troisième album du groupe, qui reste l’un de mes préférés : In The Land Of Grey And Pink. Le groupe n’en finira plus, par la suite, de dissoudre sa musique dans une sorte de variété sans grande consistance. Mais il reste ses quatre premiers disques, tous très beaux. Cependant, la fin d'une époque s’annonce, c’était inéluctable...

Alors là, c’est une autre paire de manches ! Il s’en est passé des choses en dix ans. Je ne peux pas résumer cette aventure en quelques lignes parce que cette décennie reste l’une des plus affriolantes du point de vue de la musique. Avènement des Beatles, des Stones, le rock est devenu un langage universel, il s’est multiplié, diversifié, psychédélisé, parfois boursouflé. Il est parti dans tous les sens, a même réussi sa jonction avec le jazz grâce à Miles Davis. John Coltrane est parti depuis 7 ans, il n’a jamais été remplacé et le jazz se cherche un peu depuis sa mort. De mon côté, j’ai consacré beaucoup d’heures à écouter de la musique depuis quatre ans. J’ai écrit pas mal de choses à ce sujet mais je peux évoquer Creedence Clearwater Revival et le Grateful Dead, ce groupe californien qui m’a ouvert à d’autres musiques, comme le rock progressif de Yes, Genesis ou King Crimson. Après avoir succombé au souffle cuivré du rock du groupe Chicago (c’est par lui que j’ai commencé à aimer le saxophone), aux espaces infinis de Pink Floyd ou de la musique planante allemande (Tangerine Dream), je suis sensible au jazz-rock spiritualisé du Mahavishnu Orchestra et à celui de l’Ecole anglaise dite de Canterbury : Soft Machine ou Caravan, découvert en 1972 grâce à l’album Waterloo Lily. En ce début d’année, je complète ma discographie et j’achète le troisième album du groupe, qui reste l’un de mes préférés : In The Land Of Grey And Pink. Le groupe n’en finira plus, par la suite, de dissoudre sa musique dans une sorte de variété sans grande consistance. Mais il reste ses quatre premiers disques, tous très beaux. Cependant, la fin d'une époque s’annonce, c’était inéluctable... Depuis la seconde moitié des années 70, le rock n’est plus très passionnant. Balayé par la vulgarité de la vague disco, boxé par les punks et leurs deux accords, il me faut faire avec les restes et laisser le capital acquis fructifier du mieux que possible. Ma grande découverte de cette décennie aura été la musique de Richard Pinhas, en solo ou avec son groupe Heldon. Fulgurances électriques et hypnotiques, dont les inspirateurs sont tout autant Jimi Hendrix que Robert Fripp, magnifiées par quelques albums incomparables comme Interface ou Stand By. Je n’oublie pas non plus des groupes tels qu’Univers Zéro ou Art Zoyd, né dans le sillage de Magma qui, désormais, n’est plus que l’ombre de lui-même (on commence à entendre parler d’un autre groupe, Offering) ; King Crimson new look est intéressant mais n’a pas la force de sa mouture 1972-1974. Genesis n’a d’intérêt que commercial, Weather Report a quitté la scène. Je sens qu’il me faut partir à la recherche d’autres sensations (peu de temps après, je me lancerai dans le vaste chantier Coltrane). En attendant, je complète certains manques de ma discothèque. En janvier 1984, j’achète quelques 33 tours de Stevie Wonder, dont le beau Talking Book. Stevie Wonder m’accompagne depuis plus de 7 ans : il m’a ensorcelé avec Songs In The Key Of Life en 1976.

Depuis la seconde moitié des années 70, le rock n’est plus très passionnant. Balayé par la vulgarité de la vague disco, boxé par les punks et leurs deux accords, il me faut faire avec les restes et laisser le capital acquis fructifier du mieux que possible. Ma grande découverte de cette décennie aura été la musique de Richard Pinhas, en solo ou avec son groupe Heldon. Fulgurances électriques et hypnotiques, dont les inspirateurs sont tout autant Jimi Hendrix que Robert Fripp, magnifiées par quelques albums incomparables comme Interface ou Stand By. Je n’oublie pas non plus des groupes tels qu’Univers Zéro ou Art Zoyd, né dans le sillage de Magma qui, désormais, n’est plus que l’ombre de lui-même (on commence à entendre parler d’un autre groupe, Offering) ; King Crimson new look est intéressant mais n’a pas la force de sa mouture 1972-1974. Genesis n’a d’intérêt que commercial, Weather Report a quitté la scène. Je sens qu’il me faut partir à la recherche d’autres sensations (peu de temps après, je me lancerai dans le vaste chantier Coltrane). En attendant, je complète certains manques de ma discothèque. En janvier 1984, j’achète quelques 33 tours de Stevie Wonder, dont le beau Talking Book. Stevie Wonder m’accompagne depuis plus de 7 ans : il m’a ensorcelé avec Songs In The Key Of Life en 1976.  A fond dans le jazz : durant cette décennie, j’ai découvert un nombre incalculable de musiciens magnifiques. Tout a commencé par John Coltrane et My Favorite Things. Méthodiquement, j’ai acheté, sinon tous ses disques, du moins tous ceux que je parvenais à me procurer (pas d’internet en 1994...), vouant un culte sans équivalent au saxophoniste, escaladant avec acharnement ce sommet musical engendré en une douzaine d’années (de 1955 à 1967). Parmi les artistes qui ont fait leur entrée dans mon univers musical, il y a beaucoup de français, dont Henri Texier, Michel Portal et Louis Sclavis. Ce dernier est probablement celui qui me fascine le plus, par sa créativité protéiforme. En ce mois de janvier, je plonge dans un coffret pas forcément de tout repos mais d’une incroyable richesse : Beauty Is A Rare Thing est l’intégrale des enregistrements du saxophoniste Ornette Coleman pour le compte du label Atlantic, à la fin des années 50 et au début des années 60. Et dire qu’il m’a fallu tout ce temps pour connaître ces trésors incomparables, dont le redoutable et génial Free Jazz. Je pourrais citer des dizaines d’autres noms pour caractériser les dix années écoulées, mais cette liste s’apparenterait à un bottin du jazz.

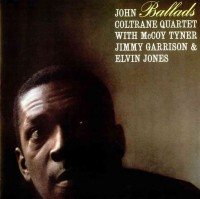

A fond dans le jazz : durant cette décennie, j’ai découvert un nombre incalculable de musiciens magnifiques. Tout a commencé par John Coltrane et My Favorite Things. Méthodiquement, j’ai acheté, sinon tous ses disques, du moins tous ceux que je parvenais à me procurer (pas d’internet en 1994...), vouant un culte sans équivalent au saxophoniste, escaladant avec acharnement ce sommet musical engendré en une douzaine d’années (de 1955 à 1967). Parmi les artistes qui ont fait leur entrée dans mon univers musical, il y a beaucoup de français, dont Henri Texier, Michel Portal et Louis Sclavis. Ce dernier est probablement celui qui me fascine le plus, par sa créativité protéiforme. En ce mois de janvier, je plonge dans un coffret pas forcément de tout repos mais d’une incroyable richesse : Beauty Is A Rare Thing est l’intégrale des enregistrements du saxophoniste Ornette Coleman pour le compte du label Atlantic, à la fin des années 50 et au début des années 60. Et dire qu’il m’a fallu tout ce temps pour connaître ces trésors incomparables, dont le redoutable et génial Free Jazz. Je pourrais citer des dizaines d’autres noms pour caractériser les dix années écoulées, mais cette liste s’apparenterait à un bottin du jazz. Je continue ma lente exploration du jazz, essentiellement celui qui a été enregistré à compter de la seconde moitié des années 50 (ce qui ne m’empêche pas, au gré de rééditions à bon marché en CD – le disque commence à se vendre mal - de me procurer de vieux albums de rock, comme ceux des Doors par exemple). Je trouve toujours, ça et là, des enregistrements de Coltrane que je ne connaissais pas. Je les achète, presque par réflexe, et ne suis jamais déçu, y compris quand certains disques s’apparentent à de véritables escroqueries. Grâce à un ami, j’ai également fait la connaissance, il y a trois ou quatre ans, de deux musiciens majeurs : le compositeur américain Steve Reich et, dans un tout autre genre, le contrebassiste Renaud Garcia-Fons, qui sont à ce jour des artistes dont la musique fait partie de celles qui m’habitent constamment. Je me suis acheté tous leurs disques ou presque. Tiens, c’est amusant (et assez révélateur quand j’y pense) : en ce mois de janvier 2004, j’écoute la réédition en digipack de Ballads de John Coltrane, que j’avais pourtant acheté en 1992. Mais le label Impulse sort des pistes inédites (dont quelques bonus tracks un peu malhonnêtes parfois...), le disque est devenu double et sa pochette est bien documentée. C’est un cadeau d’anniversaire que m’a fait mon fils, devenu lui-même entre temps un magnifique saxophoniste.

Je continue ma lente exploration du jazz, essentiellement celui qui a été enregistré à compter de la seconde moitié des années 50 (ce qui ne m’empêche pas, au gré de rééditions à bon marché en CD – le disque commence à se vendre mal - de me procurer de vieux albums de rock, comme ceux des Doors par exemple). Je trouve toujours, ça et là, des enregistrements de Coltrane que je ne connaissais pas. Je les achète, presque par réflexe, et ne suis jamais déçu, y compris quand certains disques s’apparentent à de véritables escroqueries. Grâce à un ami, j’ai également fait la connaissance, il y a trois ou quatre ans, de deux musiciens majeurs : le compositeur américain Steve Reich et, dans un tout autre genre, le contrebassiste Renaud Garcia-Fons, qui sont à ce jour des artistes dont la musique fait partie de celles qui m’habitent constamment. Je me suis acheté tous leurs disques ou presque. Tiens, c’est amusant (et assez révélateur quand j’y pense) : en ce mois de janvier 2004, j’écoute la réédition en digipack de Ballads de John Coltrane, que j’avais pourtant acheté en 1992. Mais le label Impulse sort des pistes inédites (dont quelques bonus tracks un peu malhonnêtes parfois...), le disque est devenu double et sa pochette est bien documentée. C’est un cadeau d’anniversaire que m’a fait mon fils, devenu lui-même entre temps un magnifique saxophoniste.  Que d’eau, que d’eau a coulé sous les ponts !

Que d’eau, que d’eau a coulé sous les ponts !  La musique embrasée du guitariste Yuval Amihai est portée avec ce disque à un haut niveau de chaleur. Chant, mélodie, lyrisme et tradition… C’est beau, tout simplement. Damien Fleau y rayonne au saxophone soprano.

La musique embrasée du guitariste Yuval Amihai est portée avec ce disque à un haut niveau de chaleur. Chant, mélodie, lyrisme et tradition… C’est beau, tout simplement. Damien Fleau y rayonne au saxophone soprano.  Le jeune saxophoniste a quelque chose d’un philosophe. Son premier album est en réalité une proposition – toujours mélodique et solaire – de retour sur soi. Se connaître, goûter chaque instant pour célébrer la vie. Une chance pour nous, un disque lumineux.

Le jeune saxophoniste a quelque chose d’un philosophe. Son premier album est en réalité une proposition – toujours mélodique et solaire – de retour sur soi. Se connaître, goûter chaque instant pour célébrer la vie. Une chance pour nous, un disque lumineux.  Parce qu’il semble enfin lui-même, le pianiste Emmanuel Borghi frappe très juste avec un disque intime et mélodique. Sorti sur la pointe des pieds, son album mérite vraiment qu’on s’y attarde.

Parce qu’il semble enfin lui-même, le pianiste Emmanuel Borghi frappe très juste avec un disque intime et mélodique. Sorti sur la pointe des pieds, son album mérite vraiment qu’on s’y attarde.  En toute discrétion, le guitariste Philippe Canovas offre une musique raffinée et intime. C’est peu son histoire qu’il évoque, en une vingtaine d’épisodes courts et séduisants.

En toute discrétion, le guitariste Philippe Canovas offre une musique raffinée et intime. C’est peu son histoire qu’il évoque, en une vingtaine d’épisodes courts et séduisants.  Disque presque solitaire, fruit d’un voyage initiatique à la Nouvelle Orléans entrepris par Pierre Durand dont la guitare évoque Coltrane, John Scofield et l’Afrique. Séduction immédiate.

Disque presque solitaire, fruit d’un voyage initiatique à la Nouvelle Orléans entrepris par Pierre Durand dont la guitare évoque Coltrane, John Scofield et l’Afrique. Séduction immédiate.  Un feu d’artifice entre soul, funk et jazz et un autre « maître », de cérémonie celui-là, en la personne du chanteur James Copley qui a fort à faire face à un Big Band furieux de douze soufflants. Ce disque devrait être remboursé par la Sécurité Sociale.

Un feu d’artifice entre soul, funk et jazz et un autre « maître », de cérémonie celui-là, en la personne du chanteur James Copley qui a fort à faire face à un Big Band furieux de douze soufflants. Ce disque devrait être remboursé par la Sécurité Sociale.  Le contrebassiste est un virtuose, on le sait. Mais habiter sa musique avec autant d’intensité est la marque des très grands. Ce concert en solitaire, où l’instrument ne rechigne pas à s’abandonner à quelques effets sonores, en est le témoignage vibrant et intemporel.

Le contrebassiste est un virtuose, on le sait. Mais habiter sa musique avec autant d’intensité est la marque des très grands. Ce concert en solitaire, où l’instrument ne rechigne pas à s’abandonner à quelques effets sonores, en est le témoignage vibrant et intemporel.  On pensait qu’Antoine Hervé était un musicien sérieux. Il est bien plus que cela et son quartet, dynamité par Jean-Charles Richard, Philippe Garcia et la facétieuse acousmatique de Véronique Wilmart, nous prouve qu’il est un passionnant créateur. Magique !

On pensait qu’Antoine Hervé était un musicien sérieux. Il est bien plus que cela et son quartet, dynamité par Jean-Charles Richard, Philippe Garcia et la facétieuse acousmatique de Véronique Wilmart, nous prouve qu’il est un passionnant créateur. Magique ! Le batteur Helvète n’a certainement plus rien à prouver et pourtant, il rebat les cartes en s’entourant d’une jeune garde dont la liberté d’expression invente un menu musical savoureux et épicé.

Le batteur Helvète n’a certainement plus rien à prouver et pourtant, il rebat les cartes en s’entourant d’une jeune garde dont la liberté d’expression invente un menu musical savoureux et épicé.  L’élégance de cet album est certainement celle du contrebassiste Stéphane Kerecki lui-même. Son trio est ici... un quintet, puisque Tony Malaby et Bojan Z sont aussi de la fête. La musique est habitée, la pulsation celle du cœur.

L’élégance de cet album est certainement celle du contrebassiste Stéphane Kerecki lui-même. Son trio est ici... un quintet, puisque Tony Malaby et Bojan Z sont aussi de la fête. La musique est habitée, la pulsation celle du cœur.  La générosité est la marque de fabrique de ce quintet qui brille de mille feux. Sébastien Texier (saxophone, clarinette), Mauro Gargano (contrebasse), Bruno Angelini (piano) et Jean-Charles Richard (saxophones) entourent le batteur pour un chant… irrésistible !

La générosité est la marque de fabrique de ce quintet qui brille de mille feux. Sébastien Texier (saxophone, clarinette), Mauro Gargano (contrebasse), Bruno Angelini (piano) et Jean-Charles Richard (saxophones) entourent le batteur pour un chant… irrésistible !  Proche de Sylvain Rifflet avec lequel il pratique l’art secret de l’encodage, le flutiste Joce Mienniel n’est pas en reste avec un disque malicieux où trois trios rivalisent d’invention pour célébrer leurs amours musicales. On veut le volume 2 de ces très bonnes nouvelles !

Proche de Sylvain Rifflet avec lequel il pratique l’art secret de l’encodage, le flutiste Joce Mienniel n’est pas en reste avec un disque malicieux où trois trios rivalisent d’invention pour célébrer leurs amours musicales. On veut le volume 2 de ces très bonnes nouvelles !  Daniel Yvinec et sa bande d’artificiers s’attaquent à un nouveau monument, Astor Piazzolla. Un tour de force où l’on n’entend pas de bandonéon ni même de tango. Et pourtant, la sensualité, celle de magnifiques textures sonores, est là.

Daniel Yvinec et sa bande d’artificiers s’attaquent à un nouveau monument, Astor Piazzolla. Un tour de force où l’on n’entend pas de bandonéon ni même de tango. Et pourtant, la sensualité, celle de magnifiques textures sonores, est là.  La batteuse élargit son trio, faisant appel à la solidité de Stéphane Kerecki et à la jeunesse d’Antonin-Tri Hoang. Un disque qui fait affleurer une enfance africaine très chantante.

La batteuse élargit son trio, faisant appel à la solidité de Stéphane Kerecki et à la jeunesse d’Antonin-Tri Hoang. Un disque qui fait affleurer une enfance africaine très chantante.  On l’attendait plutôt avec un troisième volet de ses aventures électriques, mais voilà le saxophoniste qui déboule dans un hommage urgent et parfaitement maîtrisé à Thelonius Monk, enregistré en quelques heures. Le jazz comme il n’a jamais cessé d’être et le sera pour longtemps encore.

On l’attendait plutôt avec un troisième volet de ses aventures électriques, mais voilà le saxophoniste qui déboule dans un hommage urgent et parfaitement maîtrisé à Thelonius Monk, enregistré en quelques heures. Le jazz comme il n’a jamais cessé d’être et le sera pour longtemps encore.  Le saxophoniste éclate aux côtés de Christophe Marguet (Pulsion), d’Antoine Hervé (PMT QuarKtet), mais aussi en trio pour un disque dont le titre aurait tout aussi bien pu être Empreintes tant il éclabousse de sa fougue une musique en climats aussi variés qu’intenses.

Le saxophoniste éclate aux côtés de Christophe Marguet (Pulsion), d’Antoine Hervé (PMT QuarKtet), mais aussi en trio pour un disque dont le titre aurait tout aussi bien pu être Empreintes tant il éclabousse de sa fougue une musique en climats aussi variés qu’intenses.  Deux disques coup sur coup au début de l’année : d’abord de passionnants Beaux-Arts, puis cet Alphabet aux sonorités singulières, hors de toutes influences. Une création à l’état pur.

Deux disques coup sur coup au début de l’année : d’abord de passionnants Beaux-Arts, puis cet Alphabet aux sonorités singulières, hors de toutes influences. Une création à l’état pur.  Un trio Helvète adepte de Sonic Youth, plutôt inclassable et éclectique, qui joue la carte d’un minimalisme mélodique très attachant. Au cœur de l’album, une longue composition, “Alice In The Sky”, avec le grand Fred Frith dans le rôle de l’invité.

Un trio Helvète adepte de Sonic Youth, plutôt inclassable et éclectique, qui joue la carte d’un minimalisme mélodique très attachant. Au cœur de l’album, une longue composition, “Alice In The Sky”, avec le grand Fred Frith dans le rôle de l’invité.  Quand le rêve d’un homme devient la réalité d’un artiste. Avec ce disque, le saxophoniste parvient à une forme d’épanouissement qui confine à l’enchantement. On est à la fois heureux pour lui et pour nous tous qui profitons de cette irradiation.

Quand le rêve d’un homme devient la réalité d’un artiste. Avec ce disque, le saxophoniste parvient à une forme d’épanouissement qui confine à l’enchantement. On est à la fois heureux pour lui et pour nous tous qui profitons de cette irradiation.  Le clarinettiste n’en finira donc jamais de nous surprendre. Chaque disque est pour lui une nouvelle quête, et pour nous une formidable invitation au voyage, cette fois en trio. Du grand art.

Le clarinettiste n’en finira donc jamais de nous surprendre. Chaque disque est pour lui une nouvelle quête, et pour nous une formidable invitation au voyage, cette fois en trio. Du grand art.  Le contrebassiste s’électrifie pour un album fascinant en quartet, avec Régis Huby (violon), Rémi Charmasson (guitare) et Christophe Marguet (batterie). Un univers se modèle devant nous, quelque part entre jazz et musiques progressives. Les cordes s’entrelacent, la batterie chante.

Le contrebassiste s’électrifie pour un album fascinant en quartet, avec Régis Huby (violon), Rémi Charmasson (guitare) et Christophe Marguet (batterie). Un univers se modèle devant nous, quelque part entre jazz et musiques progressives. Les cordes s’entrelacent, la batterie chante.  Plus coloriste que jamais, attentif à ses compagnons comme toujours, le batteur rend un hommage sensible à son « héros » Paul Motian. On est là au cœur du processus de création, c’est l’essence du jazz.

Plus coloriste que jamais, attentif à ses compagnons comme toujours, le batteur rend un hommage sensible à son « héros » Paul Motian. On est là au cœur du processus de création, c’est l’essence du jazz.