« Siderrons-nous » les uns les autres !

Si je m’étais croisé il y a une vingt-cinquaine d’années, je ne me serais jamais cru si, dans une conversation avec moi-même, je m’étais expliqué tout le bonheur ressenti à l’écoute de musiques improvisées. Costumé dans mes certitudes étroites de trentenaire pas loin de devenir quadra, mon double jeunot m’aurait ri au nez, j’en suis certain. Bien sûr, je savais le pouvoir de quelques sorciers de l’exercice : à cette époque, j’avais englouti bon nombre d’heures épicoltraniennes, et tout particulièrement celles de l’été 1966 au Japon et j’avais abordé, parmi d’autres, les rivages du free jazz d’Ornette Coleman ; je n’ignorais pas non plus qu’au temps de mon adolescence, au début des années 70, certains de mes groupes fétiches – tel The Grateful Dead – m’avaient démontré qu’on peut sortir du cadre restreint d’une « chanson » de trois ou quatre minutes pour pratiquer les chemins de traverse sans douleur (pour moi en tous cas).

Si je m’étais croisé il y a une vingt-cinquaine d’années, je ne me serais jamais cru si, dans une conversation avec moi-même, je m’étais expliqué tout le bonheur ressenti à l’écoute de musiques improvisées. Costumé dans mes certitudes étroites de trentenaire pas loin de devenir quadra, mon double jeunot m’aurait ri au nez, j’en suis certain. Bien sûr, je savais le pouvoir de quelques sorciers de l’exercice : à cette époque, j’avais englouti bon nombre d’heures épicoltraniennes, et tout particulièrement celles de l’été 1966 au Japon et j’avais abordé, parmi d’autres, les rivages du free jazz d’Ornette Coleman ; je n’ignorais pas non plus qu’au temps de mon adolescence, au début des années 70, certains de mes groupes fétiches – tel The Grateful Dead – m’avaient démontré qu’on peut sortir du cadre restreint d’une « chanson » de trois ou quatre minutes pour pratiquer les chemins de traverse sans douleur (pour moi en tous cas).

Mais il y avait toujours, tapie dans l’ombre de mes craintes irrationnelles, la peur d’être un peu perdu, de rester à l’écart des imaginaires débridés de musiciens dont jamais je ne pensais pouvoir comprendre les rudiments d’une langue jugée a priori complexe.

On change. Ou plutôt on évolue, par un effet de sédimentation des connaissances qui enrichit et ouvre des perspectives qu’on pensait réservées à d’autres ou qu’on ignorait, tout simplement. Surtout quand certains musiciens jouent avec bonheur le rôle de passeurs, comme d’autres pédagogues sauront vous apprendre une langue étrangère.

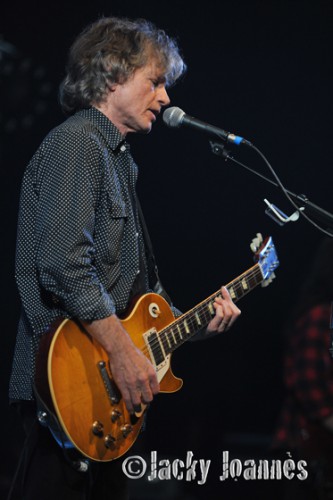

Henri Roger est de ceux-là ! Pianiste, guitariste, musicien libertaire et imaginatif, notre homme ne cesse de multiplier les rencontres et de susciter une curiosité passionnée. J’ai déjà eu l’occasion de l’évoquer à de nombreuses reprises ici-même ou pour le compte de Citizen Jazz, parce que le monsieur n’est pas avare de beaux enregistrements, en solo, en duo ou en plus grand nombre, sa géométrie personnelle étant de nature variable. Allez comprendre pourquoi ses pérégrinations musicales m’ont toujours parlé de près, quand même bien leurs destinations ne sont pas explicitement indiquées aux candidats au périple que nous acceptons d’être. Henri Roger est un voyageur de l’intime, une sorte de vagabond errant, un type volontiers nietzschéen (son paradigme personnel se situant quelque part entre hasard et gai savoir) à qui on peut faire confiance, dès lors qu’il s’agit de nous inciter à découvrir de nouveaux paysages. Un type fiable, un mec bien qui ne déçoit pas, parce qu’il ne triche pas. Et sympa, de surcroit, ce qui ne gâte rien. J’en profite ici pour remercier une fois encore mon camarade Bruno Tocanne qui eut, un jour, la bonne idée de se confronter à lui, de façon très amicale, dans un Remedios La Belle très stimulant. Une belle porte d’entrée dans le monde bariolé d’Henri Roger.

Cette fois, c’est une association avec un autre agitateur de particules, le guitariste Noël Akchoté, qui fait merveille dans un double album dont le titre, Siderrances, constitue la meilleure des synthèses possibles : comme s’il était l’enfant naturel d’une déambulation conjointe et d’un étonnement réciproque. Déambulation et étonnement partagés dans l’instant par celle ou celui qui voudra bien, non pas y prêter, mais y offrir ses deux oreilles.

Akchoté n’est pas le dernier venu, loin s’en faut : passé d’abord par la filière du jazz classique (je mets volontairement des italiques car ma relation aux étiquettes est assez distendue), il n’a pas tardé à s’orienter vers des formes plus expérimentales, sans jamais se fixer de limites stylistiques. A titre personnel, je l’ai découvert au milieu des années 90, quand il évoluait aux côtés d’Henri Texier dans une magnifique formation appelée Sonjal Septet. Et tout récemment, je l’ai retrouvé en duo avec un autre de mes musiciens compagnons de jeunesse, Richard Pinhas. Pour le reste, un petit coup d’œil à sa discographie suffit à percevoir toute l’étendue de ses horizons artistiques… Un sacré bonhomme, on l’aura compris et un partenaire de choix pour le pianiste ! Pour décrire sa rencontre avec le guitariste, Roger emploie un terme qui dit beaucoup de choses : celui de slow dating. Il veut en réalité nous faire comprendre qu’entre Akchoté et lui, il y a bien plus qu’une confrontation musicale, aussi belle soit-elle. Il est question d’un processus de découverte à maturation lente : à travers l’écoute d’un disque du guitariste, puis d’échanges écrits (par l’intermédiaire d’un réseau social qu’il n’est pas nécessaire de citer, mais dont on voit qu’il est possible d’en faire un usage intelligent) sur leurs impressions respectives autour du monde de la musique. Ou comment prendre le temps d’une compréhension mutuelle avant d’aborder la phase ultime, celle de la réalisation d’un enregistrement qui s’est déroulé le 3 juin 2014. Un duo piano acoustique – guitare électrique, accompli dans un état de plaisir manifeste, dont les vibrations se transmettent tout au long de sept séquences qui cumulent en une bonne centaine de minutes.

J’écoute ce disque depuis pas mal de temps maintenant. Et je n’en vois pas la fin. J’avoue volontiers ma difficulté à le décrire, parce qu’il appartient à la catégorie des disques qu’on vit plus qu’on ne les écoute. Une invasion de soi. A chaque fois, il me faut y revenir et me laisser porter par ses éléments, dont la fluidité est tout aussi aérienne que liquide. Comme une longue vague en mouvements immobiles (oui, j’assume l’oxymore), porteurs d’une sérénité qui contraste avec les urgences un peu foldingues de When Bip Bip Sleeps sous la férule de sa Sérieuse Improvised Cartoon Music ou les outrenoirceurs lumineuses de Parce Que, en hommage à Pierre Soulages. Rien d’étonnant toutefois de la part d’Henri Roger qui nous avait entraînés voici peu dans une belle Parole Plongée en trio avec Benjamin Duboc et Didier Lasserre, avant de nous convier, en solitaire cette fois, à prendre un bain de soleil subaquatique dans un captivant Subathing Underwater publié durant l’été (en version numérique seulement). Il semble bien que, depuis quelque temps, Henri Roger soit pris du besoin d’explorer les contrées mystérieuses de son piano aqueux... Et je vous étonnerai peut-être en disant qu’à la première écoute de l’album, j’ai pensé à mon cher Grateful Dead (évoqué un peu plus haut) : non pas le groupe aux intonations folk d’American Beauty, mais celui des premiers temps, psychédéliques et volontiers acides, lorsque le groupe se lançait dans de longues improvisations en s’échappant du thème de « Dark Star ». Je n’irai pas plus loin dans la comparaison, parce qu’elle n’a probablement de sens que pour moi, mais j’y vois la même nécessité d’abandon, de lâcher prise (pour des causes légèrement différentes puisque du côté de San Francisco à cette époque, l’étirement à l’infini de l’espace temps passait par le recours à diverses substances qui n’ont, je pense, pas cours chez Henri Roger !). Siderrances est un disque auquel on doit en effet s’abandonner… Loin des urgences de notre monde, il offre son temps long (le deuxième disque ne comporte que deux titres, respectivement de 20 et 32 minutes) et laisse aux deux protagonistes le loisir d’engager une conversation de l’intime qui, jamais, ne nous laisse de côté. Là est sa grande force : il nous parle au creux de l’oreille dans sa langue propre, mais très empathique. La guitare de Noël Akchoté distille d’un bout à l’autre une douceur sinueuse, à peine troublée par quelques effets appliqués aux cordes. Elle émet des ondes qui viennent se mêler aux notes du piano, les enrouler, les enrober de leur pouvoir magnétique. Henri Roger, toujours adepte du registre grave de son instrument, s’échappe plus qu’à l’accoutumée vers les aigus et lui répond, visiblement habité d’une confiance en l’autre. C’est un dialogue qui se dessine naturellement, sans le moindre effort apparent (mais on a vu que pour parvenir à cette fusion, les deux musiciens n’avaient pas compté leur temps pour apprendre à se connaître). Une musique qui coule de source et s’invente, seconde après seconde. Et qui semble n’avoir ni début, ni fin. Un flux continu, un peu irréel.

On peut écouter Siderrances à l’infini. Se réjouir aussi du soin apporté à la dénomination de certains titres, comme « Décoller à tes rires » ; goûter le flou savamment entretenu par le graphisme d’Anne Pesce ; se dire aussi qu’on a de la chance qu’un label tel qu’IMR nous donne à écouter de si beaux disques…

Bref, tomber dans le panneau du duo Roger / Akchoté avec bonheur. Si je n’avais qu’un conseil à vous donner, il serait d’une grande simplicité : laissez-vous siderrer sans retenue, montez le son (une écoute au casque est parfaite) et ne pensez plus. Vous avez la clé, entrez !

J'avais eu l'occasion de souligner en 2013 les qualités de

J'avais eu l'occasion de souligner en 2013 les qualités de  Pour

Pour

Régis Huby nous gâte encore : son label

Régis Huby nous gâte encore : son label  Avant de conclure, puisqu’il est question ici de duo saxophone batterie, je ne peux passer sous silence un nouvel épisode de cette association qui peut aussi s'avérer d’une âpreté abrasive : Sylvain Darrifourcq et Akosh S. avancent leurs pions sur le terrain beaucoup plus brûlant d’un corps à corps violent et livrent une musique fiévreuse, presque hantée, avec Apoptose. Difficile en l’occurrence de parler de conversation tant l’échange entre les deux vous emporte loin, là où l’angoisse peut aussi vous étreindre : portée par une énergie qui est celle de la vie elle-même (reportons-nous pour mieux comprendre à la définition du mot apoptose, qui signifie la mort cellulaire, phénomène bénéfique parce que nécessaire à la survie), cette musique souvent sombre, hurlée quand il le faut, est d’une puissance ravageuse qui vous prend aux tripes pour ne plus vous lâcher. Ce n’est certes pas l’album qu’on conseillera pour une fin de banquet, mais celui-ci est assurément un choc émotionnel qu’il faut vivre pour le croire. Et comprendre que l’être humain reste un mystère, même si le voyage n’est pas de tout repos.

Avant de conclure, puisqu’il est question ici de duo saxophone batterie, je ne peux passer sous silence un nouvel épisode de cette association qui peut aussi s'avérer d’une âpreté abrasive : Sylvain Darrifourcq et Akosh S. avancent leurs pions sur le terrain beaucoup plus brûlant d’un corps à corps violent et livrent une musique fiévreuse, presque hantée, avec Apoptose. Difficile en l’occurrence de parler de conversation tant l’échange entre les deux vous emporte loin, là où l’angoisse peut aussi vous étreindre : portée par une énergie qui est celle de la vie elle-même (reportons-nous pour mieux comprendre à la définition du mot apoptose, qui signifie la mort cellulaire, phénomène bénéfique parce que nécessaire à la survie), cette musique souvent sombre, hurlée quand il le faut, est d’une puissance ravageuse qui vous prend aux tripes pour ne plus vous lâcher. Ce n’est certes pas l’album qu’on conseillera pour une fin de banquet, mais celui-ci est assurément un choc émotionnel qu’il faut vivre pour le croire. Et comprendre que l’être humain reste un mystère, même si le voyage n’est pas de tout repos.  Magma met les petits plats dans l’écrin

Magma met les petits plats dans l’écrin