Mon manège en sentier...

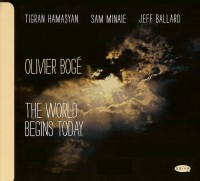

J'ai reçu depuis quelque temps plusieurs témoignages de confiance et des remerciements assez émouvants qui m'interpellent vraiment. Au début de la semaine, un vieux pote amoureux de musique, travailleur acharné du partage de ses passions, me demandait l'autorisation de reproduire l'une des chroniques de mon blog dans son magazine. Hier, je recevais un message d'un pianiste qui tenait à me faire part du plaisir pris à la lecture d'un de mes textes ; il voulait m'en remercier, un comble alors que de mon point de vue, c'est plutôt moi le débiteur. Au cours de l'hiver, un autre musicien m'a sollicité, un peu dans l'urgence, pour que j'écrive le rédactionnel devant figurer sur la pochette de son nouveau disque. Un exercice de style dont j'ai essayé de m'acquitter au mieux, avec les moyens du bord, ceux de l’écriveur que je suis et dont je dispose tant bien que mal. On m'a aussi demandé si j'acceptais qu'un extrait d'une de mes chroniques figure sur le catalogue de la prochaine saison d'une salle de concert. Je travaille actuellement sur la rédaction du dossier de presse associé à la parution du disque d'un jeune guitariste. Tout récemment enfin, mon complice Jacky Joannès a relevé le défi - c’est moi qui l’ai lancé, je le reconnais - d'une prochaine exposition unissant textes et photographies ; celle-ci, programmée au mois d'octobre 2016, sera principalement consacrée aux saxophonistes et aux clarinettistes et devrait s'appeler « La part des anches ». J'ai même prévu de réaliser le petit livre de l'exposition avant qu'elle ne commence, afin de le proposer lors du vernissage.

J'ai reçu depuis quelque temps plusieurs témoignages de confiance et des remerciements assez émouvants qui m'interpellent vraiment. Au début de la semaine, un vieux pote amoureux de musique, travailleur acharné du partage de ses passions, me demandait l'autorisation de reproduire l'une des chroniques de mon blog dans son magazine. Hier, je recevais un message d'un pianiste qui tenait à me faire part du plaisir pris à la lecture d'un de mes textes ; il voulait m'en remercier, un comble alors que de mon point de vue, c'est plutôt moi le débiteur. Au cours de l'hiver, un autre musicien m'a sollicité, un peu dans l'urgence, pour que j'écrive le rédactionnel devant figurer sur la pochette de son nouveau disque. Un exercice de style dont j'ai essayé de m'acquitter au mieux, avec les moyens du bord, ceux de l’écriveur que je suis et dont je dispose tant bien que mal. On m'a aussi demandé si j'acceptais qu'un extrait d'une de mes chroniques figure sur le catalogue de la prochaine saison d'une salle de concert. Je travaille actuellement sur la rédaction du dossier de presse associé à la parution du disque d'un jeune guitariste. Tout récemment enfin, mon complice Jacky Joannès a relevé le défi - c’est moi qui l’ai lancé, je le reconnais - d'une prochaine exposition unissant textes et photographies ; celle-ci, programmée au mois d'octobre 2016, sera principalement consacrée aux saxophonistes et aux clarinettistes et devrait s'appeler « La part des anches ». J'ai même prévu de réaliser le petit livre de l'exposition avant qu'elle ne commence, afin de le proposer lors du vernissage.

C'est bizarre tout de même : face à ces demandes ou sollicitations (dont la plupart sont consultables à la page À Côtés de mon blog), mon premier réflexe consiste à tourner la tête pour m'assurer qu'on ne s'adresse pas à quelqu'un d'autre… Le doute dont je ne parviens pas à me défaire m'incite à penser qu'il existe une foule de personnes capables de faire beaucoup mieux que moi qui reste un amateur coincé dans la nasse de ses obsessions textuelles.

Parallèlement à ce constat lucide, je ne cesse de penser à mes années d'enfance, quand je couvrais d'une encre bleu des mers du sud des cahiers Cathédrale sur lesquels je m’obstinais à écrire de stupides histoires policières. Je rêvais d'être journaliste ou écrivain, je m'imaginais vivre d'un métier qui me verrait assis à un bureau, face à une fenêtre ouverte sur un paysage de verdure. J'en suis bien loin ! D'abord parce que la technologie ne rend plus nécessaire la présence d'un bureau : je peux écrire n'importe où et sur des supports variés, tous synchronisés dans un data center qu'on appelle cloud ou nuage pour faire plus joli. Ensuite parce que, comme je le soulignais un peu plus haut, je me sens plus écriveur - entendez par là tâcheron - qu'écrivain, titre trop noble à mon sens pour résumer l'ensemble de mes contributions à caractère artisanal.

Cent fois sur le métier, etc etc…

Au-delà de ces limites déclarées, qui ne sont pas le moins du monde l'expression d'une fausse modestie, je parviens néanmoins à me dire qu'à force de patience, de travail quotidien, de sincérité aussi, je touche parfois du bout des doigts mes rêves d'autrefois. Bien sûr, je dois exercer une autre activité pour gagner ma vie, mais le plaisir recherché depuis toujours est bien là… Il suffit que je me consacre à la rédaction d'un texte pour qu'un drôle de manège commence à tourner : à tout moment, des mots dansent dans mon imagination, des bouts de phrases commencent à prendre forme, il me faut les noter coûte que coûte, non pas sur un bout de papier, mais sur le bloc-notes de mon téléphone ou sur ma tablette, un scénario se construit petit à petit jusqu'au moment fatidique où il faut bien décider d'entrer en écriture pour de bon. Une démarche qui peut s'avérer épuisante mais répondant au seul objectif que je me fixe : rester au plus près de la spontanéité des émotions, m'efforcer de composer une petite musique des mots qui me soit personnelle, ne jamais tricher. Parfois, la gestation peut s'avérer longue : j'ai dans mes archives des lambeaux de textes en souffrance depuis des semaines, je dois les laisser reposer avant de revenir à eux et de leur donner vie. Et que les musiciens se rassurent, je tiens toujours mes promesses : si j'envisage d'écrire une chronique, elle verra le jour, tout le reste n'est qu'affaire de patience et je ne suis mandaté par personne pour produire en un temps donné (sauf exception, bien sûr). À l'inverse, il m'arrive d'écrire de longs textes en une seule soirée, sans être passé par ces phases troublées : je me rappelle un texte consacré au disque Stand By du groupe Heldon au mois de juillet dernier. Je suis monté au deuxième étage chez moi pour écouter l'album vinyle et, à peine le bras relevé à la fin de la seconde face, la note était terminée et publiée.

C'est ça mon côté laborieux, celui qui m'interdit de penser être plus que je ne suis en réalité. Mais ces bonheurs d'écriture, plus ou moins intenses, sont à n'en pas douter très proches de ceux dont j'imaginais qu'ils pourraient constituer mon métier quand je tirais la langue en faisant glisser mon stylo à plume sur les pages quadrillées. C'est mieux que rien, après tout et je veux rappeler ici tout ce que je dois à la musique. Elle est mon autre oxygène, elle rend la vie respirable quand tant d'autres s'efforcent de la polluer de leur cupidité, de leur malhonnêteté et de leur égoïsme programmé en vertu de je ne sais quelle théorie malfaisante ou religion nauséabonde. Je ferai toujours de mon mieux pour rendre aux musiciens - à la fois funambules et alchimistes - une toute petite partie de la monnaie de leur si belle pièce. Et face à ces horreurs du quotidien, je revendique haut et fort le droit d'apparaître comme un doux rêveur ou un crétin naïf.

Je laisse aux cyniques le plaisir de s'abrutir de richesses factices et m'en vais de ce pas gambader sur le petit sentier de mes amours partagées.

Et pour finir, je vous propose un peu de musique à écouter. Je ne vous dis pas ce que c’est ni qui joue... C’est un clin d’œil à celui qui va nous permettre d’en faire vraiment la fête samedi, dans des conditions uniques. Un immense merci à lui.

Il est des jours tristes. Aujourd'hui en est un. Alors, sans se mettre la tête dans le sable, il n'est jamais inutile de se dire que l'homme est aussi capable du meilleur. Je vous propose la lecture d'un texte, que j'avais publié il y a quelques années et que vous trouverez dans une édition légèrement remaniée. Il ne résoudra aucun de nos problèmes, mais il pourra vous apporter un peu de lumière. Il parle d'un disque de John Coltrane enregistré au mois d'octobre 1960 : My Favorite Things.

Il est des jours tristes. Aujourd'hui en est un. Alors, sans se mettre la tête dans le sable, il n'est jamais inutile de se dire que l'homme est aussi capable du meilleur. Je vous propose la lecture d'un texte, que j'avais publié il y a quelques années et que vous trouverez dans une édition légèrement remaniée. Il ne résoudra aucun de nos problèmes, mais il pourra vous apporter un peu de lumière. Il parle d'un disque de John Coltrane enregistré au mois d'octobre 1960 : My Favorite Things. Je vous aurai prévenu, vous ne pourrez pas dire : « Je ne savais pas ! » Parce que ce n’est pas la première fois que j’insiste sur le talent d’une chanteuse dont le parcours ne fait, selon moi, que commencer, malgré une histoire en musique qui remonte aujourd’hui à plus d’une quinzaine d’années, au cours desquelles elle s’est illustrée avec discrétion, affichant un talent qui ne peut aller désormais que vers l’épanouissement.

Je vous aurai prévenu, vous ne pourrez pas dire : « Je ne savais pas ! » Parce que ce n’est pas la première fois que j’insiste sur le talent d’une chanteuse dont le parcours ne fait, selon moi, que commencer, malgré une histoire en musique qui remonte aujourd’hui à plus d’une quinzaine d’années, au cours desquelles elle s’est illustrée avec discrétion, affichant un talent qui ne peut aller désormais que vers l’épanouissement.

Je connais Franck Agulhon depuis près de vingt ans… Je crois l'avoir vu pour la première fois en juillet 1995 : à cette époque, mon fils, alors saxophoniste en herbe et âgé de dix ans, terminait sa première année à l'École des Musiques Actuelles de Nancy et participait à un ultime stage de trois jours avant les vacances d'été. Parmi les musiciens chargés de l'animation, il y avait un jeune batteur qui attirait d'emblée la sympathie par sa simplicité désarmante et sa grande gentillesse.

Je connais Franck Agulhon depuis près de vingt ans… Je crois l'avoir vu pour la première fois en juillet 1995 : à cette époque, mon fils, alors saxophoniste en herbe et âgé de dix ans, terminait sa première année à l'École des Musiques Actuelles de Nancy et participait à un ultime stage de trois jours avant les vacances d'été. Parmi les musiciens chargés de l'animation, il y avait un jeune batteur qui attirait d'emblée la sympathie par sa simplicité désarmante et sa grande gentillesse.

Allez, une fois n'est pas coutume : malgré les vrais morceaux promis par le sous-titre de mon blog, je ne vais pas vous parler de musique aujourd'hui… Encore que l'évocation d'un appareil électro-ménager - en l'occurrence un lave-vaisselle - puisse toujours donner lieu à une analyse qui le rapprochera d'un instrument : c'est vrai, un tel objet émet des sons, il semble parfois animé d'un tempo et ses cycles – comme autant de rythmes - de variations, ses sonorités liquides ne sont pas sans faire penser à certains arrangements orchestraux contemporains, et j'irais même jusqu'à penser que son bruit constitutif est en lui-même une forme élaborée de musique. Certainement pas plus ennuyeuse que celle qu’émettent nos éminences casquées dont les sons font frissonner les fessiers soi-disant festifs de tous les continents. Une musique du quotidien de nos cuisines tout aussi captivante que je ne sais quelle playlist fourguée chaque jour sur telle radio de service dit public, laconiquement vendue par une voix dont la capacité à lire avec conviction les dossiers de presse écrits par d’autres m’émeut à un point que vous ne sauriez imaginer... « On aime, on vous en parle ». Tu parles, Charles, tu ferais mieux de la garder pour toi, ta liste chloroformée.

Allez, une fois n'est pas coutume : malgré les vrais morceaux promis par le sous-titre de mon blog, je ne vais pas vous parler de musique aujourd'hui… Encore que l'évocation d'un appareil électro-ménager - en l'occurrence un lave-vaisselle - puisse toujours donner lieu à une analyse qui le rapprochera d'un instrument : c'est vrai, un tel objet émet des sons, il semble parfois animé d'un tempo et ses cycles – comme autant de rythmes - de variations, ses sonorités liquides ne sont pas sans faire penser à certains arrangements orchestraux contemporains, et j'irais même jusqu'à penser que son bruit constitutif est en lui-même une forme élaborée de musique. Certainement pas plus ennuyeuse que celle qu’émettent nos éminences casquées dont les sons font frissonner les fessiers soi-disant festifs de tous les continents. Une musique du quotidien de nos cuisines tout aussi captivante que je ne sais quelle playlist fourguée chaque jour sur telle radio de service dit public, laconiquement vendue par une voix dont la capacité à lire avec conviction les dossiers de presse écrits par d’autres m’émeut à un point que vous ne sauriez imaginer... « On aime, on vous en parle ». Tu parles, Charles, tu ferais mieux de la garder pour toi, ta liste chloroformée.

S'y asseoir, même muni d'un livre, c'est l'occasion privilégiée d'une observation tranquille de la congrégation bigarrée des passagers. Ce faisant, je me suis attelé à un petit travail consistant à scruter discrètement mes compagnons d’infortune itinérante et à noter rapidement, le soir, quelques unes des scénettes dans la contemplation – d’un œil, l’autre continuant sa lecture - desquelles j’ai pu me complaire. Si l’expérience s’avère concluante, j’envisage de rassembler ces textes après une relecture minutieuse sous la forme d’un livre qui paraîtra d’ici à deux ans.

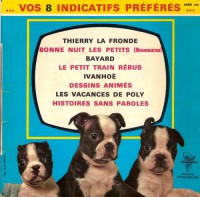

S'y asseoir, même muni d'un livre, c'est l'occasion privilégiée d'une observation tranquille de la congrégation bigarrée des passagers. Ce faisant, je me suis attelé à un petit travail consistant à scruter discrètement mes compagnons d’infortune itinérante et à noter rapidement, le soir, quelques unes des scénettes dans la contemplation – d’un œil, l’autre continuant sa lecture - desquelles j’ai pu me complaire. Si l’expérience s’avère concluante, j’envisage de rassembler ces textes après une relecture minutieuse sous la forme d’un livre qui paraîtra d’ici à deux ans.  Oups ! Alors là, c’est très confus dans ma mémoire de gamin de 6 ans. Je me souviens qu’à cette époque, on écoutait à la maison quelques disques comme « La mamma » de Charles Aznavour ou « L’auvergnat » de Georges Brassens. Je me rappelle aussi quelques chansons des Compagnons de la Chanson, de Nana Mouskouri ou de Marcel Amont. Quant à mes disques, ils étaient bien rares : il y a ce 45 tours avec Vos 8 indicatifs préférés (sic), annoté de ma main (j’ai juste écrit Denis Desassis 1964). Ce qui est amusant, c’est qu’en 1964, la télévision n’avait pas fait son intrusion au domicile de mes parents (qui écoutaient la radio, ce dont je ne les remercierai jamais assez) et que ce disque saluait des génériques entendus dans la lucarne en noir et blanc. Un an plus tard, je découvrirais un monde enchanté, celui de Colargol, avec des musiques de Mireille et les voix de Madeleine Barbulée, Henri Virlojeux ou Ricet Barrier. Mais c'est une autre histoire... Eh ouais !

Oups ! Alors là, c’est très confus dans ma mémoire de gamin de 6 ans. Je me souviens qu’à cette époque, on écoutait à la maison quelques disques comme « La mamma » de Charles Aznavour ou « L’auvergnat » de Georges Brassens. Je me rappelle aussi quelques chansons des Compagnons de la Chanson, de Nana Mouskouri ou de Marcel Amont. Quant à mes disques, ils étaient bien rares : il y a ce 45 tours avec Vos 8 indicatifs préférés (sic), annoté de ma main (j’ai juste écrit Denis Desassis 1964). Ce qui est amusant, c’est qu’en 1964, la télévision n’avait pas fait son intrusion au domicile de mes parents (qui écoutaient la radio, ce dont je ne les remercierai jamais assez) et que ce disque saluait des génériques entendus dans la lucarne en noir et blanc. Un an plus tard, je découvrirais un monde enchanté, celui de Colargol, avec des musiques de Mireille et les voix de Madeleine Barbulée, Henri Virlojeux ou Ricet Barrier. Mais c'est une autre histoire... Eh ouais ! Alors là, c’est une autre paire de manches ! Il s’en est passé des choses en dix ans. Je ne peux pas résumer cette aventure en quelques lignes parce que cette décennie reste l’une des plus affriolantes du point de vue de la musique. Avènement des Beatles, des Stones, le rock est devenu un langage universel, il s’est multiplié, diversifié, psychédélisé, parfois boursouflé. Il est parti dans tous les sens, a même réussi sa jonction avec le jazz grâce à Miles Davis. John Coltrane est parti depuis 7 ans, il n’a jamais été remplacé et le jazz se cherche un peu depuis sa mort. De mon côté, j’ai consacré beaucoup d’heures à écouter de la musique depuis quatre ans. J’ai écrit pas mal de choses à ce sujet mais je peux évoquer Creedence Clearwater Revival et le Grateful Dead, ce groupe californien qui m’a ouvert à d’autres musiques, comme le rock progressif de Yes, Genesis ou King Crimson. Après avoir succombé au souffle cuivré du rock du groupe Chicago (c’est par lui que j’ai commencé à aimer le saxophone), aux espaces infinis de Pink Floyd ou de la musique planante allemande (Tangerine Dream), je suis sensible au jazz-rock spiritualisé du Mahavishnu Orchestra et à celui de l’Ecole anglaise dite de Canterbury : Soft Machine ou Caravan, découvert en 1972 grâce à l’album Waterloo Lily. En ce début d’année, je complète ma discographie et j’achète le troisième album du groupe, qui reste l’un de mes préférés : In The Land Of Grey And Pink. Le groupe n’en finira plus, par la suite, de dissoudre sa musique dans une sorte de variété sans grande consistance. Mais il reste ses quatre premiers disques, tous très beaux. Cependant, la fin d'une époque s’annonce, c’était inéluctable...

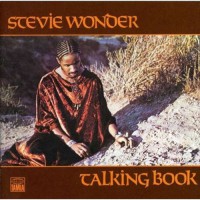

Alors là, c’est une autre paire de manches ! Il s’en est passé des choses en dix ans. Je ne peux pas résumer cette aventure en quelques lignes parce que cette décennie reste l’une des plus affriolantes du point de vue de la musique. Avènement des Beatles, des Stones, le rock est devenu un langage universel, il s’est multiplié, diversifié, psychédélisé, parfois boursouflé. Il est parti dans tous les sens, a même réussi sa jonction avec le jazz grâce à Miles Davis. John Coltrane est parti depuis 7 ans, il n’a jamais été remplacé et le jazz se cherche un peu depuis sa mort. De mon côté, j’ai consacré beaucoup d’heures à écouter de la musique depuis quatre ans. J’ai écrit pas mal de choses à ce sujet mais je peux évoquer Creedence Clearwater Revival et le Grateful Dead, ce groupe californien qui m’a ouvert à d’autres musiques, comme le rock progressif de Yes, Genesis ou King Crimson. Après avoir succombé au souffle cuivré du rock du groupe Chicago (c’est par lui que j’ai commencé à aimer le saxophone), aux espaces infinis de Pink Floyd ou de la musique planante allemande (Tangerine Dream), je suis sensible au jazz-rock spiritualisé du Mahavishnu Orchestra et à celui de l’Ecole anglaise dite de Canterbury : Soft Machine ou Caravan, découvert en 1972 grâce à l’album Waterloo Lily. En ce début d’année, je complète ma discographie et j’achète le troisième album du groupe, qui reste l’un de mes préférés : In The Land Of Grey And Pink. Le groupe n’en finira plus, par la suite, de dissoudre sa musique dans une sorte de variété sans grande consistance. Mais il reste ses quatre premiers disques, tous très beaux. Cependant, la fin d'une époque s’annonce, c’était inéluctable... Depuis la seconde moitié des années 70, le rock n’est plus très passionnant. Balayé par la vulgarité de la vague disco, boxé par les punks et leurs deux accords, il me faut faire avec les restes et laisser le capital acquis fructifier du mieux que possible. Ma grande découverte de cette décennie aura été la musique de Richard Pinhas, en solo ou avec son groupe Heldon. Fulgurances électriques et hypnotiques, dont les inspirateurs sont tout autant Jimi Hendrix que Robert Fripp, magnifiées par quelques albums incomparables comme Interface ou Stand By. Je n’oublie pas non plus des groupes tels qu’Univers Zéro ou Art Zoyd, né dans le sillage de Magma qui, désormais, n’est plus que l’ombre de lui-même (on commence à entendre parler d’un autre groupe, Offering) ; King Crimson new look est intéressant mais n’a pas la force de sa mouture 1972-1974. Genesis n’a d’intérêt que commercial, Weather Report a quitté la scène. Je sens qu’il me faut partir à la recherche d’autres sensations (peu de temps après, je me lancerai dans le vaste chantier Coltrane). En attendant, je complète certains manques de ma discothèque. En janvier 1984, j’achète quelques 33 tours de Stevie Wonder, dont le beau Talking Book. Stevie Wonder m’accompagne depuis plus de 7 ans : il m’a ensorcelé avec Songs In The Key Of Life en 1976.

Depuis la seconde moitié des années 70, le rock n’est plus très passionnant. Balayé par la vulgarité de la vague disco, boxé par les punks et leurs deux accords, il me faut faire avec les restes et laisser le capital acquis fructifier du mieux que possible. Ma grande découverte de cette décennie aura été la musique de Richard Pinhas, en solo ou avec son groupe Heldon. Fulgurances électriques et hypnotiques, dont les inspirateurs sont tout autant Jimi Hendrix que Robert Fripp, magnifiées par quelques albums incomparables comme Interface ou Stand By. Je n’oublie pas non plus des groupes tels qu’Univers Zéro ou Art Zoyd, né dans le sillage de Magma qui, désormais, n’est plus que l’ombre de lui-même (on commence à entendre parler d’un autre groupe, Offering) ; King Crimson new look est intéressant mais n’a pas la force de sa mouture 1972-1974. Genesis n’a d’intérêt que commercial, Weather Report a quitté la scène. Je sens qu’il me faut partir à la recherche d’autres sensations (peu de temps après, je me lancerai dans le vaste chantier Coltrane). En attendant, je complète certains manques de ma discothèque. En janvier 1984, j’achète quelques 33 tours de Stevie Wonder, dont le beau Talking Book. Stevie Wonder m’accompagne depuis plus de 7 ans : il m’a ensorcelé avec Songs In The Key Of Life en 1976.  A fond dans le jazz : durant cette décennie, j’ai découvert un nombre incalculable de musiciens magnifiques. Tout a commencé par John Coltrane et My Favorite Things. Méthodiquement, j’ai acheté, sinon tous ses disques, du moins tous ceux que je parvenais à me procurer (pas d’internet en 1994...), vouant un culte sans équivalent au saxophoniste, escaladant avec acharnement ce sommet musical engendré en une douzaine d’années (de 1955 à 1967). Parmi les artistes qui ont fait leur entrée dans mon univers musical, il y a beaucoup de français, dont Henri Texier, Michel Portal et Louis Sclavis. Ce dernier est probablement celui qui me fascine le plus, par sa créativité protéiforme. En ce mois de janvier, je plonge dans un coffret pas forcément de tout repos mais d’une incroyable richesse : Beauty Is A Rare Thing est l’intégrale des enregistrements du saxophoniste Ornette Coleman pour le compte du label Atlantic, à la fin des années 50 et au début des années 60. Et dire qu’il m’a fallu tout ce temps pour connaître ces trésors incomparables, dont le redoutable et génial Free Jazz. Je pourrais citer des dizaines d’autres noms pour caractériser les dix années écoulées, mais cette liste s’apparenterait à un bottin du jazz.

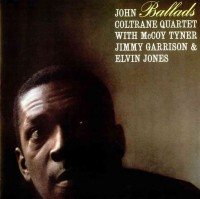

A fond dans le jazz : durant cette décennie, j’ai découvert un nombre incalculable de musiciens magnifiques. Tout a commencé par John Coltrane et My Favorite Things. Méthodiquement, j’ai acheté, sinon tous ses disques, du moins tous ceux que je parvenais à me procurer (pas d’internet en 1994...), vouant un culte sans équivalent au saxophoniste, escaladant avec acharnement ce sommet musical engendré en une douzaine d’années (de 1955 à 1967). Parmi les artistes qui ont fait leur entrée dans mon univers musical, il y a beaucoup de français, dont Henri Texier, Michel Portal et Louis Sclavis. Ce dernier est probablement celui qui me fascine le plus, par sa créativité protéiforme. En ce mois de janvier, je plonge dans un coffret pas forcément de tout repos mais d’une incroyable richesse : Beauty Is A Rare Thing est l’intégrale des enregistrements du saxophoniste Ornette Coleman pour le compte du label Atlantic, à la fin des années 50 et au début des années 60. Et dire qu’il m’a fallu tout ce temps pour connaître ces trésors incomparables, dont le redoutable et génial Free Jazz. Je pourrais citer des dizaines d’autres noms pour caractériser les dix années écoulées, mais cette liste s’apparenterait à un bottin du jazz. Je continue ma lente exploration du jazz, essentiellement celui qui a été enregistré à compter de la seconde moitié des années 50 (ce qui ne m’empêche pas, au gré de rééditions à bon marché en CD – le disque commence à se vendre mal - de me procurer de vieux albums de rock, comme ceux des Doors par exemple). Je trouve toujours, ça et là, des enregistrements de Coltrane que je ne connaissais pas. Je les achète, presque par réflexe, et ne suis jamais déçu, y compris quand certains disques s’apparentent à de véritables escroqueries. Grâce à un ami, j’ai également fait la connaissance, il y a trois ou quatre ans, de deux musiciens majeurs : le compositeur américain Steve Reich et, dans un tout autre genre, le contrebassiste Renaud Garcia-Fons, qui sont à ce jour des artistes dont la musique fait partie de celles qui m’habitent constamment. Je me suis acheté tous leurs disques ou presque. Tiens, c’est amusant (et assez révélateur quand j’y pense) : en ce mois de janvier 2004, j’écoute la réédition en digipack de Ballads de John Coltrane, que j’avais pourtant acheté en 1992. Mais le label Impulse sort des pistes inédites (dont quelques bonus tracks un peu malhonnêtes parfois...), le disque est devenu double et sa pochette est bien documentée. C’est un cadeau d’anniversaire que m’a fait mon fils, devenu lui-même entre temps un magnifique saxophoniste.

Je continue ma lente exploration du jazz, essentiellement celui qui a été enregistré à compter de la seconde moitié des années 50 (ce qui ne m’empêche pas, au gré de rééditions à bon marché en CD – le disque commence à se vendre mal - de me procurer de vieux albums de rock, comme ceux des Doors par exemple). Je trouve toujours, ça et là, des enregistrements de Coltrane que je ne connaissais pas. Je les achète, presque par réflexe, et ne suis jamais déçu, y compris quand certains disques s’apparentent à de véritables escroqueries. Grâce à un ami, j’ai également fait la connaissance, il y a trois ou quatre ans, de deux musiciens majeurs : le compositeur américain Steve Reich et, dans un tout autre genre, le contrebassiste Renaud Garcia-Fons, qui sont à ce jour des artistes dont la musique fait partie de celles qui m’habitent constamment. Je me suis acheté tous leurs disques ou presque. Tiens, c’est amusant (et assez révélateur quand j’y pense) : en ce mois de janvier 2004, j’écoute la réédition en digipack de Ballads de John Coltrane, que j’avais pourtant acheté en 1992. Mais le label Impulse sort des pistes inédites (dont quelques bonus tracks un peu malhonnêtes parfois...), le disque est devenu double et sa pochette est bien documentée. C’est un cadeau d’anniversaire que m’a fait mon fils, devenu lui-même entre temps un magnifique saxophoniste.  Que d’eau, que d’eau a coulé sous les ponts !

Que d’eau, que d’eau a coulé sous les ponts !

Comme bon nombre de ses confrères saxophonistes,

Comme bon nombre de ses confrères saxophonistes,  Voilà un peu plus d’une semaine que les feux de l’édition 2013 de Nancy Jazz Pulsations se sont éteints. Avec une fréquentation de 100000 spectateurs, toutes manifestations comprises et un total de 29000 entrées payantes, NJP affiche un bilan correct qui est aussi celui de ses 40 ans, fêtés sous le signe de la Nouvelle-Orléans, berceau du jazz.

Voilà un peu plus d’une semaine que les feux de l’édition 2013 de Nancy Jazz Pulsations se sont éteints. Avec une fréquentation de 100000 spectateurs, toutes manifestations comprises et un total de 29000 entrées payantes, NJP affiche un bilan correct qui est aussi celui de ses 40 ans, fêtés sous le signe de la Nouvelle-Orléans, berceau du jazz. Je ne voudrais pas donner l’impression de radoter – de toutes façons, c’est probablement ce qui est train de m’arriver - mais je vais tout de même revenir une fois encore sur le récit Ladies First ! que j’ai finalement décidé de publier sous la forme d’un livre, un récit qu’on peut se procurer facilement sur Internet et plus particulièrement sur le site

Je ne voudrais pas donner l’impression de radoter – de toutes façons, c’est probablement ce qui est train de m’arriver - mais je vais tout de même revenir une fois encore sur le récit Ladies First ! que j’ai finalement décidé de publier sous la forme d’un livre, un récit qu’on peut se procurer facilement sur Internet et plus particulièrement sur le site  J’ai raconté voici plus de deux ans l’histoire d’

J’ai raconté voici plus de deux ans l’histoire d’

J’ignore si mes plongées régulières dans A la recherche du temps perdu peuvent avoir une influence sur mes propres perceptions de la vie, de la mémoire (volontaire ou non) et plus généralement du monde qui m’entoure et, comme tout un chacun, au centre duquel j’imagine parfois me trouver alors que je n’en suis qu’une poussière. Mais au moment où je m’extrais de sa lecture pour quelques jours, au moment où les informations m’écrasent de leur violence et leur incroyable accumulation de désespoirs récités en litanie pseudo-journalistique, me reviennent en mémoire des instants à la fois douloureux et puissants. Stand By...

J’ignore si mes plongées régulières dans A la recherche du temps perdu peuvent avoir une influence sur mes propres perceptions de la vie, de la mémoire (volontaire ou non) et plus généralement du monde qui m’entoure et, comme tout un chacun, au centre duquel j’imagine parfois me trouver alors que je n’en suis qu’une poussière. Mais au moment où je m’extrais de sa lecture pour quelques jours, au moment où les informations m’écrasent de leur violence et leur incroyable accumulation de désespoirs récités en litanie pseudo-journalistique, me reviennent en mémoire des instants à la fois douloureux et puissants. Stand By... C'est au mois d'octobre 2010 que j'ai découvert sur scène la musique de

C'est au mois d'octobre 2010 que j'ai découvert sur scène la musique de  Je vais reprendre des forces en écoutant les African Jazz Roots de Simon Goubert et Ablaye Sissoko, au risque d’aggraver mon cas aux yeux de ces marcheurs sans amour au cœur qui vont certainement trouver beaucoup à redire à cet autre mariage qu’ils jugeront contre nature, celui de musiques occidentales et africaines. Tant pis pour eux s’ils sont aveugles au point de ne pas être saisis d’admiration devant la beauté de cette union et le métissage sublimé qui en résulte. Ils se consoleront avec la médiatocratie frelatée de la nightclubbeuse rancie qui leur sert temporairement d’égérie et les ridiculise aux yeux de tous. On a les génies qu’on mérite, après tout…

Je vais reprendre des forces en écoutant les African Jazz Roots de Simon Goubert et Ablaye Sissoko, au risque d’aggraver mon cas aux yeux de ces marcheurs sans amour au cœur qui vont certainement trouver beaucoup à redire à cet autre mariage qu’ils jugeront contre nature, celui de musiques occidentales et africaines. Tant pis pour eux s’ils sont aveugles au point de ne pas être saisis d’admiration devant la beauté de cette union et le métissage sublimé qui en résulte. Ils se consoleront avec la médiatocratie frelatée de la nightclubbeuse rancie qui leur sert temporairement d’égérie et les ridiculise aux yeux de tous. On a les génies qu’on mérite, après tout…