This is Ground Countrol to Major Zeuhl

À l’initiative de leur bienveillant admirateur Christophe Chassol, les musiciens de Magma étaient les invités d’Arte Concert, le temps d’une interprétation condensée de l’œuvre emblématique du groupe, « Mëkanïk Destruktïw Kommandöh ». C'était le 22 juin dernier. Un rendez-vous très attendu dans la mesure où la bande à Christian Vander avait connu un important remaniement à l’automne 2019 et ne s’était produite dans son nouveau line up qu’à l’occasion de quelques concerts, juste avant que la pandémie de Covid-19 ne mettre tout ce petit monde à l’arrêt. C’est vrai qu’on était curieux de savoir où en était le batteur, lui qui depuis ce changement ne cachait pas son plaisir en constatant que l’enfant kobaïen pouvait aussi swinguer.

À l’initiative de leur bienveillant admirateur Christophe Chassol, les musiciens de Magma étaient les invités d’Arte Concert, le temps d’une interprétation condensée de l’œuvre emblématique du groupe, « Mëkanïk Destruktïw Kommandöh ». C'était le 22 juin dernier. Un rendez-vous très attendu dans la mesure où la bande à Christian Vander avait connu un important remaniement à l’automne 2019 et ne s’était produite dans son nouveau line up qu’à l’occasion de quelques concerts, juste avant que la pandémie de Covid-19 ne mettre tout ce petit monde à l’arrêt. C’est vrai qu’on était curieux de savoir où en était le batteur, lui qui depuis ce changement ne cachait pas son plaisir en constatant que l’enfant kobaïen pouvait aussi swinguer.

Je passe ici très rapidement sur les commentaires qu’on a déjà pu lire sur les réseaux sociaux, partagés entre propos admiratifs et critiques émanant de la part de ceux qui, fidèles à leurs habitudes de commentateurs, savent mieux que le groupe lui-même ce qu’il aurait convenu de jouer, et de quelle manière. La nostalgie n’est pas toujours bonne conseillère et même si la prestation de Magma n’était pas exempte de quelques imperfections – n’oublions pas cette très longue pause contrainte, il me semble indispensable de rappeler deux ou trois choses. Libre à vous de n’être point d’accord d’ailleurs.

Magma a composé l’essentiel de son œuvre dans la première moitié des années 70, soit deux trilogies publiées dans un ordre sui generis et une composition qu’on peut considérer comme un grand final, « Zëss », dont l’ultime version a requis le concours d’un orchestre symphonique. On pourrait en ajouter quelques-unes, de moindre ampleur, mais il n’est pas anormal de penser que tout est là et que dans les années à venir, le groupe s’appuiera avant tout sur son grand répertoire lorsqu’il se produira en public. On peut rêver de cette « nouvelle musique » souvent évoquée par Christian Vander, mais les essentiels présentent un caractère inépuisable et sont la matière première dans laquelle chacun des musiciens plongera pour faire vivre au plus intense chacune des notes. À cet égard, le choix de « MDK » dans l’émission d’Arte semble assez logique dans la mesure où on peut considérer cette composition comme l’hymne de Magma. Il fallait bien choisir, de toutes façons.

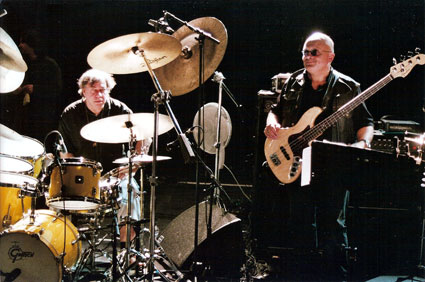

Venons-en à l’interprétation maintenant, critiquée par certains. Trop ceci, pas assez cela, y avait qu’à, il aurait fallu… Christian Vander a 73 ans, et même s’il paraît en bonne forme, faisons preuve de réalisme, jamais plus il ne déploiera un jeu apocalyptique comme il le fit aux grandes heures de Magma. Conscient de ses forces et de ses limites (physiques comme vocales), il fait le choix d’une interprétation beaucoup plus souple et surtout beaucoup plus aérienne, en phase avec sa condition, mais en conservant le même engagement. Jamais on ne pourra le suspecter de tricherie, car Christian Vander vit EN musique. Côté technique, pas d’inquiétude, on sait qu’il est et reste l’un des batteurs les plus impressionnants encore en activité, et ça ne date pas d’hier. Tout au plus cette évolution liée à l’âge confère-t-elle à son jeu une dimension moins surhumaine, mais toujours aussi exigeante et précise.

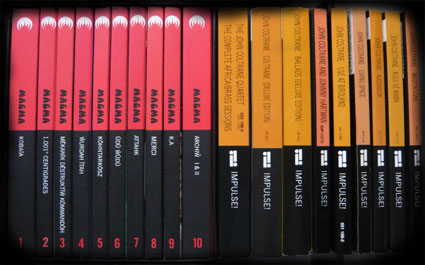

Dans ces conditions, il est inutile de regretter le jeu tellurique de Philippe Bussonnet (qui aura été de l’aventure durant près de 25 ans et demeurera un des musiciens essentiels de la planète Kobaïa) à la basse pour mieux déplorer celui de Jimmy Top (fils de Jannick, bien sûr, autre compagnon de route majeur dans l’histoire du groupe). La souplesse de ce dernier, le caractère félin de son attaque des cordes sont sans doute les garants d’une association telle que Vander la désire lui-même. Redisons-le une fois, encore : Magma peut swinguer ! Et s’il s’agit de s’abreuver encore et encore à la surpuissance du Magma d’autrefois pour entrer en vibration, eh bien foin des lamentations nostalgiques et donneuses de leçons, tournons-nous vers la discographie live qui est abondante et documente parfaitement le caractère exceptionnel de ce long chemin : Magma Live (1975), les soirées Retrospëktïw à l'Olympia (1980), la trilogie Theusz Hamtaak pour la première fois réunie au Trianon (2000), les concerts Mythes et Légendes au Triton retraçant toute l’histoire (2005), la trilogie Ëmëhntëhtt-Ré jouée dans son intégralité au Triton (2014). De quoi se plaint-on ?

Pour finir, j’aimerais rappeler que Magma laisse peu de place à l’improvisation. Le seul temps accordé à un chorus dans la version donnée pour Arte est celui d’une courte intervention de Christian Vander lui-même vocalisant sur le thème de « Spiritual », de son si cher John Coltrane, dont il mime d’ailleurs le saxophone soprano en chantant. Pour le reste, tout est affaire de précision et de mise en place rigoureuse qui permettront d’embarquer musiciens et public dans une sorte de transe joyeuse. On apprécie alors d’autant plus la nouvelle architecture des chœurs – toujours une performance ! – qui contribuent eux-aussi à instaurer ce climat aérien dont il était question un peu plus haut. Avec ses six voix (auxquelles on peut ajouter celle de Thierry Eliez qui prend une part significative au chant), Magma nous rappelle ce que Vander a toujours dit, à savoir que sa musique était au départ conçue pour être chantée autour d’un piano.

À la fin de ce bref concert, on voit les musiciens s’embrasser, se serrer les uns contre les autres. Un vrai moment d’émotion, qu’on n’aurait peut-être pas imaginé il y a 40 ou 50 ans, à l’époque où un concert de Magma s’apparentait souvent à une cérémonie un peu menaçante. La roue a tourné, il n’y a pas lieu de le regretter. À chaque époque son climat. Celui du Magma 2021 semble plus apaisé : il ne contredit en rien les précédents, il offre tout simplement une autre direction.

Il est tellement simple de s’en réjouir !

Titres : Mëkanïk Destruktïw Kommandöh.

Musiciens : Christian Vander (batterie, chant), Jimmy Top (basse), Rudy Blas (guitare), Simon Goubert (Fender Rhodes), Thierry Eliez (claviers, chant), Stella Vander (chant), Hervé Aknin (chant), Isabelle Feuillebois (chant), Laura Guaratto (chant), Sandrine Destefanis (chant), Sylvie Fisichella (chant).

Drôle d’idée, tout de même, de regarder derrière soi. C’est vrai qu’à trop scruter le rétroviseur, on voit parfaitement le dessin formé par les rides, on peut compter les pattes d’oie... Mais allez savoir pourquoi, je me suis amusé hier à compulser mes archives, histoire de me rappeler les disques que je m’étais procurés au mois de janvier 1976. Drôle d’idée, oui, et drôle d’époque. Il y a quarante ans, j’avais 18 ans, je m’ennuyais ferme en première année de licence de Sciences économiques, une filière d’études supérieures vers laquelle je m’étais dirigé... sans vraiment la choisir. C’était une sorte d’échouage par élimination des cursus (très nombreux) dont je n’avais pas envie et de ceux que mon entourage me déconseillait parmi mes quelques rares envies. On est bête à cet âge-là. L’enseignement universitaire est pourtant l’exact opposé de celui qu’appelle mon propre mode de fonctionnement. Étant tout sauf un intellectuel, j’ai besoin de pratiquer d’abord avant de labourer le champ théorique (et croyez bien que je ne suis pas un grand fermier, comme dirait l’ami Richard Gilly). Je fais partie de ceux qu’on nomme les inductifs, ces gens formés de bric et de broc qui déduisent les concepts à partir du réel, faute de mieux... Or, à l’Université dans les années 70 (je ne me prononcerai pas sur son état actuel, même si je continue de m’interroger sur le bien-fondé du pernicieux Traité de Lisbonne qui impose la norme de 50% d’une classe d’âge au niveau licence comme une absolue nécessité), c’était tout l’inverse : on vous déversait des kilomètres d’enseignements à ingurgiter en un temps record (et qu’on oubliait aussi vite qu’on les avait appris) et puis, parfois, sous la forme d’exercices ou de travaux dirigés en groupes resteints, les laborieux de mon acabit devaient s’efforcer de donner à ces cours-purges un peu de cette matérialité dont leurs contenus étaient dépourvus. Ces choses-là n’étaient pas conçues pour moi et si je n’avais pas par la suite, le temps d’un partiel de statistiques, mis à genoux un amphithéâtre de 600 personnes en étant le seul à réussir (avec la note de 29 sur 30) en un temps record (une heure trente) un examen désastre pour les autres (tous avaient obtenu en trois heures une note largement inférieure à la moyenne), je pourrais parler d’échec sur toute la ligne. J’ai même compromis ma place de major (preuve qu’on peut s’insinuer malgré soi à la tête d’un classement) en année de licence après avoir claqué une porte au nez d’un expert comptable, non sans l’avoir traité de connard... Il faut dire aussi que cet abruti venait arrondir ses fins de mois en distillant sa morgue et ses bilans sur les pauvres larves étudiantes que nous ne manquions pas d’être... Mais on ne réécrit pas l’histoire et à cette époque – je reviens maintenant à l’essentiel – la musique occupait déjà dans ma vie une place, certes démesurée, mais ô combien essentielle.

Drôle d’idée, tout de même, de regarder derrière soi. C’est vrai qu’à trop scruter le rétroviseur, on voit parfaitement le dessin formé par les rides, on peut compter les pattes d’oie... Mais allez savoir pourquoi, je me suis amusé hier à compulser mes archives, histoire de me rappeler les disques que je m’étais procurés au mois de janvier 1976. Drôle d’idée, oui, et drôle d’époque. Il y a quarante ans, j’avais 18 ans, je m’ennuyais ferme en première année de licence de Sciences économiques, une filière d’études supérieures vers laquelle je m’étais dirigé... sans vraiment la choisir. C’était une sorte d’échouage par élimination des cursus (très nombreux) dont je n’avais pas envie et de ceux que mon entourage me déconseillait parmi mes quelques rares envies. On est bête à cet âge-là. L’enseignement universitaire est pourtant l’exact opposé de celui qu’appelle mon propre mode de fonctionnement. Étant tout sauf un intellectuel, j’ai besoin de pratiquer d’abord avant de labourer le champ théorique (et croyez bien que je ne suis pas un grand fermier, comme dirait l’ami Richard Gilly). Je fais partie de ceux qu’on nomme les inductifs, ces gens formés de bric et de broc qui déduisent les concepts à partir du réel, faute de mieux... Or, à l’Université dans les années 70 (je ne me prononcerai pas sur son état actuel, même si je continue de m’interroger sur le bien-fondé du pernicieux Traité de Lisbonne qui impose la norme de 50% d’une classe d’âge au niveau licence comme une absolue nécessité), c’était tout l’inverse : on vous déversait des kilomètres d’enseignements à ingurgiter en un temps record (et qu’on oubliait aussi vite qu’on les avait appris) et puis, parfois, sous la forme d’exercices ou de travaux dirigés en groupes resteints, les laborieux de mon acabit devaient s’efforcer de donner à ces cours-purges un peu de cette matérialité dont leurs contenus étaient dépourvus. Ces choses-là n’étaient pas conçues pour moi et si je n’avais pas par la suite, le temps d’un partiel de statistiques, mis à genoux un amphithéâtre de 600 personnes en étant le seul à réussir (avec la note de 29 sur 30) en un temps record (une heure trente) un examen désastre pour les autres (tous avaient obtenu en trois heures une note largement inférieure à la moyenne), je pourrais parler d’échec sur toute la ligne. J’ai même compromis ma place de major (preuve qu’on peut s’insinuer malgré soi à la tête d’un classement) en année de licence après avoir claqué une porte au nez d’un expert comptable, non sans l’avoir traité de connard... Il faut dire aussi que cet abruti venait arrondir ses fins de mois en distillant sa morgue et ses bilans sur les pauvres larves étudiantes que nous ne manquions pas d’être... Mais on ne réécrit pas l’histoire et à cette époque – je reviens maintenant à l’essentiel – la musique occupait déjà dans ma vie une place, certes démesurée, mais ô combien essentielle. Magma met les petits plats dans l’écrin

Magma met les petits plats dans l’écrin

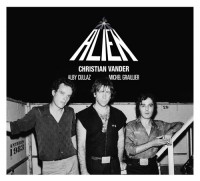

Il faut d’abord s’attarder sur la pochette : Christian Vander, mystérieux comme toujours, presque inquiétant, semble sonder de son glacial regard d’acier le mystère de la vie, cette vie si précieuse qui, en cet été 1983, n’a pas encore filé entre les doigts virtuoses des deux musiciens habités par la grâce qui l’entourent. Alby Cullaz et Michel Graillier posent à ses côtés dans une posture plus décontractée, pour ne pas dire plus humaine, préfigurant ce que traduit la musique. Une opposition formelle – la démesure du batteur face à la liberté décrispée de ses compagnons – dans une complémentarité d’esprit que, peut-être, Vander n’atteindra jamais plus au sein de ses différentes expériences sur la scène jazz.

Il faut d’abord s’attarder sur la pochette : Christian Vander, mystérieux comme toujours, presque inquiétant, semble sonder de son glacial regard d’acier le mystère de la vie, cette vie si précieuse qui, en cet été 1983, n’a pas encore filé entre les doigts virtuoses des deux musiciens habités par la grâce qui l’entourent. Alby Cullaz et Michel Graillier posent à ses côtés dans une posture plus décontractée, pour ne pas dire plus humaine, préfigurant ce que traduit la musique. Une opposition formelle – la démesure du batteur face à la liberté décrispée de ses compagnons – dans une complémentarité d’esprit que, peut-être, Vander n’atteindra jamais plus au sein de ses différentes expériences sur la scène jazz.

La discographie de One Shot – quatre disques enregistrés de 1999 à 2008 – constitue un ensemble parfaitement cohérent qu’il s’agit de découvrir en le considérant pour ce qu’il est : une fusion contemporaine de rock et de jazz aux couleurs souvent sombres dont l’énergie ne s’est jamais démentie au fil des années. Sa formation, inchangée depuis le début, semble le garant d’une belle unité de fond et de forme qui amène le groupe au meilleur niveau, celui d’une virtuosité jamais démonstrative, mise au service d’un propos techniquement irréprochable et artistiquement original. Et si le noyau du quatuor est intimement lié à la galaxie Magma (deux de ses membres font partie de ce dernier, le troisième fut compagnon de route de Christian Vander durant plus de 20 ans ; quant au quatrième, il serait étonnant qu’il ignore quoi que ce soit de la matrice kobaïenne…), on écoutera sa musique pour elle-même, parce qu’une paternité aussi forte risquerait de nous faire oublier qu’elle puise son inspiration à d’autres sources tout aussi puissantes : «Black P» par exemple, qui introduit le nouvel album Dark Shot (composé d’un disque studio et d’un DVD concert et interview), semble ainsi marqué d’une belle griffe crimsonienne, celle de la période Red du groupe de Robert Fripp. De quoi abreuver notre soif d’une musique à consommer sans modération.

La discographie de One Shot – quatre disques enregistrés de 1999 à 2008 – constitue un ensemble parfaitement cohérent qu’il s’agit de découvrir en le considérant pour ce qu’il est : une fusion contemporaine de rock et de jazz aux couleurs souvent sombres dont l’énergie ne s’est jamais démentie au fil des années. Sa formation, inchangée depuis le début, semble le garant d’une belle unité de fond et de forme qui amène le groupe au meilleur niveau, celui d’une virtuosité jamais démonstrative, mise au service d’un propos techniquement irréprochable et artistiquement original. Et si le noyau du quatuor est intimement lié à la galaxie Magma (deux de ses membres font partie de ce dernier, le troisième fut compagnon de route de Christian Vander durant plus de 20 ans ; quant au quatrième, il serait étonnant qu’il ignore quoi que ce soit de la matrice kobaïenne…), on écoutera sa musique pour elle-même, parce qu’une paternité aussi forte risquerait de nous faire oublier qu’elle puise son inspiration à d’autres sources tout aussi puissantes : «Black P» par exemple, qui introduit le nouvel album Dark Shot (composé d’un disque studio et d’un DVD concert et interview), semble ainsi marqué d’une belle griffe crimsonienne, celle de la période Red du groupe de Robert Fripp. De quoi abreuver notre soif d’une musique à consommer sans modération.

Jazz Magazine

Jazz Magazine Au printemps 2005,

Au printemps 2005,