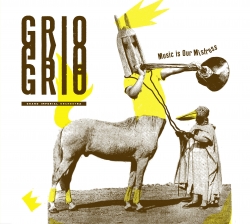

La musique maîtresse du GRIO

À deux jours près, la date de sortie officielle de cet album (le 17 janvier 2020) coïncide avec celle de mon anniversaire. Autant dire qu’il s’agit là d’un beau cadeau et – j’assume ce pronostic dont l’intérêt vous échappera peut-être – de l’un des temps forts de l’année jazz 2020 (tiens, pendant que j’y pense, il y a aussi le bouleversant Deep Rivers du pianiste Paul Lay). Une année qui pourtant commence seulement. Il est, parfois, des évidences qui s’imposent à vous… Surtout lorsque les membres du Grand Impérial Orchestra (dont l’acronyme est le GRIO) citent Oscar Wilde en exergue de leur projet : « Le seul moyen de se débarrasser d’une tentation est d’y céder ». Alléchant, forcément... Mais de quoi s’agit-il donc ?

À deux jours près, la date de sortie officielle de cet album (le 17 janvier 2020) coïncide avec celle de mon anniversaire. Autant dire qu’il s’agit là d’un beau cadeau et – j’assume ce pronostic dont l’intérêt vous échappera peut-être – de l’un des temps forts de l’année jazz 2020 (tiens, pendant que j’y pense, il y a aussi le bouleversant Deep Rivers du pianiste Paul Lay). Une année qui pourtant commence seulement. Il est, parfois, des évidences qui s’imposent à vous… Surtout lorsque les membres du Grand Impérial Orchestra (dont l’acronyme est le GRIO) citent Oscar Wilde en exergue de leur projet : « Le seul moyen de se débarrasser d’une tentation est d’y céder ». Alléchant, forcément... Mais de quoi s’agit-il donc ?

Au départ, il y a l’Impérial Quartet fondé par les saxophones multiples (de basse à sopranino) de Damien Sabatier et Gérald Chevillon, le contrebassiste Joachim Florent et le batteur Antonin Leymarie. Ce quatuor est une sorte de centre nerveux de la Compagnie Imperial sur le label de laquelle est publié Music Is Our Mistress, album d’une formation élargie cette fois à quatre autres musiciens amis qui ont souvent croisé la route de ladite compagnie : les trompettistes Aymeric Avice et Frédéric Roudet, le tromboniste Simon Girard et le pianiste Aki Rissanen. Autant dire qu’il sera question de souffle(s) et que la tempête déclenchée par cet octuor promet d’être très revigorante.

Ce doublement du quartet m’amène à rappeler que la petite bande impériale aime décliner ses formations à la façon d’une famille recomposée, comme nous le prouvent Impérial Pulsar (soit le quartet et deux percussionnistes maliens) ou le récent Impérial Orpheon, pour l’avènement duquel trois des membres du quartet (Sabatier, Chevillon, Leymarie) avaient uni leurs forces à celles de l’accordéoniste chanteur Rémy Poulakis. En était résulté un passionnant Seducere dont je m’étonne encore qu’il n’en ait pas été question ici-même. Mais bon, l’erreur est humaine, n’est-ce pas ? Je crois me souvenir néanmoins de la diffusion d’un extrait de ce disque lors d’un Jazz Time que j’avais animé pour Radio Déclic. Vous me pardonnez ?

Avec un tel titre – Music Is Our Mistress – on pense évidemment à Duke Ellington et son autobiographie Music Is My Mistress, mais je m’en tiendrai là pour les comparaisons, même s’il y a dans cette musique qualifiée « d’aventure » quelque chose qui n’est pas sans rappeler l’esprit du Liberation Music Orchestra de Charlie Haden et Carla Bley, dans cette façon qu’a le GRIO d’unir au plus près une expression très festive à la conscience de ses origines, ici une fois encore très africaines par la référence aux Banda Linda d’Afrique Centrale : « Chez eux, chaque morceau a une fonction sociale, qui accompagne toutes les époques de la vie, de la naissance à la mort ». Cette Afrique source n’est d’ailleurs pas le seul repère pour les membres du GRIO : ainsi, on entend très nettement à plusieurs reprises (« Cult Of Twins », « Linda Linda », « Gomorra Pulse ») les influences cycliques et répétitives d’un compositeur tel que Steve Reich. Rien d’étonnant à cela lorsqu’on sait comment est construite la musique des Banda Linda : « Ils jouent en général les trompes par groupes de cinq : chaque trompe joue une note et c’est l’imbrication de ce hoquet instrumental qui génère la polyphonie ». À la lecture de cette explication, on pense forcément aux superpositions rythmiques (les déphasages) du compositeur américain.

Ces références étant établies, il faut maintenant dire que ce qui saute aux oreilles à l’écoute de Music Is Our Mistress, c’est la générosité, celle-ci n’étant pas dénuée d’une forme joyeuse de spiritualité lorsque la musique prend la forme d’un hymne. C’est le sentiment de liberté heureuse qui irradie ses huit compositions, originales pour la plupart quand elles ne consistent pas en des réarrangements de traditionnels Banda Linda. Prenez par exemple le trombone de Simon Girard tout au long de « Hillbrow » et vous saurez de quoi il retourne. C’est l’embrasement cuivré qui traverse tout le disque, un incendie allumé par la horde de saxophones trompettes trombone et leurs dialogues fiévreux (« A Cançào Do Grilo »). C’est aussi la capacité à arrêter la course du temps pour parler d’amour (« Frida Kalho Song Of Love »).

Générosité, liberté, embrasement, amour. Finalement, je me rends compte que cette chronique aurait pu tenir en quatre mots. Une fois encore, je n’ai pas su résister à la tentation digressive, mon grand et vilain défaut. Mais il faut faire preuve de mansuétude à mon égard, parce que Music Is Our Mistress est de ces disques qui vous rendent bavard, joyeux, partageur, optimiste. C’est d’ailleurs l’effet provoqué par chacune des productions de la Compagnie Impériale depuis toutes ces années. Et ce dernier avatar en grande formation, loin de faire exception à la règle, en est plus que jamais la démonstration.

Musiciens : Aymeric Avice (trompette, piccolo, bugle), Fred Roudet (trompette, bugle), Simon Girard (trombone), Damien Sabatier (saxophones baryton, alto, sopranino), Gérald Chevillon (saxophones basse, ténor, soprano), Aki Rissanen (piano), Joachim Florent (contrebasse), Antonin Leymarie (batterie).

Titres : Cult Of Twins / Hillbrow / À Cançào Do Grilo / Frida Kalho Song Of Love / Gomorra Pulse / Anima / Linda Linda / Tchébou Ganza Tché Gaté / Le sommeil droit

Label : Compagnie Impérial

Adeptes des urgences contemporaines et de la frénésie d’un quotidien encombré jusqu’à la saturation des esprits par un flux d’informations multiples et sa cohorte de nécessités suspectes et autres fake news, passez votre chemin, ce disque n’est sans doute pas pour vous. Ou plutôt, si : vous devriez peut-être prendre – perdre, me direz-vous – un peu de votre temps pour vivre un moment au rythme ralenti de celui qui s’écoule ici durant une petite quarantaine de minutes. C’est le temps lent de Kepler, un trio d’une paisible singularité constitué par le saxophoniste clarinettiste Julien Pontvianne et les frères Sanchez : Maxime au piano, Adrien au saxophone ténor.

Adeptes des urgences contemporaines et de la frénésie d’un quotidien encombré jusqu’à la saturation des esprits par un flux d’informations multiples et sa cohorte de nécessités suspectes et autres fake news, passez votre chemin, ce disque n’est sans doute pas pour vous. Ou plutôt, si : vous devriez peut-être prendre – perdre, me direz-vous – un peu de votre temps pour vivre un moment au rythme ralenti de celui qui s’écoule ici durant une petite quarantaine de minutes. C’est le temps lent de Kepler, un trio d’une paisible singularité constitué par le saxophoniste clarinettiste Julien Pontvianne et les frères Sanchez : Maxime au piano, Adrien au saxophone ténor. C’est le type-même du disque auquel on ne s’attend pas vraiment et qui vous fait du bien, tout de suite. Comme un dépaysement, dans l’espace et dans le temps, un voyage instantané dont les tour operators seraient de jeunes musiciens ayant leur camp de base du côté de Lyon et des attaches plus lointaines, par-delà les océans. Un autre gang des Lyonnais, en quelque sorte, mais honnête et poétique celui-là, empreint de beaucoup de tendresse. Ils ont pour nom La&Ca, ce qui signifie « là-bas et ici » en portugais (comprenez « au Brésil et en France »). Parce que l’histoire de ce trio devenu quatuor a commencé à Rio de Janeiro il y a quelques années, lorsque Camille Thouvenot (piano et moog) et Audrey Podrini (violoncelle) ont retrouvé le batteur percussionniste Isaias « Zaza » Desiderio afin de s’y produire en concert. Le pianiste et le carioca se connaissent bien, eux qui sont membres d’un autre trio, Dreisam, aux côtés de la saxophoniste allemande Nora Kamm. Souvenons-nous de leur Source, un album que j’avais évoqué ici-même il y a trois ans dans une chronique intitulée «

C’est le type-même du disque auquel on ne s’attend pas vraiment et qui vous fait du bien, tout de suite. Comme un dépaysement, dans l’espace et dans le temps, un voyage instantané dont les tour operators seraient de jeunes musiciens ayant leur camp de base du côté de Lyon et des attaches plus lointaines, par-delà les océans. Un autre gang des Lyonnais, en quelque sorte, mais honnête et poétique celui-là, empreint de beaucoup de tendresse. Ils ont pour nom La&Ca, ce qui signifie « là-bas et ici » en portugais (comprenez « au Brésil et en France »). Parce que l’histoire de ce trio devenu quatuor a commencé à Rio de Janeiro il y a quelques années, lorsque Camille Thouvenot (piano et moog) et Audrey Podrini (violoncelle) ont retrouvé le batteur percussionniste Isaias « Zaza » Desiderio afin de s’y produire en concert. Le pianiste et le carioca se connaissent bien, eux qui sont membres d’un autre trio, Dreisam, aux côtés de la saxophoniste allemande Nora Kamm. Souvenons-nous de leur Source, un album que j’avais évoqué ici-même il y a trois ans dans une chronique intitulée «  Il m’est assez difficile d’évoquer un disque d’Olivier Bogé dans la mesure où, bien que nous n’ayons jamais eu l’occasion de nous rencontrer, nous sommes devenus amis par la seule force de quelques mots échangés par écrit ou à l’occasion de plusieurs conversations téléphoniques. Je suis certain que lui et moi nous nous connaissons mieux que certaines personnes se côtoyant chaque jour… Cette relation un peu particulière a abouti à un travail en commun le jour où celui que je n’ose plus qualifier de saxophoniste m’a demandé d’écrire le texte devant figurer sur la pochette de son précédent disque – le troisième sous son nom –,

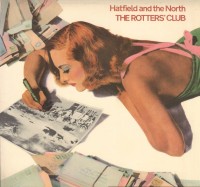

Il m’est assez difficile d’évoquer un disque d’Olivier Bogé dans la mesure où, bien que nous n’ayons jamais eu l’occasion de nous rencontrer, nous sommes devenus amis par la seule force de quelques mots échangés par écrit ou à l’occasion de plusieurs conversations téléphoniques. Je suis certain que lui et moi nous nous connaissons mieux que certaines personnes se côtoyant chaque jour… Cette relation un peu particulière a abouti à un travail en commun le jour où celui que je n’ose plus qualifier de saxophoniste m’a demandé d’écrire le texte devant figurer sur la pochette de son précédent disque – le troisième sous son nom –,  Drôle d’idée, tout de même, de regarder derrière soi. C’est vrai qu’à trop scruter le rétroviseur, on voit parfaitement le dessin formé par les rides, on peut compter les pattes d’oie... Mais allez savoir pourquoi, je me suis amusé hier à compulser mes archives, histoire de me rappeler les disques que je m’étais procurés au mois de janvier 1976. Drôle d’idée, oui, et drôle d’époque. Il y a quarante ans, j’avais 18 ans, je m’ennuyais ferme en première année de licence de Sciences économiques, une filière d’études supérieures vers laquelle je m’étais dirigé... sans vraiment la choisir. C’était une sorte d’échouage par élimination des cursus (très nombreux) dont je n’avais pas envie et de ceux que mon entourage me déconseillait parmi mes quelques rares envies. On est bête à cet âge-là. L’enseignement universitaire est pourtant l’exact opposé de celui qu’appelle mon propre mode de fonctionnement. Étant tout sauf un intellectuel, j’ai besoin de pratiquer d’abord avant de labourer le champ théorique (et croyez bien que je ne suis pas un grand fermier, comme dirait l’ami Richard Gilly). Je fais partie de ceux qu’on nomme les inductifs, ces gens formés de bric et de broc qui déduisent les concepts à partir du réel, faute de mieux... Or, à l’Université dans les années 70 (je ne me prononcerai pas sur son état actuel, même si je continue de m’interroger sur le bien-fondé du pernicieux Traité de Lisbonne qui impose la norme de 50% d’une classe d’âge au niveau licence comme une absolue nécessité), c’était tout l’inverse : on vous déversait des kilomètres d’enseignements à ingurgiter en un temps record (et qu’on oubliait aussi vite qu’on les avait appris) et puis, parfois, sous la forme d’exercices ou de travaux dirigés en groupes resteints, les laborieux de mon acabit devaient s’efforcer de donner à ces cours-purges un peu de cette matérialité dont leurs contenus étaient dépourvus. Ces choses-là n’étaient pas conçues pour moi et si je n’avais pas par la suite, le temps d’un partiel de statistiques, mis à genoux un amphithéâtre de 600 personnes en étant le seul à réussir (avec la note de 29 sur 30) en un temps record (une heure trente) un examen désastre pour les autres (tous avaient obtenu en trois heures une note largement inférieure à la moyenne), je pourrais parler d’échec sur toute la ligne. J’ai même compromis ma place de major (preuve qu’on peut s’insinuer malgré soi à la tête d’un classement) en année de licence après avoir claqué une porte au nez d’un expert comptable, non sans l’avoir traité de connard... Il faut dire aussi que cet abruti venait arrondir ses fins de mois en distillant sa morgue et ses bilans sur les pauvres larves étudiantes que nous ne manquions pas d’être... Mais on ne réécrit pas l’histoire et à cette époque – je reviens maintenant à l’essentiel – la musique occupait déjà dans ma vie une place, certes démesurée, mais ô combien essentielle.

Drôle d’idée, tout de même, de regarder derrière soi. C’est vrai qu’à trop scruter le rétroviseur, on voit parfaitement le dessin formé par les rides, on peut compter les pattes d’oie... Mais allez savoir pourquoi, je me suis amusé hier à compulser mes archives, histoire de me rappeler les disques que je m’étais procurés au mois de janvier 1976. Drôle d’idée, oui, et drôle d’époque. Il y a quarante ans, j’avais 18 ans, je m’ennuyais ferme en première année de licence de Sciences économiques, une filière d’études supérieures vers laquelle je m’étais dirigé... sans vraiment la choisir. C’était une sorte d’échouage par élimination des cursus (très nombreux) dont je n’avais pas envie et de ceux que mon entourage me déconseillait parmi mes quelques rares envies. On est bête à cet âge-là. L’enseignement universitaire est pourtant l’exact opposé de celui qu’appelle mon propre mode de fonctionnement. Étant tout sauf un intellectuel, j’ai besoin de pratiquer d’abord avant de labourer le champ théorique (et croyez bien que je ne suis pas un grand fermier, comme dirait l’ami Richard Gilly). Je fais partie de ceux qu’on nomme les inductifs, ces gens formés de bric et de broc qui déduisent les concepts à partir du réel, faute de mieux... Or, à l’Université dans les années 70 (je ne me prononcerai pas sur son état actuel, même si je continue de m’interroger sur le bien-fondé du pernicieux Traité de Lisbonne qui impose la norme de 50% d’une classe d’âge au niveau licence comme une absolue nécessité), c’était tout l’inverse : on vous déversait des kilomètres d’enseignements à ingurgiter en un temps record (et qu’on oubliait aussi vite qu’on les avait appris) et puis, parfois, sous la forme d’exercices ou de travaux dirigés en groupes resteints, les laborieux de mon acabit devaient s’efforcer de donner à ces cours-purges un peu de cette matérialité dont leurs contenus étaient dépourvus. Ces choses-là n’étaient pas conçues pour moi et si je n’avais pas par la suite, le temps d’un partiel de statistiques, mis à genoux un amphithéâtre de 600 personnes en étant le seul à réussir (avec la note de 29 sur 30) en un temps record (une heure trente) un examen désastre pour les autres (tous avaient obtenu en trois heures une note largement inférieure à la moyenne), je pourrais parler d’échec sur toute la ligne. J’ai même compromis ma place de major (preuve qu’on peut s’insinuer malgré soi à la tête d’un classement) en année de licence après avoir claqué une porte au nez d’un expert comptable, non sans l’avoir traité de connard... Il faut dire aussi que cet abruti venait arrondir ses fins de mois en distillant sa morgue et ses bilans sur les pauvres larves étudiantes que nous ne manquions pas d’être... Mais on ne réécrit pas l’histoire et à cette époque – je reviens maintenant à l’essentiel – la musique occupait déjà dans ma vie une place, certes démesurée, mais ô combien essentielle. Dans un récent billet de blog intitulé

Dans un récent billet de blog intitulé  J'ai reçu depuis quelque temps plusieurs témoignages de confiance et des remerciements assez émouvants qui m'interpellent vraiment. Au début de la semaine, un vieux pote amoureux de musique, travailleur acharné du partage de ses passions, me demandait l'autorisation de reproduire l'une des chroniques de mon blog dans son magazine. Hier, je recevais un message d'un pianiste qui tenait à me faire part du plaisir pris à la lecture d'un de mes textes ; il voulait m'en remercier, un comble alors que de mon point de vue, c'est plutôt moi le débiteur. Au cours de l'hiver, un autre musicien m'a sollicité, un peu dans l'urgence, pour que j'écrive le rédactionnel devant figurer sur la pochette de son nouveau disque. Un exercice de style dont j'ai essayé de m'acquitter au mieux, avec les moyens du bord, ceux de l’écriveur que je suis et dont je dispose tant bien que mal. On m'a aussi demandé si j'acceptais qu'un extrait d'une de mes chroniques figure sur le catalogue de la prochaine saison d'une salle de concert. Je travaille actuellement sur la rédaction du dossier de presse associé à la parution du disque d'un jeune guitariste. Tout récemment enfin, mon complice Jacky Joannès a relevé le défi - c’est moi qui l’ai lancé, je le reconnais - d'une prochaine exposition unissant textes et photographies ; celle-ci, programmée au mois d'octobre 2016, sera principalement consacrée aux saxophonistes et aux clarinettistes et devrait s'appeler « La part des anches ». J'ai même prévu de réaliser le petit livre de l'exposition avant qu'elle ne commence, afin de le proposer lors du vernissage.

J'ai reçu depuis quelque temps plusieurs témoignages de confiance et des remerciements assez émouvants qui m'interpellent vraiment. Au début de la semaine, un vieux pote amoureux de musique, travailleur acharné du partage de ses passions, me demandait l'autorisation de reproduire l'une des chroniques de mon blog dans son magazine. Hier, je recevais un message d'un pianiste qui tenait à me faire part du plaisir pris à la lecture d'un de mes textes ; il voulait m'en remercier, un comble alors que de mon point de vue, c'est plutôt moi le débiteur. Au cours de l'hiver, un autre musicien m'a sollicité, un peu dans l'urgence, pour que j'écrive le rédactionnel devant figurer sur la pochette de son nouveau disque. Un exercice de style dont j'ai essayé de m'acquitter au mieux, avec les moyens du bord, ceux de l’écriveur que je suis et dont je dispose tant bien que mal. On m'a aussi demandé si j'acceptais qu'un extrait d'une de mes chroniques figure sur le catalogue de la prochaine saison d'une salle de concert. Je travaille actuellement sur la rédaction du dossier de presse associé à la parution du disque d'un jeune guitariste. Tout récemment enfin, mon complice Jacky Joannès a relevé le défi - c’est moi qui l’ai lancé, je le reconnais - d'une prochaine exposition unissant textes et photographies ; celle-ci, programmée au mois d'octobre 2016, sera principalement consacrée aux saxophonistes et aux clarinettistes et devrait s'appeler « La part des anches ». J'ai même prévu de réaliser le petit livre de l'exposition avant qu'elle ne commence, afin de le proposer lors du vernissage.

J’entendais ce matin une courte rubrique de France Inter appelée la Playlist dont le slogan est « On aime, on en parle ». En l’écoutant, j’ai pensé au chemin que j’essaie d’emprunter ici ou dans le cadre de mes chroniques pour Citizen Jazz. Il s’agit bien en effet de trouver les mots les plus appropriés pour donner envie à nos lecteurs de découvrir des disques qu’on aime et d’aller encourager les musiciens sur scène.

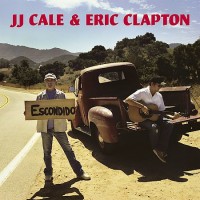

J’entendais ce matin une courte rubrique de France Inter appelée la Playlist dont le slogan est « On aime, on en parle ». En l’écoutant, j’ai pensé au chemin que j’essaie d’emprunter ici ou dans le cadre de mes chroniques pour Citizen Jazz. Il s’agit bien en effet de trouver les mots les plus appropriés pour donner envie à nos lecteurs de découvrir des disques qu’on aime et d’aller encourager les musiciens sur scène. C’est en contemplant le spectacle figé des centaines de disques méthodiquement rangés à l’ombre d’un deuxième étage sous les toits que je me suis laissé gagner par ces pensées presque nocturnes. Chers disques, sources de tant de rêves en musique, objets de convoitise parfois, générateurs d’impatiences et d’obsessions égotistes… Ils sont là, aujourd’hui silencieux, inactifs pour la plupart, les plus anciens ayant depuis longtemps franchi le cap de la quarantaine. Je passe devant les rayonnages et les piles qui s’entassent, faute d’une rigueur dans le travail de classement parce qu’on verra plus tard… Je scrute les amoncellements et les déséquilibres verticaux. Puis, plutôt que de m’apitoyer sur cette savante mise en désordre, j’essaie d’exercer ma mémoire en tentant d’identifier les tranches des 33 tours ou des CD, je cherche à me rappeler où et quand je les ai achetés. Alors c’est la grande plongée dans l’océan trouble des images qui défilent, le télescopage des souvenirs aux contours flous parfois.

C’est en contemplant le spectacle figé des centaines de disques méthodiquement rangés à l’ombre d’un deuxième étage sous les toits que je me suis laissé gagner par ces pensées presque nocturnes. Chers disques, sources de tant de rêves en musique, objets de convoitise parfois, générateurs d’impatiences et d’obsessions égotistes… Ils sont là, aujourd’hui silencieux, inactifs pour la plupart, les plus anciens ayant depuis longtemps franchi le cap de la quarantaine. Je passe devant les rayonnages et les piles qui s’entassent, faute d’une rigueur dans le travail de classement parce qu’on verra plus tard… Je scrute les amoncellements et les déséquilibres verticaux. Puis, plutôt que de m’apitoyer sur cette savante mise en désordre, j’essaie d’exercer ma mémoire en tentant d’identifier les tranches des 33 tours ou des CD, je cherche à me rappeler où et quand je les ai achetés. Alors c’est la grande plongée dans l’océan trouble des images qui défilent, le télescopage des souvenirs aux contours flous parfois. Au départ, j’avais envisagé un texte d’énervement. Normal, quand on vit à peu près connecté au monde qui nous entoure et qu’on assiste au triste spectacle de la politique et aux agitations d’une clique plus encline à préserver ses privilèges qu’à se pencher sur l’épineuse question du bien commun et d’une nécessaire solidarité. Ce matin encore, j’entendais un vieux cheval de retour, sorti de l’obscurité dont il aurait mieux fait de ne pas s’extraire, appeler de ses vœux la formation en France d’un gouvernement technique dès le début du mois de janvier. Ah, le gouvernement technique : la nouvelle sucette dont nos chers et néanmoins incapables dirigeants viennent de s’emparer et qu’ils tètent goulûment. Son goût sucré semble garantir le bonheur, notre bonheur, pour les temps à venir et les dispenser de réfléchir. Ils avouent de fait leur propre mise hors jeu, oubliant toutefois d’exclure de leur proposition le coût exagéré de leur rétribution. Le bougre y allait même de ses suggestions ad hominem pour remplacer l’actuel politicien glissé dans le costume du premier ministre : Michel Camdessus, Pascal Lamy ou Jean-Claude Trichet. Un technicien vous dis-je !!! Pas un élu, non, un type qui s’y connaît en rouages de l’économie (et comme on le voit, ces braves gens susnommés ont parfaitement réussi jusqu’à présent). J’avais la désagréable impression que mon vieux bourrin des urnes, sachant la cause de son camp un peu perdue, nous suggérait même entre les lignes qu’une élection n’était peut-être même pas la solution idoine en ces temps de forte rigueur. Une élection ? Pour quoi faire ? Laisser le peuple donner son avis ? Allons donc !

Au départ, j’avais envisagé un texte d’énervement. Normal, quand on vit à peu près connecté au monde qui nous entoure et qu’on assiste au triste spectacle de la politique et aux agitations d’une clique plus encline à préserver ses privilèges qu’à se pencher sur l’épineuse question du bien commun et d’une nécessaire solidarité. Ce matin encore, j’entendais un vieux cheval de retour, sorti de l’obscurité dont il aurait mieux fait de ne pas s’extraire, appeler de ses vœux la formation en France d’un gouvernement technique dès le début du mois de janvier. Ah, le gouvernement technique : la nouvelle sucette dont nos chers et néanmoins incapables dirigeants viennent de s’emparer et qu’ils tètent goulûment. Son goût sucré semble garantir le bonheur, notre bonheur, pour les temps à venir et les dispenser de réfléchir. Ils avouent de fait leur propre mise hors jeu, oubliant toutefois d’exclure de leur proposition le coût exagéré de leur rétribution. Le bougre y allait même de ses suggestions ad hominem pour remplacer l’actuel politicien glissé dans le costume du premier ministre : Michel Camdessus, Pascal Lamy ou Jean-Claude Trichet. Un technicien vous dis-je !!! Pas un élu, non, un type qui s’y connaît en rouages de l’économie (et comme on le voit, ces braves gens susnommés ont parfaitement réussi jusqu’à présent). J’avais la désagréable impression que mon vieux bourrin des urnes, sachant la cause de son camp un peu perdue, nous suggérait même entre les lignes qu’une élection n’était peut-être même pas la solution idoine en ces temps de forte rigueur. Une élection ? Pour quoi faire ? Laisser le peuple donner son avis ? Allons donc ! Dans ma précédente note, j'ai évoqué parmi les vingt disques que j'avais sélectionnés

Dans ma précédente note, j'ai évoqué parmi les vingt disques que j'avais sélectionnés

Pour une fois, j'aimerais à travers ces quelques lignes vous recommander la lecture d'un autre blog, passionnant, celui de Françoise Rebinguet : dans une note appelée «

Pour une fois, j'aimerais à travers ces quelques lignes vous recommander la lecture d'un autre blog, passionnant, celui de Françoise Rebinguet : dans une note appelée «