Accès illimité

Pas simple de redonner vie à un blog moribond depuis plusieurs mois. Les disques se sont entassés sur ma table de travail au point que la vue d’une pile grandissante jour après jour m’a comme pétrifié. Par où commencer ? Pourquoi celui-ci et pas un autre ? Écrire long ou court ? Et selon quelle périodicité ? Autant de questions auxquelles il m’est impossible d’apporter la moindre réponse, aujourd’hui encore. En attendant d’approfondir cette réflexion, ma main a fini par se poser sur un album paru au printemps dernier. Une petite folie, une autre, signée Marjolaine Reymond, chanteuse, vocaliste, compositrice, manipulatrice ès effets électroniques.

Pas simple de redonner vie à un blog moribond depuis plusieurs mois. Les disques se sont entassés sur ma table de travail au point que la vue d’une pile grandissante jour après jour m’a comme pétrifié. Par où commencer ? Pourquoi celui-ci et pas un autre ? Écrire long ou court ? Et selon quelle périodicité ? Autant de questions auxquelles il m’est impossible d’apporter la moindre réponse, aujourd’hui encore. En attendant d’approfondir cette réflexion, ma main a fini par se poser sur un album paru au printemps dernier. Une petite folie, une autre, signée Marjolaine Reymond, chanteuse, vocaliste, compositrice, manipulatrice ès effets électroniques.

Sacré personnage en effet que cette musicienne. Dans le magazine Citizen Jazz, j’écrivais en janvier 2014 au sujet de son précédent disque – To Be An Aphrodite Or Not To Be : « Marjolaine Reymond, chanteuse de bonne aventure qui sonde vos rêveries pour mieux envoûter, vous emportera à coup sûr dans le tourbillon de son univers éthéré. Et c’est au moment où vous pensez l’approcher qu’elle s’éloignera, gardant tout son mystère et cultivant son amour d’un irréel liquide et vaporeux ». Eh bien croyez-moi : près de cinq ans plus tard, on pourrait presque dire la même chose de Demeter No Access, qui a vu le jour sur le label Cristal Records. Parce que cette artiste n’est pas de ceux ou celles qui enregistrent par hasard ou trichent avec leur propre vérité. En des temps reculés, Christian Vander aimait dire, dans un style qui n’appartient qu’à lui : « Graver, c’est grave ». Il me plaît de penser que Marjolaine Reymond est guidée par un principe très proche de ce que voulait signifier le démiurge de la planète Kobaïa. Car ce nouveau disque est à n’en pas douter un autre accomplissement, à la fois complexe et d’une remarquable… accessibilité, quoique puisse en dire son titre. Mais porteur d’une intrigante différence, empreinte de mystères, il faut bien le dire aussi.

Pour mener à bien cette nouvelle aventure, la chanteuse s’est entourée d’autres musiciens et pas des moindres. Ceux-là, comme leurs prédécesseurs, sont capables de restituer avec toute la précision nécessaire et la vibration requise l’univers poétique et, pour tout dire, atypique de Marjolaine Reymond. Je les cite : Bruno Angelini (piano et Fender Rhodes), Denis Guivarc’h (saxophone alto), Olivier Lété (basse électrique), Christophe Lavergne (batterie), auxquels il faut ajouter un quatuor à cordes qui est une déclinaison du quatuor IXI emmené par Régis Huby (violon), avec Clément Janinet (violon), Guillaume Roy (alto) et Marion Martineau (violoncelle). Marjolaine Reymond chante, multipliant sa voix au besoin, se joue de quelques effets électroniques et néanmoins perturbateurs, dans un esprit volontiers bruitiste. Elle a composé tout le répertoire, guidée par l’inspiration et les textes de trois poétesses (Emily Brontë, Elisabeth Browning et Emily Dickinson), organisant en quatre parties d’essence littéraire ce qui s’apparente à un concept album : Le Bestiaire, Les Métamorphoses, L’Odyssée et L’Exode. Mais comme le dit fort justement mon camarade citoyen du jazz Joël Pailhé dans sa chronique du disque pour notre magazine préféré : « Il n’est absolument pas nécessaire d’adhérer pleinement à ces problématiques (exactement comme un laïc face à l’art religieux) pour pouvoir apprécier au plus haut degré le travail réalisé par Marjolaine Reymond ». Dont acte. On aura néanmoins envie de citer l’intention de ce disque, qui est essentielle : celle de « la possibilité pour l’individu de retrouver ses pulsions archaïques, sauvages et ludiques tout en s’intégrant au monde social et civilisé » (sic). Vaste programme…

Demeter No Access est tout aussi dense que le disque auquel il fait suite. Plus peut-être… Et ce qui séduit, une fois encore, c’est l’idée que mille musiques y sont incluses et se croisent au fil des quatorze plages pour n’en faire plus qu’une. Le quatuor à cordes apporte des couleurs qui évoquent une musique de chambre contemporaine ; la rythmique chahute le groove par son recours aux métriques impaires (magnifique travail accompli par le duo Lavergne / Lété) ; le Fender Rhodes de Bruno Angelini allume de splendides contrefeux ; Denis Guivarc’h est particulièrement en verve tout au long de l’album, sa volubilité et ses envolées s’offrant à l’évidence comme les répliques fiévreuses aux élans de la chanteuse. Voix contre voix ! Écrivez cette phrase au pluriel si vous le souhaitez, même si le monde élaboré avec beaucoup de minutie est singulier quant à lui.

Marjolaine Reymond est inclassable, on l’a compris, et c’est pour cette raison qu’on aime son jazz prospectif, tour à tour minimaliste, symphonique et expérimental. Son chant – avec ou sans paroles en anglais et une délicieuse pointe d’accent français – est celui d’un envol cérémoniel vers des cimes nébuleuses ; il est porté par une démesure suffisamment contrôlée pour que l’ensemble ne soit jamais grandiloquent. Il faudrait presque parler d’ivresse, celle-ci trouvant peut-être sa source dans les incursions sérielles de certaines compositions.

Demeter No Access est un voyage. Sur un long fil tendu entre rêve et réalité, dans les méandres de l’âme humaine. Et par sa manière de vous captiver, on peut y voir (et y entendre) un tour de magie dont on n’a pas besoin de connaître tous les secrets. On ferme les yeux, on se laisse porter…

C’est bizarre comme parfois le temps peut sembler se contracter. À elle-seule, la voix de Gary Brooker est capable d’effacer un demi-siècle passé à la vitesse de l’éclair. Si le nom de ce chanteur pianiste ne vous dit rien, peut-être que celui de Procol Harum vous sera familier. Et si ce groupe vous est inconnu, vous ne me ferez pas croire que vous n’avez jamais entendu « A Whiter Shade Of Pale », slow torride inspiré de Bach dont l’orgue Hammond piloté par Matthew Fisher aura accompagné d’innombrables rapprochements corporels à partir de l’année 1967 et son « summer of love » (peut-être même que ce tube est d’une certaine manière le père putatif de bien des enfants nés en 1968). Mais, il faut le dire, cette chanson aura aussi été le meilleur ennemi d’une formation qui jamais, malgré d’incontestables réussites dans les années qui suivirent, ne parviendra à s’en défaire. Un hit sparadrap, qui masquait sans doute la personnalité beaucoup plus complexe et riche du groupe.

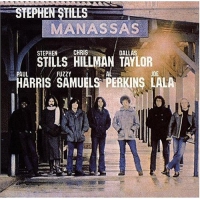

C’est bizarre comme parfois le temps peut sembler se contracter. À elle-seule, la voix de Gary Brooker est capable d’effacer un demi-siècle passé à la vitesse de l’éclair. Si le nom de ce chanteur pianiste ne vous dit rien, peut-être que celui de Procol Harum vous sera familier. Et si ce groupe vous est inconnu, vous ne me ferez pas croire que vous n’avez jamais entendu « A Whiter Shade Of Pale », slow torride inspiré de Bach dont l’orgue Hammond piloté par Matthew Fisher aura accompagné d’innombrables rapprochements corporels à partir de l’année 1967 et son « summer of love » (peut-être même que ce tube est d’une certaine manière le père putatif de bien des enfants nés en 1968). Mais, il faut le dire, cette chanson aura aussi été le meilleur ennemi d’une formation qui jamais, malgré d’incontestables réussites dans les années qui suivirent, ne parviendra à s’en défaire. Un hit sparadrap, qui masquait sans doute la personnalité beaucoup plus complexe et riche du groupe. En 1972, Stephen Stills n'avait plus rien à prouver. Après l'aventure du Buffalo Springfield de 1966 à 1968 – avec entre autres complices un certain Neil Young – et celle, plus durable, entreprise aux côtés Graham Nash et David Crosby (puis... Neil Young), notre homme était déjà au sommet de son art. Pourtant, c'est peut-être cette année-là qu'il commit, entouré d'un combo de luxe, un album qui reste, par-delà les années, un sommet dans l'histoire du rock américain.

En 1972, Stephen Stills n'avait plus rien à prouver. Après l'aventure du Buffalo Springfield de 1966 à 1968 – avec entre autres complices un certain Neil Young – et celle, plus durable, entreprise aux côtés Graham Nash et David Crosby (puis... Neil Young), notre homme était déjà au sommet de son art. Pourtant, c'est peut-être cette année-là qu'il commit, entouré d'un combo de luxe, un album qui reste, par-delà les années, un sommet dans l'histoire du rock américain. Now playing… Je me suis rendu au Triton (une double salle de concert sise aux Lilas) le 14 mai dernier pour assister au concert de Patrick Gauthier venu présenter le répertoire de Clinamens, son nouveau disque paru chez

Now playing… Je me suis rendu au Triton (une double salle de concert sise aux Lilas) le 14 mai dernier pour assister au concert de Patrick Gauthier venu présenter le répertoire de Clinamens, son nouveau disque paru chez  Now playing… Karl Jannuska est un musicien prisé de ses pairs. Ce ne sont pas Olivier Bogé, Tony Paeleman, Pierre Perchaud, Thomas Savy, Sophie Alour, Tam De Villiers, pour n’en citer qu’un échantillon, qui me diront le contraire, car ceux-là l’ont côtoyé et en connaissent les inspirations tant mélodiques que rythmiques. Le batteur canadien est ce qu’on peut appeler une valeur sûre dont

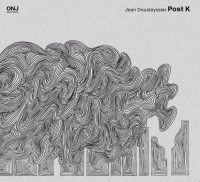

Now playing… Karl Jannuska est un musicien prisé de ses pairs. Ce ne sont pas Olivier Bogé, Tony Paeleman, Pierre Perchaud, Thomas Savy, Sophie Alour, Tam De Villiers, pour n’en citer qu’un échantillon, qui me diront le contraire, car ceux-là l’ont côtoyé et en connaissent les inspirations tant mélodiques que rythmiques. Le batteur canadien est ce qu’on peut appeler une valeur sûre dont  Now playing… Je sais, pour avoir échangé brièvement avec lui sur le sujet, que Fabrice Martinez se défend d’avoir subi l’influence de King Crimson en composant « Rebirth » qui ouvre son nouveau disque. Dont acte, mais tout de même : la basse grondante de Bruno Chevillon, la frappe sèche aux accents brufordiens d’Éric Échampard, les claviers de Fred Escoffier et leurs stridences frippiennes… Que les crimsoniens de tout poil me jettent le premier riff s’ils n’y entendent pas un début de parentèle avec leur groupe fétiche. C’est puissant et ça vient des entrailles… Et puis qu’importe : par leur entrée en fanfare, ces trois minutes introductives sont annonciatrices d’un disque qui semble né d’un cercle vertueux. Comment ? En rassemblant des amis de longue date dans un studio – Ferber en l’occurrence – dont le maître des lieux, le toujours juste Maïkôl Seminatore, sera capable de vous mitonner le son aux petits oignons que vous avez en tête. Quelque chose d’un peu « à l’ancienne », avec un orgue Hammond, une bonne vieille basse électrique, une batterie qui claque, des synthétiseurs comme autrefois, un peu de distorsion et autres effets qui vous rapprochent – cette fois ce n’est pas moi qui le dis – d’un « esprit Motown ». Et vous, vous enregistrerez dans les conditions du live, sans céder aux sirènes du re-recording, pour célébrer une renaissance et laisser libre cours à vos élans. Car tel est aussi le titre de cet album plein de jus : Rebirth, une nouvelle production à mettre au crédit d’ONJ Records, décidément en pleine forme. Avec de tels arguments, on en chercherait presque le 33 tours…

Now playing… Je sais, pour avoir échangé brièvement avec lui sur le sujet, que Fabrice Martinez se défend d’avoir subi l’influence de King Crimson en composant « Rebirth » qui ouvre son nouveau disque. Dont acte, mais tout de même : la basse grondante de Bruno Chevillon, la frappe sèche aux accents brufordiens d’Éric Échampard, les claviers de Fred Escoffier et leurs stridences frippiennes… Que les crimsoniens de tout poil me jettent le premier riff s’ils n’y entendent pas un début de parentèle avec leur groupe fétiche. C’est puissant et ça vient des entrailles… Et puis qu’importe : par leur entrée en fanfare, ces trois minutes introductives sont annonciatrices d’un disque qui semble né d’un cercle vertueux. Comment ? En rassemblant des amis de longue date dans un studio – Ferber en l’occurrence – dont le maître des lieux, le toujours juste Maïkôl Seminatore, sera capable de vous mitonner le son aux petits oignons que vous avez en tête. Quelque chose d’un peu « à l’ancienne », avec un orgue Hammond, une bonne vieille basse électrique, une batterie qui claque, des synthétiseurs comme autrefois, un peu de distorsion et autres effets qui vous rapprochent – cette fois ce n’est pas moi qui le dis – d’un « esprit Motown ». Et vous, vous enregistrerez dans les conditions du live, sans céder aux sirènes du re-recording, pour célébrer une renaissance et laisser libre cours à vos élans. Car tel est aussi le titre de cet album plein de jus : Rebirth, une nouvelle production à mettre au crédit d’ONJ Records, décidément en pleine forme. Avec de tels arguments, on en chercherait presque le 33 tours… Now playing… Pour ne rien vous cacher, le saxophoniste Julien Pontvianne est selon moi un drôle de loustic. Un énorme point d’interrogation, qui prend un malin plaisir à ne pas vous fournir les réponses aux questions que pose sa musique. C’est à vous d’essayer de vous faufiler dans son monde de silence et d’y trouver une place. Rien de péjoratif dans cette manière de qualifier celui dont j’avais déjà salué le talent très singulier à l’occasion de la publication de

Now playing… Pour ne rien vous cacher, le saxophoniste Julien Pontvianne est selon moi un drôle de loustic. Un énorme point d’interrogation, qui prend un malin plaisir à ne pas vous fournir les réponses aux questions que pose sa musique. C’est à vous d’essayer de vous faufiler dans son monde de silence et d’y trouver une place. Rien de péjoratif dans cette manière de qualifier celui dont j’avais déjà salué le talent très singulier à l’occasion de la publication de  Now playing… Ce n’est pas parce que les musiciens formant le groupe Shoplifters ont eu la gentillesse de me demander d’écrire les

Now playing… Ce n’est pas parce que les musiciens formant le groupe Shoplifters ont eu la gentillesse de me demander d’écrire les

Now playing… Oui, oui, vous avez bien lu : CharlElie Couture. Mais que vient donc faire ici ce monsieur qu’on estampille à tort « variété française » et qui est avant tout un rockeur « fort rêveur » ? C’est que ce bonhomme-là, je l’aime bien, et ça ne date pas d’hier. Je ne prétends pas connaître sa vingtaine d’albums sur le bout des doigts, même si j’ai écouté la plupart d’entre eux, et je ne l’évoque pas ici parce qu’il est natif de Nancy, une ville que j’habite depuis… bien longtemps. Je ne m’attarderai pas non plus sur le cas de celui qui vit à New York depuis une douzaine d’années, par ailleurs peintre tout aussi singulier que le chanteur porteur d’une longue barbiche pointue dont la voix nasillarde est une énigme pour beaucoup. Pas facile d’expliquer en quelques mots la sympathie que le monsieur m’inspire, mais j’ai l’impression qu’il est un homme libre, ou du moins aussi libre que possible dans ce monde étrange et gris fabriqué par des humains égarés.

Now playing… Oui, oui, vous avez bien lu : CharlElie Couture. Mais que vient donc faire ici ce monsieur qu’on estampille à tort « variété française » et qui est avant tout un rockeur « fort rêveur » ? C’est que ce bonhomme-là, je l’aime bien, et ça ne date pas d’hier. Je ne prétends pas connaître sa vingtaine d’albums sur le bout des doigts, même si j’ai écouté la plupart d’entre eux, et je ne l’évoque pas ici parce qu’il est natif de Nancy, une ville que j’habite depuis… bien longtemps. Je ne m’attarderai pas non plus sur le cas de celui qui vit à New York depuis une douzaine d’années, par ailleurs peintre tout aussi singulier que le chanteur porteur d’une longue barbiche pointue dont la voix nasillarde est une énigme pour beaucoup. Pas facile d’expliquer en quelques mots la sympathie que le monsieur m’inspire, mais j’ai l’impression qu’il est un homme libre, ou du moins aussi libre que possible dans ce monde étrange et gris fabriqué par des humains égarés. Now playing… Il s’en passe de belles du côté des soufflants de l’ONJ. Il y a quelques mois, Fidel Fourneyron avait relevé avec brio le défi d’un exercice de

Now playing… Il s’en passe de belles du côté des soufflants de l’ONJ. Il y a quelques mois, Fidel Fourneyron avait relevé avec brio le défi d’un exercice de  Now playing... Neuf ans environ après Pan Harmonie, le batteur Dré Pallemaerts réunit à nouveau sa formation de rêve : Mark Turner au saxophone, Bill Carrothers au piano et Jozef Dumoulin aux claviers et Rhodes. L’album s’appelle

Now playing... Neuf ans environ après Pan Harmonie, le batteur Dré Pallemaerts réunit à nouveau sa formation de rêve : Mark Turner au saxophone, Bill Carrothers au piano et Jozef Dumoulin aux claviers et Rhodes. L’album s’appelle