Il est des jours tristes. Aujourd'hui en est un. Alors, sans se mettre la tête dans le sable, il n'est jamais inutile de se dire que l'homme est aussi capable du meilleur. Je vous propose la lecture d'un texte, que j'avais publié il y a quelques années et que vous trouverez dans une édition légèrement remaniée. Il ne résoudra aucun de nos problèmes, mais il pourra vous apporter un peu de lumière. Il parle d'un disque de

John Coltrane enregistré au mois d'octobre 1960 :

My Favorite Things.

Remontons un peu la terrible machine du temps. Nous sommes le 9 septembre 1985 et j’entre chez mon disquaire favori de l’époque, La Parenthèse à Nancy pour ne pas le nommer. On y trouve toute une variété de disques, chanson, rock et jazz pour l’essentiel, ce dernier vivant là ses dernières semaines avant qu’une opération de recentrage économique ne le fasse disparaître de la boutique, me contraignant par la suite à effectuer mes achats dans un magasin concurrent (qui existe toujours après bien des difficultés, mais dont les bacs se font de plus en plus maigrichons…). En entrant, j’ignore totalement ce que je vais acheter, je ne suis même pas certain d’y dépenser quoi que ce soit. Je furète, joue des doigts avec célérité pour faire défiler les pochettes des 33 tours, encore nombreux malgré la présence de ces jeunes CD qui restent coûteux et ne couvrent qu’une partie des catalogues. Mes goûts de l’époque sont marqués par une certaine incertitude ; j’ai connu bien des bonheurs musicaux durant les années 70 à 80 mais la période qui vient de s’écouler me laisse un peu sur ma faim.

En consultant aujourd’hui la liste de mes disques, je m’aperçois d’ailleurs qu’il n’existe aucun mouvement musical dominant depuis l’entrée dans les années 80 : Magma, qui m'avait fait vibrer à l'époque de Köhntarkösz et Hhaï, est en sommeil malgré la publication d’un drôle de Merci et Christian Vander ne nous a pas encore offert le premier disque de sa nouvelle formation, Offering, qui déjà se produit sur scène ; la troisième mouture de King Crimson semblait avoir vécu ; même mon bon vieux Grateful Dead ne donnait plus beaucoup de nouvelles depuis quatre ans, son leader Jerry Garcia n’étant pas au mieux de sa forme, parce qu’emprisonné dans les griffes de la drogue qui l'emportera dix ans plus tard. Il y avait chez moi comme une forme de déshérence qui m’entraînait à choisir sans choisir un disque de temps en temps, par habitude mais aussi sans grande conviction. Alors, c’était peut-être ce soir-là le moment de me remémorer les nombreux interviews du même Vander qui dressait dix ans plus tôt dans les revues spécialisées un portrait passionné et intrigant d’un saxophoniste dont la musique semblait être la source de toutes ses inspirations : John Coltrane. Vander se plaisait à raconter comment, alors qu’il avait une douzaine d’années, il avait écouté sans fin le disque My Favorite Things et la version obsédante que Coltrane avait créée à partir d’une chanson a priori anodine tirée d’une comédie musicale, La mélodie du bonheur. Il disait aussi que la disparition de Coltrane, le 17 juillet 1967, l’avait presque anéanti, avant qu’il ne décide de réagir et de mettre sur pied cette formation singulière dont il restait, quarante ans plus tard, l’âme et le moteur. Alors, Coltrane, enfin ? N’était-ce pas le moment d’en savoir un peu plus et de découvrir celui qui me semblait un peu comme un magicien ?

Nous étions les 9 septembre 1985 : étrangement, c’était le jour anniversaire de mon frère, celui qui m’avait tellement appris en musique. Ce soir-là, j’investissais un nouveau monde, dont il ne m’avait jamais parlé, étant de son côté emporté par d’autres passions, transatlantiques elles-aussi, mais d’une toute autre coloration. On peut y voir un symbole, pourquoi pas…

Une valse, tourbillonnante, répétitive, un saxophone soprano au son dense et habité, instrument que je croyais jusque là voué pour l’éternité à jouer « Petite fleur » ou « Les oignons ». Une batterie foisonnante, subtile, omniprésente (Elvin Jones) et un piano enchanté (Mac CoyTyner) qui évoque un carillon. Pendant près d’un quart d’heure, sans que jamais la lassitude ne gagne. « My Favorite Things »… mais aussi « But Not For Me » et « Summertime » de George Gershwin, interprété au saxophone ténor, ou encore « Everytime We Say Goodbye » de Cole Porter. Une sacrée manière de revisiter un répertoire pourtant déjà consacré ! Coltrane vous laissait même l’impression qu’il était le compositeur de ces thèmes tant il avait su se les approprier et les relire d’une voix si originale qu’il y avait là quelque chose comme de la transfiguration.

Un drôle de tour de magie en réalité et le début d’une longue aventure pour moi.

Parce qu’en même temps que je découvrais la musique de John Coltrane, je mesurais à quel point ce musicien majeur avait – en peu de temps finalement – marqué son époque et accumulé une impressionnante discographie au beau milieu de laquelle je me sentais un peu perdu. Oui, perdu et ce malgré de nombreux allers retours vers les boutiques pour tenter d’y voir plus clair (pas d’Internet à cette époque, pas de Google ni même de Wikipedia…). Mais par où fallait-il donc commencer ? Pourquoi Impulse ? Pourquoi Prestige ? Pourquoi Atlantic ? J’avais entendu dire – par qui, je ne me souviens plus – que certains disques étaient inaudibles, comme un certain Live in Japan en 1966 ou Om en 1965… Je comprenais que le saxophoniste avait connu une évolution foudroyante entre le milieu des années 50, époque à laquelle il travaillait avec Miles Davis et son décès en juillet 1967 alors qu’il n’avait pas encore 41 ans et que sa musique s’apparentait plus que jamais à un cri. Mais comment donc s’y prendre pour démêler les fils de ce drôle d’écheveau ?

J’étais fatigué de toutes ces questions et je me rappelle le jour où je décidai de soumettre mes interrogations à Jazz Magazine. Alors que je croyais avoir été oublié, je reçus une longue et belle lettre, plusieurs pages, de François-René Simon, qui reste l’un des grands spécialistes de Coltrane. D’une élégante écriture manuscrite (les ordinateurs étaient hors de prix et peu répandus encore, même dans les salles de rédaction), cet éminent journaliste me dressait un fort utile et très documenté portrait discographique en me conseillant de procéder avec méthode. Je crois que je ne le remercierai jamais assez…

La porte s’entrouvrait…

Je crois avoir mis depuis cette époque un point d’honneur à me procurer tout ce que j’étais en mesure d’acheter. Accumulation de CD, de coffrets (somptueuse intégrale des années Prestige, de 1956 à 1958, soit seize disques regorgeant de musique), au nom de Coltrane ou des leaders des formations avec lesquelles ils évoluait (Miles Davis, Thelonius Monk, Cecil Taylor, Paul Chambers, …). La belle créativité des années Atlantic de 1958 à 1960 avant que John Coltrane ne signe avec Impulse, un label auquel il restera fidèle jusqu’à la fin. Et cette évolution foudroyante de l’inspiration d’un homme pour qui la musique était tout, qui ne vivait que par elle. Ceux qui l’ont côtoyé disent que John Coltrane était un inlassable travailleur, qu’il ne délaissait que très rarement son instrument. Et si les interviews sont très rares, c’est aussi parce qu’il consacrait tout son temps à la musique. Jusqu’au dernier souffle.

En témoignent ses multiples interprétations de « My Favorite Things », qu’il portera à un niveau d’incandescence dont le feu n’a pas fini de nous dévorer, jusqu'à son ultime concert le 23 avril 1967 au Centre Olatunji de New York. Parce que finalement, si Coltrane enregistra beaucoup de disques, il jouera finalement assez peu de thèmes sur scène : « My Favorite Things » bien sûr, mais aussi « Impressions », « Afro Blue » ou « Naima » pour citer les compositions les plus renommées. Mais il les réinventait à chaque fois, trouvant toujours une nouvelle histoire à raconter, de nouveaux territoires à défricher, capable de les étirer longuement, jusqu'à une heure ininterrompue. Une quête de l’absolu qui reste aujourd’hui encore unique et mystérieuse.

Je regarde ce 33 tours acheté depuis bientôt 30 ans… Les informations qu’on y trouve sont parfois cocasses : on nous présente les musiciens, ce qui paraît un minimum, mais dans une autre rubrique, on nous dit Ce qu’il faut savoir avant de porter à notre connaissance Ce qu’il faut tout particulièrement apprécier puis de nous livrer les ultimes Observations nous expliquant que My Favorite Things est une œuvre marquante et obsédante qu’on aime ou qu’on n’aime pas mais que les critiques de jazz considèrent unanimement comme l’une des plus émouvantes réussites de John Coltrane. On est bien loin des livrets savants qui accompagnent désormais les rééditions de la discographie du saxophoniste, avec leurs analyses approfondies, les détails précis qui nous indiquent le jour, voire l’heure de chacune des prises de chacun des titres.

My Favorite Things est en tous les cas un disque lumineux, qui portait très haut, en 1960, l’étendard de la mélodie et de l’intensité de son interprétation. Un sacré guide pour partir ensuite à l’assaut de la montagne jazz et découvrir sa richesse.

Je pouvais difficilement espérer meilleure initiation à cette musique dont on nous annonce régulièrement la fin et qui, malgré les menaces, malgré les attaques constantes portées par un système économique soumis aux exigences de la rentabilité immédiate, malgré l'illusion de la gratuité, continue de rugir et se tient debout. Il faut beaucoup de force aux artistes pour ne pas abdiquer, gageons que bon nombre d’entre eux ont beaucoup appris de John Coltrane et de son incroyable « Resolution ».

Le fait d'être père d’un musicien justifie-t-il le silence autour d’un disque publié l'année dernière par un quartet dont il est le saxophoniste ? Dois-je taire un EP, comme on dit aujourd’hui, au prétexte que je serais partial et donc illégitime dans mes commentaires ? Ma réponse est non, et je m’autorise un rapide plaidoyer pro domo ! Une réponse d’autant plus négative que le groupe Mupokesi doit son existence au guitariste compositeur, Yanni Balmelle, membre du Grolektif, fondateur de différentes formations (Yanni Balmelle Quartet, ZAQ, Limbus, New Urban jazz, Trio DT, Y) et amoureux de littérature tout comme de philosophie. Une intrication des passions qui serait à l’origine de l’appellation Mupokesi, quelque part entre musique et poésie. Pas étonnant que Balmelle ait un beau jour croisé la route d’un certain Pierre Desassis, saxophoniste habitant lui-même Lyon et membre, entre autres, d’une joyeuse bande affiliée au Grolektif suscité, j’ai nommé Bigre ! (dont j’évoquerai ici prochainement le nouveau disque intitulé To Bigre ! Or Not To Bigre !). Tout aussi lyonnais est le pianiste Guillaume Ménard, d’abord formé à l’école classique qu’il quittera avant de retrouver quelque temps plus tard le Conservatoire par la porte du jazz. Willy Brauner, batteur quant à lui, est d’abord passé par la Lorraine avant de rallier Lyon, tout comme son comparse saxophoniste d’ailleurs. Il se pique d’un amour de la gastronomie en même temps qu’il est musicien (jazz, rock, folk), enseignant et passionné de technologie ou de web design. On peut suivre sa trace à travers des formations comme May Orchestra, The Amazing Place ou Melt.

Le fait d'être père d’un musicien justifie-t-il le silence autour d’un disque publié l'année dernière par un quartet dont il est le saxophoniste ? Dois-je taire un EP, comme on dit aujourd’hui, au prétexte que je serais partial et donc illégitime dans mes commentaires ? Ma réponse est non, et je m’autorise un rapide plaidoyer pro domo ! Une réponse d’autant plus négative que le groupe Mupokesi doit son existence au guitariste compositeur, Yanni Balmelle, membre du Grolektif, fondateur de différentes formations (Yanni Balmelle Quartet, ZAQ, Limbus, New Urban jazz, Trio DT, Y) et amoureux de littérature tout comme de philosophie. Une intrication des passions qui serait à l’origine de l’appellation Mupokesi, quelque part entre musique et poésie. Pas étonnant que Balmelle ait un beau jour croisé la route d’un certain Pierre Desassis, saxophoniste habitant lui-même Lyon et membre, entre autres, d’une joyeuse bande affiliée au Grolektif suscité, j’ai nommé Bigre ! (dont j’évoquerai ici prochainement le nouveau disque intitulé To Bigre ! Or Not To Bigre !). Tout aussi lyonnais est le pianiste Guillaume Ménard, d’abord formé à l’école classique qu’il quittera avant de retrouver quelque temps plus tard le Conservatoire par la porte du jazz. Willy Brauner, batteur quant à lui, est d’abord passé par la Lorraine avant de rallier Lyon, tout comme son comparse saxophoniste d’ailleurs. Il se pique d’un amour de la gastronomie en même temps qu’il est musicien (jazz, rock, folk), enseignant et passionné de technologie ou de web design. On peut suivre sa trace à travers des formations comme May Orchestra, The Amazing Place ou Melt. Il est des jours tristes. Aujourd'hui en est un. Alors, sans se mettre la tête dans le sable, il n'est jamais inutile de se dire que l'homme est aussi capable du meilleur. Je vous propose la lecture d'un texte, que j'avais publié il y a quelques années et que vous trouverez dans une édition légèrement remaniée. Il ne résoudra aucun de nos problèmes, mais il pourra vous apporter un peu de lumière. Il parle d'un disque de John Coltrane enregistré au mois d'octobre 1960 : My Favorite Things.

Il est des jours tristes. Aujourd'hui en est un. Alors, sans se mettre la tête dans le sable, il n'est jamais inutile de se dire que l'homme est aussi capable du meilleur. Je vous propose la lecture d'un texte, que j'avais publié il y a quelques années et que vous trouverez dans une édition légèrement remaniée. Il ne résoudra aucun de nos problèmes, mais il pourra vous apporter un peu de lumière. Il parle d'un disque de John Coltrane enregistré au mois d'octobre 1960 : My Favorite Things. Une fois n’est pas coutume, il sera question ici de ce qu’on appelle pour simplifier un disque de « chanson française ». Voilà qui vous surprend, n’est-ce pas ? Vous conviendrez avec moi que je brocarde suffisamment le petit monde bariolé de nos chanteurs/chanteuses insipides et interchangeables et que je ne me prive jamais de l’occasion de dénoncer les relations incestueuses qu’entretient une minorité d’entre eux, dominante et inusable, avec la sphère radio-télévisée et ses passe-plats obéissants pour ne pas dire tout le bien que je pense d’un album récemment publié par le barisien

Une fois n’est pas coutume, il sera question ici de ce qu’on appelle pour simplifier un disque de « chanson française ». Voilà qui vous surprend, n’est-ce pas ? Vous conviendrez avec moi que je brocarde suffisamment le petit monde bariolé de nos chanteurs/chanteuses insipides et interchangeables et que je ne me prive jamais de l’occasion de dénoncer les relations incestueuses qu’entretient une minorité d’entre eux, dominante et inusable, avec la sphère radio-télévisée et ses passe-plats obéissants pour ne pas dire tout le bien que je pense d’un album récemment publié par le barisien

Après Waves et Around, Place To Be est le troisième album du guitariste australien

Après Waves et Around, Place To Be est le troisième album du guitariste australien  J’ai parfois un peu de mal avec la « chanson » dite française. Pas pour une question de principe, mais parce qu’il faut beaucoup de talent pour être l’alchimiste de la musique et des mots et que les artistes capables de les faire vraiment danser en les nourrissant de groove sont plutôt rares. Il faudrait pour commencer interdire les dictionnaires de rimes et l’utilisation des la la la, avant d’enseigner l’afterbeat à quelques uns de nos chanteurs (ainsi qu'à une bonne partie du public). Mais avec

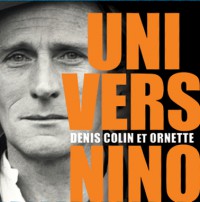

J’ai parfois un peu de mal avec la « chanson » dite française. Pas pour une question de principe, mais parce qu’il faut beaucoup de talent pour être l’alchimiste de la musique et des mots et que les artistes capables de les faire vraiment danser en les nourrissant de groove sont plutôt rares. Il faudrait pour commencer interdire les dictionnaires de rimes et l’utilisation des la la la, avant d’enseigner l’afterbeat à quelques uns de nos chanteurs (ainsi qu'à une bonne partie du public). Mais avec  Pas évident de savoir pourquoi, un vilain jour de 1998, Nino Ferrer a choisi de se tirer une balle en plein cœur et d’aller crier son blues ailleurs. Peur de vieillir ? Ultime déchirement d’un artiste nourri de jazz et de rhythm’n’blues, un chanteur qui avait dû accepter l’idée selon laquelle Nino ne rencontrait que rarement l’assentiment du public, surtout lorsqu’il lui présentait son vrai visage ? Nino Ferrer était multiple bien qu’entier : sa « Désabusion », son « Arbre noir », sa « Maison près de la fontaine », son « South » qu’il préférait de loin au « Sud » qu’on lui avait suggéré d’enregistrer en Français ou encore sa « Métronomie » affichaient un contraste saisissant avec les « Cornichons », « Le téléfon » ou « Mirza »... des tubes un peu crétins qui résonnent encore très fort dans la plupart des oreilles (au moins celles des anciens).

Pas évident de savoir pourquoi, un vilain jour de 1998, Nino Ferrer a choisi de se tirer une balle en plein cœur et d’aller crier son blues ailleurs. Peur de vieillir ? Ultime déchirement d’un artiste nourri de jazz et de rhythm’n’blues, un chanteur qui avait dû accepter l’idée selon laquelle Nino ne rencontrait que rarement l’assentiment du public, surtout lorsqu’il lui présentait son vrai visage ? Nino Ferrer était multiple bien qu’entier : sa « Désabusion », son « Arbre noir », sa « Maison près de la fontaine », son « South » qu’il préférait de loin au « Sud » qu’on lui avait suggéré d’enregistrer en Français ou encore sa « Métronomie » affichaient un contraste saisissant avec les « Cornichons », « Le téléfon » ou « Mirza »... des tubes un peu crétins qui résonnent encore très fort dans la plupart des oreilles (au moins celles des anciens). Le trompettiste

Le trompettiste