Belle Époque

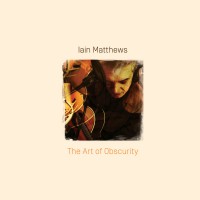

Difficile de traduire en mots l’émotion qui me gagne à l’écoute de Belle Époque, le disque en duo enregistré par Vincent Peirani (accordéon) et Émile Parisien (saxophone soprano). Dès l’instant où j’ai su qu’il allait voir le jour, je me suis persuadé – à juste titre – qu’il se produirait une belle rencontre entre lui et moi. Et tel est bien le cas, au point qu’il m’est difficile depuis quelque temps de passer à autre chose. J’ai bien été traversé par l’idée d’un texte à travers lequel j’évoquerais conjointement ce disque et The Art Of Obscurity de Iain Matthews, objet de ma précédente note, mon autre disque coup de cœur du moment, mais je n’y suis pas parvenu. Trop de belles choses à raconter en une seule fois...

Difficile de traduire en mots l’émotion qui me gagne à l’écoute de Belle Époque, le disque en duo enregistré par Vincent Peirani (accordéon) et Émile Parisien (saxophone soprano). Dès l’instant où j’ai su qu’il allait voir le jour, je me suis persuadé – à juste titre – qu’il se produirait une belle rencontre entre lui et moi. Et tel est bien le cas, au point qu’il m’est difficile depuis quelque temps de passer à autre chose. J’ai bien été traversé par l’idée d’un texte à travers lequel j’évoquerais conjointement ce disque et The Art Of Obscurity de Iain Matthews, objet de ma précédente note, mon autre disque coup de cœur du moment, mais je n’y suis pas parvenu. Trop de belles choses à raconter en une seule fois...

C’est dire qu’il n’aura pas fallu attendre longtemps – la sortie officielle de Belle Époque était annoncée pour le 11 mars - pour qu’on me croise dans la rue marchant à grands pas vers le disquaire le plus proche (enfin, appelons ça un disquaire par commodité parce que, pour le reste...) dans le seul but d’acquérir le précieux CD publié sur le label allemand Act, comme nouvelle pièce à conviction d’une série d’albums dont le nom générique est Duo Art (vous aurez compris qu’il s’agit de disques enregistrés par des duos).

Peirani et Parisien sont de jeunes musiciens. Je dis cela parce que, grosso modo, ils ont l’âge de mes enfants. Tous deux sont des virtuoses, ce qui en soi ne leur servirait à rien s’ils n’étaient avant tout des artistes habités et avides de rencontres fécondes. La leur remonte à l’automne 2009, quand le batteur Daniel Humair les avait conviés à jouer avec lui, avant de décider de créer le Sweet & Sour Quartet (dont le contrebassiste est l’éminent Jérôme Regard). Une formation qui se produit régulièrement sur scène et a enregistré en 2012 un album roboratif dont ma collègue Diane avait souligné les immenses qualités. Et c’est de ce quatuor qu’a émergé un duo motivé tout autant par la nécessité de vibrer à l’unisson que par celle de s’engager sur un chemin où l’amitié et la dimension humaine comptent pour beaucoup.

Saxophone soprano et accordéon enlacés dans une danse sensuelle, convulsive ou simplement contemplative. Mais toujours puissamment hantée par les rêves en couleurs de ses protagonistes. Selon un processus étrange, je finis par ne plus entendre les deux instruments en écoutant cette heure de musique entêtante, au point qu’il me faut y revenir, sans cesse, jusqu’à l’extinction de ma drôle de soif. Accordéon, saxophone soprano, certes, ils sont bien là... mais allez savoir pourquoi je perçois avant tout les battements d’un double cœur et le chant de deux âmes et pourquoi je me laisse emporter dans ces histoires que nous racontent Peirani et Parisien, comme cette bal(l)ade dans les rues de « Paris 75 » ? Il ne me vient même plus à l'idée de me demander si ce sont là des compositions inédites ou des reprises, bien que je n’ignore pas que chacun des musiciens est venu déposer deux thèmes originaux dans la corbeille et que tous deux sont allés musarder du côté de Sidney Bechet – rendu méconnaissable par la densité des interprétations de « Egyptian Fantasy » ou « Song Of Medina » – de Duke Ellington (« Dancers In Love », dont le titre aurait pu être celui du disque), d’un ragtime (« Temptation Rag » d’Henry Lodge, qui vire au musette et voit la saxophone prendre les accents gouailleurs d'une clarinette) et d’un autre classique appelé « St. James Infirmary ».

C’est incroyable qu’on puisse être à la fois si jeune et porteur des horizons sans cesse réinventés d’une histoire de la musique du XXe siècle, que Vincent Peirani et Émile Parisien semblent connaître depuis toujours, comme si elle coulait dans leurs veines.

Pour tout dire, ces deux-là m’ont scotché à mon fauteuil... Façon de parler, je n’ai pas de fauteuil... et le duo est pour moi le meilleur des compagnons de mes longues marches quotidiennes et méditatives.

Belle Époque ! Je ne suis pas certain que cette période de l’histoire de France mérite vraiment une telle appellation, très injustifiée pour la plupart des gens qui souffraient cruellement au quotidien. Et qui ne convient pas mieux aux temps que nous vivons, menaçants et oublieux d’un passé dévastateur qui nous nargue de son regard brun marine. Mais qu’elle ait pu susciter un disque aussi enchanteur nous rappelle que si le bonheur n’existe pas, les instants heureux sont, eux, à notre portée. Comme ces petites bulles de savon dorées qu’on suit avec des yeux d’enfant, sans les toucher, de peur qu’elles ne disparaissent trop vite.

Depuis quelque temps, un ami proche me fait l’honneur de partager avec moi une fois par mois l’antenne de l’émission hebdomadaire qu’il consacre au jazz tout près de Nancy. Je ne vous surprendrai pas en vous disant que Belle Époque sera au programme de notre prochain rendez-vous des Jazz Twins et qu’il me faudra trouver les mots justes pour présenter la musique que nous donnerons à écouter aux auditeurs. Mais, après tout, peut-être que j’en dirai le minimum, il sera bien plus simple de la laisser parler toute seule. Elle le fera beaucoup mieux que moi.

Belle Époque, un disque fédérateur qui s’adresse aux amoureux du jazz, de la chanson, de toutes les musiques impressionnistes, des musiciens vibrants et dont on ne finit jamais de contempler les beautés exposées. Ce sera un de mes albums de l’année, je l’ai toujours su !

Et pour que vous n'ignoriez rien de la complicité qui unit Vincent Peirani et Emile Parisien, je vous propose de terminer par une courte séquence filmée durant laquelle les deux musiciens amis nous en disent un peu plus sur leur façon de travailler en duo...

Iain Matthews

Iain Matthews Allez, une fois n'est pas coutume : malgré les vrais morceaux promis par le sous-titre de mon blog, je ne vais pas vous parler de musique aujourd'hui… Encore que l'évocation d'un appareil électro-ménager - en l'occurrence un lave-vaisselle - puisse toujours donner lieu à une analyse qui le rapprochera d'un instrument : c'est vrai, un tel objet émet des sons, il semble parfois animé d'un tempo et ses cycles – comme autant de rythmes - de variations, ses sonorités liquides ne sont pas sans faire penser à certains arrangements orchestraux contemporains, et j'irais même jusqu'à penser que son bruit constitutif est en lui-même une forme élaborée de musique. Certainement pas plus ennuyeuse que celle qu’émettent nos éminences casquées dont les sons font frissonner les fessiers soi-disant festifs de tous les continents. Une musique du quotidien de nos cuisines tout aussi captivante que je ne sais quelle playlist fourguée chaque jour sur telle radio de service dit public, laconiquement vendue par une voix dont la capacité à lire avec conviction les dossiers de presse écrits par d’autres m’émeut à un point que vous ne sauriez imaginer... « On aime, on vous en parle ». Tu parles, Charles, tu ferais mieux de la garder pour toi, ta liste chloroformée.

Allez, une fois n'est pas coutume : malgré les vrais morceaux promis par le sous-titre de mon blog, je ne vais pas vous parler de musique aujourd'hui… Encore que l'évocation d'un appareil électro-ménager - en l'occurrence un lave-vaisselle - puisse toujours donner lieu à une analyse qui le rapprochera d'un instrument : c'est vrai, un tel objet émet des sons, il semble parfois animé d'un tempo et ses cycles – comme autant de rythmes - de variations, ses sonorités liquides ne sont pas sans faire penser à certains arrangements orchestraux contemporains, et j'irais même jusqu'à penser que son bruit constitutif est en lui-même une forme élaborée de musique. Certainement pas plus ennuyeuse que celle qu’émettent nos éminences casquées dont les sons font frissonner les fessiers soi-disant festifs de tous les continents. Une musique du quotidien de nos cuisines tout aussi captivante que je ne sais quelle playlist fourguée chaque jour sur telle radio de service dit public, laconiquement vendue par une voix dont la capacité à lire avec conviction les dossiers de presse écrits par d’autres m’émeut à un point que vous ne sauriez imaginer... « On aime, on vous en parle ». Tu parles, Charles, tu ferais mieux de la garder pour toi, ta liste chloroformée. Je raille suffisamment la grisaille lorraine pour ne pas me réjouir d’une succession de journées ensoleillées dont les allures printanières ont ici quelque chose d’un peu surnaturel en cette fin d’hiver. Oui, car n’oublions pas que le calendrier nous rappelle à l’ordre : nous sommes encore en hiver. Mais quel plaisir, nom d’une ampoule de vitamine D, quel plaisir !

Je raille suffisamment la grisaille lorraine pour ne pas me réjouir d’une succession de journées ensoleillées dont les allures printanières ont ici quelque chose d’un peu surnaturel en cette fin d’hiver. Oui, car n’oublions pas que le calendrier nous rappelle à l’ordre : nous sommes encore en hiver. Mais quel plaisir, nom d’une ampoule de vitamine D, quel plaisir !